|

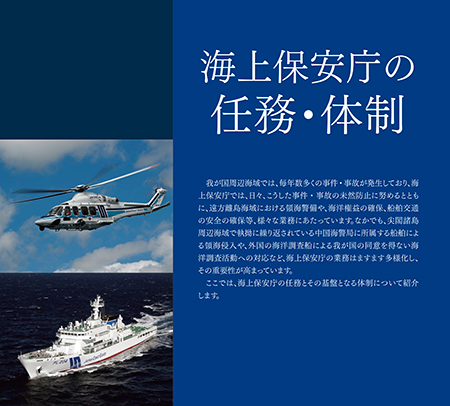

海上保安庁の任務・体制

海上保安庁の任務・体制

我が国周辺海域では、毎年数多くの事件・事故が発生しており、海上保安庁では、日々、こうした事件・事故の未然防止に努めるとともに、遠方離島海域における領海警備や、海洋権益の確保、船舶交通の安全の確保等、様々な業務にあたっています。なかでも、尖閣諸島周辺海域で執拗に繰り返されている中国海警局に所属する船舶による領海侵入や、外国の海洋調査船による我が国の同意を得ない海洋調査活動への対応など、海上保安庁の業務はますます多様化し、その重要性が高まっています。

ここでは、海上保安庁の任務とその基盤となる体制について紹介します。

1 海上保安庁の任務

海上保安庁は、「海上の安全及び治安の確保を図ること」を任務としています。この任務を果たすため、広大な「海」を舞台に、国内の関係機関のみならず、国外の海上保安機関等とも連携・協力体制の強化を図りつつ、治安の確保、海難救助、海洋環境の保全、自然災害への対応、海洋調査、海洋情報の収集・管理・提供、船舶交通の安全の確保等、多種多様な業務を行っています。

海上保安庁法(昭和23年法律第28号)〈抄〉

第2条第1項 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

2 我が国周辺海域を取り巻く情勢

我が国周辺海域において、海上保安庁が直面する重大な事態は年々多様化しており、全国各地であらゆる事案が発生しています。海上保安庁では、全国に配備した巡視船艇、航空機等の勢力により、国民の皆様の安全・安心をこれからも守り抜くという断固たる決意を胸に、24時間365日、今この瞬間も日本の海を守っています。

尖閣諸島周辺海域では、中国海警局に所属する船舶がほぼ毎日確認され、領海侵入も繰り返されており、中国海警局に所属する船舶の大型化、武装化、増強も進んでいます。日本海に目を移すと、大和堆周辺海域では、外国漁船による違法操業が確認され、沿岸部では北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等も確認されています。加えて、覚醒剤等の密輸事犯や我が国の同意を得ない外国海洋調査船による調査活動など、我が国周辺海域を取り巻く情勢は依然として大変厳しい状況にあります。

3 海上保安能力強化の方針の決定

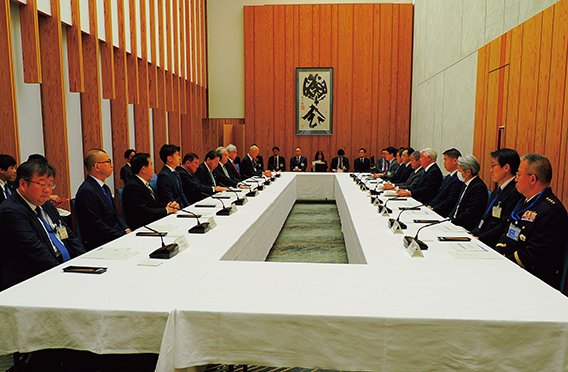

海上保安能力強化に関する方針

平成28年12月に開催された、「海上保安体制強化に関する関係閣僚会議」において、「海上保安体制強化に関する方針」が決定され、海上保安庁では、当該方針に基づき、尖閣領海警備のための大型巡視船等の整備など、海洋秩序の維持強化のための取組を推進してきました。そのような中、令和4年12月には、さらに厳しさを増す我が国周辺海域の情勢を踏まえ、「海上保安能力強化に関する関係閣僚会議」が開催され、「海上保安能力強化に関する方針」が決定されました。これにより、巡視船・航空機等の大幅な増強整備などのハード面の取組に加え、新技術の積極的活用や、警察、防衛省・自衛隊、外国海上保安機関等の国内外の関係機関との連携・協力の強化、サイバー対策の強化などのソフト面の取組もあわせて推進することにより、海上保安業務の遂行に必要な6つの能力(海上保安能力)を一層強化していくこととなります。

我が国安全保障上の海上法執行の役割

令和4年12月に策定された新たな国家安全保障戦略においては、「我が国の安全保障において、海上法執行機関である海上保安庁が担う役割は不可欠である」と明記され、「海上保安能力を大幅に強化し、体制を拡充する。」という政府としての大きな方向性が示されています。

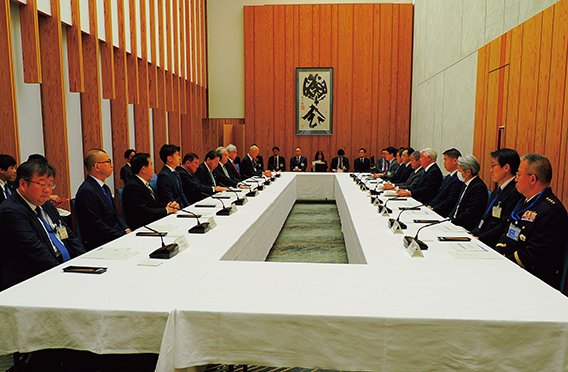

発言する石破内閣総理大臣

令和6年度海上保安能力強化に関する関係閣僚会議

強化すべき6つの能力

1 新たな脅威に備えた高次的な尖閣領海警備能力

中国海警船の大型化・武装化や増強への対応に加え、中国海警船や大型中国漁船の大量来航など、あらゆる事態への対処を念頭に、これらに対応するための巡視船等の整備を進めます。

2 新技術等を活用した隙の無い広域海洋監視能力

無操縦者航空機と飛行機・ヘリコプターを効率的に活用した監視体制の構築や、次世代の衛星と人工知能(AI)等の新技術を活用した情報分析等による情報収集分析能力の強化を進めます。

3 大規模・重大事案同時発生に対応できる強靱な事案対処能力

原発等へのテロの脅威、多数の外国漁船による違法操業、住民避難を含む大規模災害等への対応等の重大事案への対応体制を強化するため、巡視船の機能強化や調査・研究を進めます。

4 戦略的な国内外の関係機関との連携・支援能力

警察、防衛省・自衛隊等の関係機関との情報共有・連携体制を一層強化します。また、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて、法とルールの支配に基づく海洋秩序維持の重要性を各国海上保安機関との間で共有するとともに、外国海上保安機関等との連携・協力や諸外国への海上保安能力向上支援を一層推進します。

5 海洋権益確保に資する優位性を持った海洋調査能力

他国による海洋境界等の主張に対し、我が国の立場を適切な形で主張するべく、測量船や測量機器等の整備や高機能化を進め、海洋調査や調査データの解析等を進めます。

6 強固な業務基盤能力

海上保安能力を着実に強化していくため、教育訓練施設の拡充等を進めるとともに、サイバーセキュリティ上の新たな脅威にも対応した情報通信システムの強靱化を進めます。また、巡視船艇・航空機等の整備に伴って必要となる基地整備や、巡視船艇・航空機等の活動に必要な運航費の確保、老朽化した巡視船艇・航空機等の計画的な代替整備を進めるとともに、巡視船の長寿命化を推進します。

巡視船・航空機整備状況

「海上保安能力強化に関する方針」に基づき増強整備されている巡視船、測量船、航空機の建造から就役までの期間のイメージは、以下のとおりです。

4 機構

海上保安庁は、国土交通省の外局として設置されており、本庁(東京都)の下、日本全国に管区海上保安本部、海上保安部等を配置し、一元的な組織運用を行っています。

本庁

本庁には、長官の下に、内部部局として総務部、装備技術部、警備救難部、海洋情報部、交通部の5つの部を置いています。本庁は、基本的な政策の策定、法令の制定や改正、他省庁との調整等を実施しており、海上保安行政の「舵取り」を担っています。

管区海上保安本部・海上保安部等

海上保安庁では、全国を11の管区に分け、それぞれに地方支分部局である管区海上保安本部を設置し、担任水域を定めています。

また、管区海上保安本部には、海上保安部、海上保安署、航空基地等の事務所を配置し、巡視船艇や航空機等を配備しています。これらの事務所や巡視船艇、航空機等により、治安の確保や人命救助等の現場第一線の業務にあたっています。

教育訓練機関

海上保安庁では、将来の海上保安官の養成や、現場の海上保安官の能力向上のための教育訓練機関として、海上保安大学校(広島県)、海上保安学校(京都府)を設置しています。(海上保安大学校・海上保安学校の詳細は、目指せ!海上保安官をご覧ください。)

機構図(令和7年4月1日現在)

海上保安庁の令和7年度機構改正は以下のとおりです。

○海洋安全保障MDA推進のための海洋監視体制を強化するため、本庁警備救難部管理課に「海洋監視企画官」を設置。

○デジタル技術を活用した業務を効率化するため、本庁総務部情報通信課に「デジタル技術活用推進官」を設置。

5 定員

令和6年度末現在、海上保安庁の定員は14,788人であり、このうち、管区海上保安本部等の地方部署の定員は12,450人となっています。また、巡視船艇・航空機等には7,128人の海上保安官が乗り組み、現場第一線で業務に従事しています。

令和7年度は、海上保安能力の強化や国民の安全・安心を守る業務基盤の充実のための要員として、263人を増員し、海上保安の基盤強化を推進しました。

6 予算

海上保安庁の令和7年度予算額は、令和4年12月に策定された「海上保安能力強化に関する方針」を受け、過去最大の2,791億円となっています。このうち、人件費として1,163億円、巡視船・航空機等の整備費として459億円、運航費(燃料費、修繕費等)として530億円を計上しています。

また、令和6年度補正予算では、912億円が措置されています。

7 装備

海上保安庁では、令和6年度末現在、476隻の船艇と98機の航空機を運用しています。(船艇・航空機の種別については、船艇の配備〜航空機の配備をご覧ください。)

今後の具体的な整備については、「海上保安能力強化に関する方針」に基づき、巡視船13隻及び航空機15機の増強整備を推進するとともに、老朽化した巡視船艇等14隻及び航空機1機の代替整備を推進していきます。

これら巡視船艇等27隻、航空機16機の整備を着実に進めることにより、海上保安能力の強化を一層推進していきます。

8 情報通信

海上保安庁では、日々の業務に必要不可欠な情報システムや通信施設を整備・管理するとともに、サイバーセキュリティ体制を構築しています。

情報通信システム

指揮命令の伝達や情報共有、映像伝送、業務支援等のために、海上保安庁独自の情報通信システムを構築しています。この情報通信システムによるネットワークは、無線や携帯電話回線、衛星通信回線を利用して、本庁と全国の管区海上保安本部、海上保安部等から巡視船艇、航空機等まで網羅しており、海上保安業務に活用されています。

また、緊急通報用電話番号「118番」の整備のほか、世界中のどの海域からであっても衛星等を通じて救助を求めることができる「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)」の通信にも対応した通信施設の維持・管理も行っています。(詳細については、海上保安庁の海難救助体制、自己救命策の確保の推進をご覧ください。)

屋上のアンテナを点検する職員

サイバーセキュリティ

近年、サイバー攻撃は高度化、巧妙化、深刻化しており、海上保安庁の情報通信システムがサイバー攻撃によりダウンした場合や業務に関わる情報が窃取された場合には、海上保安業務の停滞、ひいては国民の安全安心を脅かすこととなります。そのため、海上保安業務を支える基幹システム等を常時監視しているほか、サイバーセキュリティ上の新たな脅威に対抗するための調査研究等を行っています。

こうした情報通信システムの適切な整備や管理、運用を行い、強固なサイバーセキュリティ体制を確保し、サイバー攻撃への迅速な対処をするために、本庁、管区海上保安本部に情報通信課を設置し、情報通信やサイバーセキュリティに関する専門的な知識・技術を有した職員を配置するとともに、本庁及び管区海上保安本部の運用司令センターや巡視船艇、航空機等に通信運用等を行う職員を配置しています。

9 監察

海上保安庁は、国民の視点に立った公正かつ効率的な行政運営を行う義務を負い、海上保安官は国家公務員であると同時に司法警察職員として、より厳正な規律の保持が求められています。また、危険性が高い特殊な環境であっても業務を迅速かつ的確に遂行しなければならないため、常に安全に関する高い意識も求められています。

このため、本庁に首席監察官を、管区海上保安本部に管区首席監察官を設置し、業務の実施状況や事故・不祥事の監察を実施しています。

具体的には、毎年度、全国の管区海上保安本部や本部の事務所、船艇を対象に実地調査や書面調査により監察を行っています。また、事故や不祥事が発生した際には、その発生状況の調査と原因を究明します。

こうした監察により海上保安庁における問題点及び改善すべき事項を明らかにし、職場や業務環境の改善向上、事故等の未然防止や再発防止を図るとともに、公正かつ効率的な行政運営に努めています。

10 政策評価

海上保安庁では、国民の皆様のニーズに沿って戦略的に行政運営を行うため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」等に基づき、以下の方法を用いることを基本とし、政策評価を実施しています。

(1)政策チェックアップ(事後評価)

施策目標ごとに業績指標とその目標値を設定し、定期的に業績を測定して目標の達成度を評価する手法です。

(2)政策レビュー(事後評価)

既存施策について、国民の皆様の関心の高いテーマを選定し、政策の実施とその効果との関連性や外部要因を踏まえた政策の効果等を詳細に分析し、評価を実施します。

このほか、政策の特性に応じて、個別公共事業評価や規制の政策評価等を実施しています。

また、海上保安庁は、「中央省庁等改革基本法」等に基づき、実施庁として位置付けられており、国土交通省が実施庁の達成すべき目標を設定し、同省がその目標に対する実績を評価する「実施庁評価」の対象にもなっています。海上保安庁では、これらの政策評価を通じ、今後も、国民の皆様に対する行政の説明責任を徹底し、質の高い行政サービスの提供に努めます。

11 広報

近年、尖閣諸島周辺海域における領海警備や、頻発・激甚化する自然災害への対応等により、海上保安庁に対する国民の皆様の認知度や関心が高まっています。その一方で、海上保安庁の業務は海上で行われることが多いため、国民の皆様の目に触れる機会は限られています。海上保安庁では、国民の皆様に海上保安庁の業務に対する理解を深めていただくため、

- ● 積極的な広報による情報提供

- ● 全国各地でのイベント等の開催、海上保安庁音楽隊の演奏会を通じたPR活動

- ● インターネットを利用した情報発信や動画配信による情報提供

等の様々な広報活動を実施しています。

海上保安庁に関するお問い合わせは、総務部政務課政策評価広報室までお願いします。皆様からいただいたご意見・ご質問は、海上保安庁の業務をより良くするために活用させていただきます。

12 全国各地の海上保安庁関係施設

海上保安庁では、全国を11の管区に分け、それぞれに地方支分部局である管区海上保安本部を設置しています。また、管区海上保安本部には、海上保安部、海上保安署、航空基地等の事務所を配置し、巡視船艇や航空機等を配備しています。全国各地に配備したこれらの勢力により、いかなる事態が発生した際にも、迅速に現場に駆け付ける体制を常に整えています。

13 船艇の配備

海上保安庁では、全国各地にあらゆる船艇・航空機を配備し、日本の海を守っています。巡視船艇は、全国の海上保安部署等に配備され、海洋秩序の維持、海難救助、海上災害の防止、海洋汚染の監視取締り、海上交通の安全確保に従事しています。測量船は、海底地形の測量、海流や潮流の観測、海洋汚染の調査等を行っています。灯台見回り船は、灯台、灯浮標、電波標識等の航路標識の維持管理等を行っています。

巡視船・巡視艇等

PLH型(ヘリコプター搭載型)巡視船「しきしま」

PLH型(ヘリコプター搭載型)巡視船「ゆみはり」

PL型(3,500トン型)巡視船「あまみ」

PL型(2,000トン型)巡視船「ひだ」

PL型(1,000トン型)巡視船「いらぶ」

PM型(500トン型)巡視船「ちとせ」

PM型(350トン型)巡視船「おおみ」

PS型(180トン型)巡視船「かむい」

PC型(35メートル型)巡視艇「あおたき」

PC型(30メートル型)巡視艇「はやなみ」

PC型(23メートル型)巡視艇「しまぎり」

CL型(20メートル型)巡視艇「なつかぜ」

CL型(18メートル型)巡視艇「はやかぜ」

放射能調査艇「さいかい」

FL型(消防船)巡視船「ひりゆう」

HL型(大型測量船)「光洋」

LS型(灯台見回り船)「あきひかり」

14 航空機の配備

航空機は、全国の海上保安航空基地・航空基地等に配備され、その優れた機動力と監視能力によって、海洋秩序の維持、海難救助、海上災害の防止、海洋汚染の監視取締り、海上交通の安全確保に従事するほか、火山監視や沿岸域の測量等に活躍しています。

航空機

ガルフV「うみわし」

ファルコン2000「わかたか」

ボンバル300「しまたか」

サーブ340「はやぶさ」

ビーチ350「うみかもめ」

セスナ172「あまつばめ」

シーガーディアン

スーパーピューマ225「ゆみわし」

スーパーピューマ332「うみたか」

アグスタ139「くまたか」

シコルスキー76C「しまふくろう」

シコルスキー76D「いせたか」

ベル412「はなみどり」

ベル505「おおるり」

海上保安庁の広報コンテンツ

海上保安庁HP

海上保安庁ホームページでは、海上保安庁の任務、各種資料や申請・手続きについて情報提供を行っています。

海上保安庁 公式X(旧Twitter)

海上保安庁公式Xでは、業務や行事などを中心に国民の皆さまにお知らせしたい情報を発信しています。

海上保安庁 採用X(旧Twitter)

海上保安庁採用Xでは、採用情報を中心に海上保安庁を目指す皆さまにお知らせしたい情報を発信しています。

海上保安庁 YouTube

海上保安庁YouTube公式アカウントでは、海上保安庁の活動に関する情報など、様々な情報を発信しています。

海上保安庁 Instagram

海上保安庁公式インタグラムでは、普段あまり目にすることのない海上保安庁の業務などを中心に知られざる海上保安庁の魅力を発信しています。

かいほジャーナル

かいほジャーナルは海上保安庁の広報誌で、全国各地の海上保安部署等の業務や特色を分かりやすく紹介しています。

令和6年度は、

- ●海上保安大学校海上保安国際研究センター

- ●海上保安大学校練習船こじま

- ●第十管区海上保安本部鹿児島海上保安部及び七ツ島運航支援センター

- ●第十一管区海上保安本部石垣海上保安部

の特集記事を掲載しています。

全国の海上保安部署にご用意していますので、是非ご覧ください。(数に限りがあります。)

|