|

���W�@���a�Ŕ������L���ȊC > 2 ���O���Ƃ̘A�g�E����

���W�@���a�Ŕ������L���ȊC

���W2 ���O���Ƃ̘A�g�E����

�ƍ߂͍��۔ƍߑg�D���֗^������̂��������A���́E�ЊQ�͑�K�͉�����X���ɂ��钆�A��̍����NJ������s�g�ł���C��ɂ͐�����܂��B

���̂��߁A�C�Ɋւ�����́A��̍��ʼn������邱�Ƃ�����Ȃ��̂������A�C�łȂ��鏔�O���ƘA�g�E���͂��đΏ����邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�ł��B�C��ۈ����ł́A���O���Ƃ̍����P���⋤���p�g���[������ʂ��A�����C��ۈ��@�֊Ԃ̋��͊W�������I�Ȋ����ɔ��W������悤�哱���A�l�X�ȕ���ŘA�g�E���͂�}���Ă����܂��B

�����Ԃł̘A�g�E����

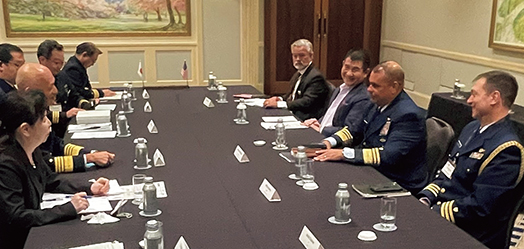

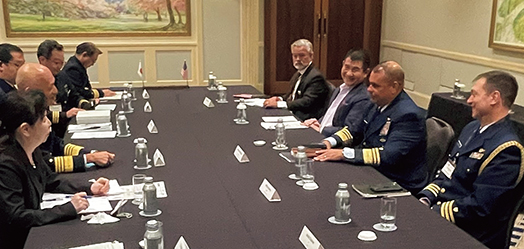

���E�C��ۈ��@�֒�������iCGGS�FCoast Guard Global Summit�j

�C��ۈ����ł́A�@�̎x�z�Ɋ�Â��C�m�����̈ێ����̊�{�I�ȉ��l�ς����L���A���E�̊C��ۈ��@�ւ����W���ĘA�g�E���͂�[�߂邽�߁A����29�N���琢�E�e���̊C��ۈ��@�֓��̃g�b�v���ꓰ�ɉ��u���E�C��ۈ��@�֒�������v����{���c�ƂƂ��ɑn�݂��A�J�Â��Ă��܂����B

��1��i����29�N�j����ё�2��i�ߘa���N�j�ł͈��{������b���A��3��i�ߘa5�N�j�ł͊ݓc������b�����Z�v�V�����ɂ����ăX�s�[�`���A���E�e�����痈�������C��ۈ��@�֓��̃g�b�v��O�ɁA�C��ۈ��@�ւɂ��A�g�E���͂̏d�v���M���܂����B

��3����O�ɃX�s�[�`����ݓc������b

��3���ł́A96�̊C��ۈ��@�֓��̃g�b�v�����o�Ȃ���

��3�E�C��ۈ��@�֎����҉

�`���ɋ����̐��Ŏ��{�`

�ߘa6�N10��23������24���܂ŁA�C�^���A���x������Âɂ���3�E�C��ۈ��@�֎����҉���I�����C���ŊJ�Â���܂����B���E�C��ۈ��@�֒�������́A��1��i����29�N�j����C��ۈ����Ɠ��{���c�Ƃ̋��Âɂ��J�Â��Ă��܂������A����͏��߂ē��{�ȊO�̍��ł���C�^���A����Â��邱�ƂɂȂ�܂����B�C��ۈ����͎�Î҂ł���C�^���A���x�����ƂƂ��ɁA�����҉�̋����c���i�C��ۈ����F����N�G���ې헪���A�C�^���A���x�����F�W�����I�E�s���f�B���ۉے��j�߁A�c�_�����[�h���܂����B

�����҉�ɂ͐��E�������70�̊C��ۈ��@�֓��̎����҂��Q�����A�ߘa7�N9���Ƀ��[�}�i�C�^���A�j�ɂ����ĊJ�Â����\��̑�4�E�C��ۈ��@�֒�������̋c��Ăɂ��Č������A�u�C�m�̌��S���y�ыC��ϓ��v�uAI�ƊC�m�c���v�u�E�Y�f�R���v�u�C��@���s�v�̕������舵�����Ƃ��Q���҂ō��ӂ���܂����B�܂��A��i�I�Ȑ��������o���A�l�ވ琬���̗L�v�ȏ����C��ۈ��@�֊Ԃŋ��L���邽�߂ɉ^�c���Ă����p�E�F�u�T�C�g�ɂ��āA�^�c�҂ł���C��ۈ������炻�̍X�V���������ƂƂ��ɃE�F�u�T�C�g�̊������ɂ��Ęb���������s���܂����B����ɁA�C��ۈ������哱���Ă������E�̊C��ۈ��@�֓��E�������̐l�ވ琬�I�����C���v���O�����������ʓI�Ɍp���I���v��I�Ɏ��{���邽�߁A�C��ۈ�������3���N�v�擙�ɂ��Ē�Ă��s���A�Q���҂���x������܂����B

�C��ۈ����́A���̉�̘g�g�݂𐢊E�̊C��ۈ��@�֊Ԃ̘A�g�E���͂̃v���b�g�t�H�[���Ƃ��ėL���ɋ@�\�E���������Ă������߂ɁA���������v�����Ă����܂��B

���ɋ����c���ƃI�����C���Q����

��̗l�q�i�C�^���A���x�����{���j

�k�����m�C��ۈ��t�H�[�����iNPCGF�j

�k�����m�C��ۈ��t�H�[�����iNPCGF�j�́A�k�����m�n���6�����i���{�A�J�i�_�A�����A�؍��A���V�A�A�č��̊C��ۈ��@�ւ̑�\���ꓰ�ɉ�A�k�����m�̊C��̈��S�E�Z�L�����e�B�̊m�ہA�C�m���̕ۑS����ړI�Ƃ����e���Ԃ̘A�g�E���͂ɂ��ċ��c���鑽���Ԃ̘g�g�݂ł���A�C��ۈ����̒ɂ��A����12�N����J�Â���Ă��܂��B�Q��6�����̊C��ۈ��@�ւ́A���̃t�H�[�����̘g�g�݂̂��ƁA�k�����m�̌��C�ɂ������@���Ƃ̎�����ړI�Ƃ������ƊĎ��p�g���[����A���ꃌ�x���ł̘A�g�������H�I�Ȃ��̂Ƃ��邽�߂̑����ԑ��ړI�P���iMMEX�j�����s���Ă��܂��B�܂��A����̘A�g�E���͂̕������₱��܂ł̊����̐��ʂɂ��ċc�_���邽�߁A��N�A��������i�T�~�b�g�j�ƁA�����҂ɂ����Ɖ���J�Â��Ă��܂��B�ߘa6�N9���ɂ́A��������������ɂ����ĊJ�Â���A�Q�������A�g���Ď��{�����g�y�э���̊����̕������ɂ��ċc�_���s��ꂽ�ق��A�C��ł̔ƍߎ���蓙�Ɋւ�����������s���A�k�����m�̎����̈ێ��ƈ��S�̊m�ۂɂ����鑽���Ԃł̘A�g�E���͂̐��i�������������{���Ă������Ƃ��A�m�F����܂����B

�܂��A����̉�ł́A�����ێ�����S�m�ۈȊO�̕���ɂ��ċc�_����r�W�l�X�����`�~�[�e�B���O�����߂Ď��{���A�C��ۈ���w�Z�������u�C��ۈ�����LWB�i���C�t���[�N�o�����X�j�Ɋւ��钲�������v�ɂ��Ĕ��\���A�c�_���܂����B

�������̏W���ʐ^

�c���߂�C��ۈ�������

�r�W�l�X�����`�~�[�e�B���O

�����ԑ��ړI�P���̗l�q

�A�W�A�C��ۈ��@�֒�������iHACGAM�j

�A�W�A�C��ۈ��@�֒�������iHACGAM)�́A�C��ۈ��@�ւ̒��������ꓰ�ɉ�āA�A�W�A�ł̊C��ۈ��Ɩ��Ɋւ���n��I�ȘA�g������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��������Ԃ̘g�g�݂ł���A�C��ۈ����̒ɂ��A����16�N����J�Â���Ă��܂��B

22����1�n��2�@�ւ������o�[�ł���A�ߘa6�N9���ɒ���������؍��E�m��ŊJ�Â���A18�����E1�n��E2�@�ւ��Q�����A�����o�[�Ԃ̘A�g���ێ��E���W�����邱�Ƃɂ��č��ӂ��Ȃ���܂����B

�C��ۈ����́A�A�W�A�n��̏��O���C��ۈ��@�ւƁA�E�F�u�T�C�g�����p���n��I�ȘA�g�����Ɏ��g�݂܂��B

��20��A�W�A�C��ۈ��@�֒�������i�؍��j

�~�j���e�����̘A�g�E����

�C��ۈ����ł́A�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����Ɍ����A����܂ő����ԁE�Ԃ̋��͘g�g�݂𐄐i���Ă��܂����B

�X�Ȃ鍑�ۘA�g�E���͂𐄐i���邽�߁A����܂ł̋��͘g�g�݂ɉ����A�O�������x�̔�r�I���K�͂ȋ��͘g�g�݁i�~�j���e�����j�W�����邱�ƂŁA�C���h�����m�n��̊e���C��ۈ��@�ւƂ̘A�g�E���͂�����w�������Ă��܂��B

�C��ۈ����ł́A���ĊA���Ĕ�A���č���Ƃ������~�j���e�����̋��͘g�g�݂�ʂ��āA�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����Ɍ����A�C��ۈ�����ɂ�����A�g�E���͂̎�g��i�߂Ă��܂��B

���Ċ؊C��ۈ��@�ւ̘A�g

�ߘa5�N8���A�č��ŊJ�Â��ꂽ���Ċ؎�]��ɂ����鋤�������u�L�����v�f�[�r�b�h�̐��_�v�ł́A���Ċ�ASEAN�y�ё����m�����n��̕��a�ƈ�������l�X�ȍs�����N�����Ă������Ƃň�v���A�C��ۈ���C��@���s�Ɋւ���\�͌���x�����s�����Ƃō��ӂ��܂����B���́u�L�����v�f�[�r�b�h�̐��_�v�Ɋ�Â��A���Ċ؊C��ۈ��@�ւ́A�O�@�֊ԂōX�Ȃ鋦�͂��s���Ă������߁A�ߘa6�N5���A�T���t�����V�X�R�i�č��j�ɂ����āA�A�g�ɌW��ӌ��m�F���iLetter of Intent�j�ɏ������A���Ċ؊C��ۈ��@�ւɂ����č����P����ASEAN�y�ё����m�����卑�ւ̔\�͌���x�����̊����𑣐i���邱�ƂŔF���̋��L��}��܂����B

Letter of Intent�������i�ߘa6�N5���j

�ߘa6�N6���A�{�g�g�݂ɌW��ŏ��̎��H�I��g�Ƃ��āA���s�{�O�㔼�����ɂ����āA�j�㏉�ƂȂ���Ċ؍���SAR�P�������{���܂����B

�P���ɂ́A�č����x���������D�uWAESCHE�i�E�F�C�V�[�j�v�A�؍��C�m�x�@���x���́u�����m16�v�A�C��ۈ������珄���D�u�킩���v�y�є��ۍq���n�����̃w���R�v�^�[�����Q�����A����̔\�͌���x���Ɍq���邽�߂̑��ݗ����̑��i�A�{���~���Ɋւ���m���E�Z�\�̋��L��}��܂����B

���Ċ؏����D�D���W���ʐ^

���Ċ�SAR�P���̗l�q

�P�����s���u�킩���v��g��

�܂��A�ߘa6�N11���A�؍��C�m�x�@������Â���ASEAN���̊C��ۈ��@�֓��E���ɑ���\�͌���x�����C�ɊC��ۈ���MCT�iMobile Cooperation Team�j����h�����A�����Z�p�̔\�͌���x�������s���܂����B�C��ۈ����ł́A���������{�g�g�݂̎��H�I��g��i�߂Ă����܂��B

���Ċ؍����ł̔\�͌���x��

���Ĕ�C��ۈ��@�ւ̘A�g

�ߘa6�N4���̓��Ĕ��]��ɂ����āA�����r�W�����X�e�[�g�����g�����\����܂����B���̒��ŁA���Ĕ�3�����̊C��ۈ��@�ւ́A���݉^�p�������サ�A�C�m���S�y�ѕۈ��𐄐i���邽�߁A�C���h�����m�ɂ����ėl�X�ȊC�㊈�������{���邱�Ƃ��L�ڂ���Ă��܂��B

���̃X�e�[�g�����g�Ɋ�Â��A�ߘa6�N6���ɏ��߂Ă̓��Ĕ�3�����̊C��ۈ��@�֒�����������{���A�C���h�����m�n��S�̂̈���E���S���m�ۂ��Ă������߁A���Ĕ�C��ۈ��@�ւɂ�����X�Ȃ銈���̋�̉��ɂ��Ċm�F���܂����B�܂��A�ߘa6�N7������8���ɂ����āA���߂ĕč����x�����iUSCG�j�̏����D�ɊC��ۈ����E���ƃt�B���s�����x�����iPCG�j�E�������A�l�X�Ȍ𗬃v���O���������{���܂����B

�q�C���ɂ́A�h�E�h���P���Ⓥ�ڒ����g�p�����P���A�q��@�������P���ȂǗl�X�ȌP�������w�E�Q�������ق��A���`��̉��D���ł́AUSCG�����D�D�������D�҈�l�ЂƂ�ɑ��A�J���̌��t��������ȂǁA�e�@�ւ̘A�g�E���͑̐��̋����E���ݗ�����[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

![���Ĕ��]�](images/029-01.jpg) ���Ĕ��]�

���Ĕ�C��ۈ��@�֒������

USCG�����D�ɏ�D�������Ĕ�C��ۈ��@�E��

�P�����̎ʐ^

�����

���č���iQUAD�j�́A��{�I���l�����L���A�@�̎x�z�Ɋ�Â����R�ŊJ���ꂽ���ے����̋����ɃR�~�b�g���邽�߂̘g�g�݂ł���A�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����Ɍ����A�C�m���ہA�T�C�o�[�A�d�v�E�V���Z�p�Ȃǂ̕��L������Ŏ��H�I�ȋ��͂�i�߂Ă��Ă��܂��B2022�N5���̓��č����]��i�����j�ɂ����āA�n��̊C�m�c���iMDA�j�\�͂̌����ڎw���u�C�m�c���̂��߂̃C���h�����m�p�[�g�i�[�V�b�v�iIPMDA�j�v�̎�g�����}���܂����B

�C��ۈ����́A���A�E�ƍߎ������iUNODC�j�ƘA�g���A�C���h�����m�n��ɂ�����MDA�̔\�͋����Ɋւ���Z�p�x���v���O������1�ł���MDA���C�ɗߘa4�N����E�����u�t�Ƃ��Ĕh�����Ă���AIPMDA�̎�g�ɍv�����Ă��܂��B

�C��ۈ����ł́A���������A�䂪�������i����u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����Ɍ����A�e���C��ۈ��@�ւƂ̘A�g�������X�ɐ[�������Ă����܂��B

MDA���C

![������]��i2024�N9���j](images/029-06.jpg) ������]��i2024�N9���j

�Ԃł̘A�g�E����

1�@�A�����J

�C��ۈ����͕č����x�����iUSCG�j��͔͂Ƃ��Đݗ����A����22�N�ɂ́u�C��ۈ�����USCG�Ƃ̊Ԃ̋��͊o���v�������E�������܂����B�ߘa4�N�ɂ́AUSCG�Ƃ̊Ԃŋ��͊o���ɌW��t���������������A���ĊC��ۈ��@�ւ̘A�g������w���Ȃ��̂Ƃ���ƂƂ��ɁA���ĊԂ̎�g���u�T�t�@�C�A�v�ƌď̂��邱�ƂƂȂ�܂����B���́u�T�t�@�C�A�v�̈�Ƃ��āA���ĊC��ۈ��@�֍����P���������{���Ă��܂��B

�ߘa6�N5���ɂ́A�C��ۈ��\�͌���x���̐�]����u�C��ۈ���MCT�iMobile Cooperation Team�j�v���AUSCG�ƘA�g���ăt�B���s�����x�������ɑ������Z�p���Ɋւ���\�͌���x�������{���A6���ɂ͑�\��Nj�C��ۈ��{���ɂ����āAUSCG�E���Ƃ̋~���Ɋւ���ӌ������y�ю{���w�����{���܂����B

�܂��A�ߘa7�N1���ɂ́A��O�Nj�C��ۈ��{�����l�C��h�Њ�n�ɂ����ĊC��ۈ����̋@���h�����iNST�j�ƁA�č����x�����ɂ�����ЊQ�Ή��̐�啔���u�i�V���i���E�X�g���C�N�E�t�H�[�X�iNSF�j�v�Ƃ̈ӌ����������{���܂����B

���ĊC��ۈ��@�ւ́A������A�g��[�߁A���@�ւ̋��͊W�W�����Ă����܂��B

�ߘa4�N �t������������

�ߘa6�N ���ăn�C���x���

USCG�E���Ƒ�\��Nj�C��ۈ��{���E���̌�

�C��ۈ���NST�ƕč����x����NSF�̐E����

2�@�؍�

�C��ۈ����Ɗ؍��C�m�x�@���́A�C���ڂ��闼���Ԃɂ�����C��̒����̈ێ���}��A���L������ł̑��ݗ����E�Ɩ����͂𐄐i���邽�߁A����11�N�ȍ~�A����I�ɓ��؊C��ۈ����NJԒ��������c���J�Â��Ă��܂��B

�ߘa6�N9���ɂ�20��ڂƂȂ钷�������c�𓌋��ɂ����Ď��{���A�����NJԂ̘A�g�E���͂�}�邱�Ƃň�v���܂����B�܂��A�ߘa6�N6���ɂ͑攪�Nj�C��ۈ��{���Ɠ��C�n���C�m�x�@�����A12���ɂ͑掵�Nj�C��ۈ��{���Ɠ�C�n���C�m�x�@�����A�o���̑D���E�q��@��p���������{���~���P�������{���܂����B

��20����ؒ��������c�̗l�q

�؍��C�m�x�@�����ɂ����p�C���ʃZ���^�[���w

3�@���V�A

�C��ۈ����ƃ��V�A�A�M�ۈ��������x���ǂ́A�C��ł̖��A�E���q���̕s�@�����̎���蓙�Ɋւ��鑊���͂̂��߁A����12�N�ɒ��������u���{���C��ۈ����ƃ��V�A�A�M�����x�����i�����V�A�A�M�ۈ��������x���ǁj�Ƃ̊Ԃ̋��͂̔��W�̊�ՂɊւ���o���v�Ɋ�Â��A����܂łɒ�������̂ق��A���I�����P���������{���A�������x���̕K�v�ȕ���ɂ����ċ��͂��Ă��܂��B

4�@�C���h

�C��ۈ����ƃC���h���x�����́A����11�N�ɔ��������u�A�����h���E���C���{�[�v���������_�@�ɁA����12�N�ȍ~����I�ɒ��������A�g�P�������{���Ă��܂��B����18�N�ɂ́u�C��ۈ����ƃC���h���x�����Ƃ̊Ԃ̋��͂Ɋւ���o���v��������A�A�g�E���͊W�̋������p�����Ă��܂��B

�ߘa6�N1���ɂ́A�C��ۈ����̏����D���C���h�E�`�F���i�C�ɓ��`���A�C���h���x�����Ƃ̊ԂŘA�g�P�������{�����ق��A�����D���m�̑��ݖK��y�шӌ��������s���܂����B�܂��A6���ɂ́A�C��ۈ���w�Z�ɂ����āA�C���h���x�����̐����m�Ɛ��������P�������{���A�����P���̎�@����S�Ǘ��̒m���E�Z�\�����L���܂����B

�C���h���x���������D��6�N�Ԃ�ɗ��q

�C��ۈ����ł́A�n���w��d�v�ȊW���Ǝ��đΉ����̐v���E�I�m�ȘA�g���͂��s�����߁A�o���A����Ɋ�Â��Ԃ̘g�g�݂��\�z���A�N�����A�g�P�����J�Â��Ă��܂��B

����Ԃł́A�����C��ۈ��@�ւ�����I�ɒ��������A�g�P�������{���A�C���h�����m�n��ɂ����鎡���̈ێ��ƈ��S�̊m�ۂɎ��g��ł��܂��B�ߘa7�N1���ɂ́A�C���h���x���������𓌋��ɏ��ق��A�{���ɂ����āu����C��ۈ��@�֒�������v���J�Â��܂����B�܂��A��ɕ����ăC���h���x�����̏����D��6�N�Ԃ�ɉ��l�`�Ɋ�`�������Ƃ���A���`���Ԓ��A��O�Nj�C��ۈ��{�����l�C��h�Њ�n�ɂ����āA�C���h���x�����E���ƊC��ۈ����̋@���h�������ɂ��댯�E�L�Q�����iHNS�j�Ή��̘A�g�P�������{���܂����B

�P���́AHNS�Ή��̑����𒅗p���A�K�X���m�퓙���g�p����ȂǁA�����H�ɑ��������e�Ƃ��邱�ƂŁAHNS�R�k���̑Ή��Ɋւ���m���E�Z�\�̋��L��}��܂����B

�������

����D���^���P��

5�@�׃g�i��

�C��ۈ����ƃx�g�i���C��x�@�iVCG�j�́A����27�N�A�C��@���s�@�ւƂ��āA���S�ŊJ������肵���C���ێ����邱�Ƃ������̔ɉh�Ɋ�^����Ƃ̉��l�ς����L���A�C��ۈ�����ɌW��l�ވ琬�A���̋��L�ƌ����̈ێ��Ȃǂɂ��ċ��͊o����������܂����B

�ߘa6�N12���ɂ́A�x�g�i���ɂ����đ�11��ڂƂȂ�N��������{���AMCT�ɂ�錤�C���͂��߂Ƃ��鍡�N�̋��͂̐U�Ԃ�y�э���̎x���̕��������ɂ��č��ӂ��܂����B

���z�N����i�ߘa�U�N�j

6�@�C���h�l�V�A

�C��ۈ����ƃC���h�l�V�A�C��ۈ��@�\�iBAKAMLA�j�́A�ߘa���N�A�C����S�ɌW��\�͌���A��L�A����I�ȉ�̊J�Ó��Ɋւ��A���@�ւ̘A�g������ړI�Ƃ������͊o����������܂����B�i�ߘa4�N7���X�V�j

�ߘa6�N11���ɂ́ABAKAMLA�Ƃ̊Ԃŏ��̑Ζʌ`���ɂ��N������J�Â��A����̎x���̕������ɂ��č��ӂ��܂����B

����N����i�ߘa�U�N�j

7�@�t�B���s��

�C��ۈ����ƃt�B���s�����x�����iPCG�j�́A����29�N�A�C��ۈ��Ɋւ���l�ވ琬�A�������ȂǁA���͂��s������m�����A���@�ւ̍X�Ȃ鋦�́E�A�g�W�̋�����ړI�Ƃ������͊o����������܂����B�ߘa5�N�ɂ́A�C�m�c���iMDA�j�Ɋւ����L�⑽���Ԃł̍����P�����s���ۂ̎葱�����m�����鋦�͊o���̉���y�ѕt�����ւ̏������s���A��w�A�g��[�߂Ă��܂��B

����o�C��k�i�ߘa�U�N�j

8�@�I�[�X�g�����A

�C��ۈ����ƍ������ȍ����x�����iABF�j�́A����30�N�A�C����S�ۏᕪ��̋��͂Ɋւ���Ӑ}�\�������ɏ������A������ɂ�����l�ވ琬���L���Ɋւ��ĘA�g���������邱�Ƃɍ��ӂ��܂����B�ߘa5�N�ɂ́A�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�iFOIP�j�v�̎����Ɍ����AMDA�Ɋւ��鑊�݂̘A�g�E���͂W�����邽�߁A�u�C�m�c���iMDA�j�Ɋւ��鋦�͊o���v�ɏ������Ă��܂��B

���͊o���������i�ߘa�T�N�j

�C���h�����m���ݍ��ւ̔\�͌���x��

�C��ۈ����́A�C���h�����m���ݍ��̊C��ۈ��@�ւɑ���C��ۈ��\�͌���x����}�邽�߁A�Ɨ��s���@�l���ۋ��͋@�\�iJICA�j����{���c�y�э��약�a���c�̘g�g�݂�ʂ��āA�����A�ӎ��A�{���~��A�����Z�p�A���h���A�C���ʈ��S�A�C�}�쐻���쓙�Ɋւ�����m���⍂�x�ȋZ�p��L����C��ۈ�����\�͌���x���̐�]����ł���C��ۈ���MCT���e���ɔh�����x�����Ă���ق��A�e���̊C��ۈ��@�ւ̐E������{�ɏ��ւ����Č��C�����{���Ă��܂��B

1�@�t�B���s���ɑ���x��

�C��ۈ����́A�t�B���s�����x�����iPCG�j�ɑ��āA����10�N����C��ۈ��s���S�ʂɊւ���A�h�o�C�U�[�Ƃ��āA�������Ƃ�h�����Ă��܂��B����25�N����́A�C��@���s�����̔\�͋����x���̂��߂�JICA�Z�p���̓v���W�F�N�g���J�n���AMCT����h�����Ă��܂��B

�ߘa6�N�x�́A�v5��MCT���t�B���s���ɔh�����A�䂪��ODA��PCG�ɋ��^���ꂽ44m�^�A97m�^�����D�̏�g�����ɑ�����S�^�q��@���s�A�~��Ɋւ���\�͌���x����A���ĘA�g�ɂ�鐧���p�̔\�͌���x�������{���܂����B

2�@�C���h�l�V�A�ɑ���x��

�C��ۈ����́A�C���h�l�V�A�C��ۈ��@�\�iBAKAMLA�j���g�D�����O�̕���12�N���畽��30�N�܂ł�18�N�ԁA�������Ƃ����n�ɔh�����܂����B

�ߘa6�N2������BAKAMLA�\�͊J���̂��߂�JICA�Z�p���̓v���W�F�N�g���J�n���A����I��MCT�������n�ɔh���������Ƃɉ����A�ߘa6�N6������́A�A�h�o�C�U�[�Ƃ���BAKAMLA�ɒ������Ƃ�h�����A�x���̐����������Ă��܂��B�ߘa6�N7���y�їߘa7�N1���ɂ�MCT�����n�ɔh�����A�C��~�����Ăɂ�����Ή��Ɋւ���u�`�����P���A�C��@���s�Ɋւ��錤�C����P�������{���܂����B

3�@�}���[�V�A�ɑ���x��

�C��ۈ����́A�}���[�V�A�C��@�ߎ��s���iMMEA�j���ݗ������O�̕���17�N���璷�����Ƃ����n�ɔh�����A�g�D�̐�����l�ވ琬�̂��߂�JICA�Z�p���̓v���W�F�N�g�����{����ƂƂ��ɁA����23�N����͎�������ɂ��d�_��u���A�g�D�ƍߓ��̏����W�E���́E�{�������~��Z�p�Ɋւ��錤�C�P����Z�~�i�[�������{���Ă��܂��B

�ߘa6�N10���y�їߘa7�N1���ɂ́AMCT�y�ъC��ۈ����������Z���^�[�E�������n�ɔh�����A�ӎ��Z�\�ɌW��u�`����K�����{�����ق��A�ߘa7�N2���ɂ͓���~������A�����m�y��MCT�����n�ɔh�����āAMMEA�̐����w���ҋy�ѐ����m�ɑ��ċZ�p�w�������{���܂����B

4�@�x�g�i���ɑ���x��

�C��ۈ����́A����27�N9���ɒ��������x�g�i���C��x�@�iVCG�j�Ƃ̋��͊o���Ɋ�Â��AMCT����h������VCG�̔\�͌�����x�����Ă��܂��B�ߘa2�N����́AVCG�̔\�͋����̂��߂�JICA�Z�p���͂��J�n���A����I��MCT����h�����Ă��܂��B

�ߘa6�N9���y��12���ɂ�MCT�������n�ɔh�����AVCG�����D���g����@���Ă�z�肵�����������P������P���������{���܂����B�܂��A�ߘa7�N2���ɂ�VCG�E������{�֏��ւ����A�C��ۈ����̎{���w��C��ۈ��̐��ɌW��u�`���s���܂����B

5�@�W�u�`�ɑ���x��

�C��ۈ����́A�W�u�`���x�����iDCG�j�ɑ�JICA�ɂ��u�W�u�`���x�����\�͊g�[�v���W�F�N�g�v�̈�Ƃ��āA����25�N�������I�ɒZ�����Ƃ�h������ȂǁA�C��@���s����ɂ�����\�͌�����x�����Ă��܂��B

�ߘa6�N�x�́A7���A10���A�ߘa7�N1���̌v3��MCT�����n�ɔh�����A�C��@���s���Ɋւ���\�͌���x�������{���܂����B�܂��A���ۈڏZ�@�ցiIOM�j�Ƃ��A�g���A�ߘa7�N1����MCT�����n�֔h�����~���@�ނ̎戵���P�������{���܂����B

6�@�X�������J�ɑ���x��

�C��ۈ����́A�X�������J���x�����iSLCG�j�ɑ�����26�N�x����@���h��������h�����āA���h���Ɋւ���\�͌���x�����s���Ă��܂��B�ߘa4�N����́A���h���Z�p�̎w���҂��琬���邽�߂�JICA�Z�p���̓v���W�F�N�g���J�n���Ă��܂��B

���̃v���W�F�N�g�̈�Ƃ��āA�ߘa6�N5���ɂ�SLCG�̎w���Ҍ��҂��������Ď��{���ꂽ���h�����K�̏�]�������ق��A�ߘa7�N2���ɂ́A���n��MCT�y�ы@���h��������h�����āA���h���Ɋւ���Z�p�w�������{���܂����B

7�@�����m�����ɑ���x��

�C��ۈ����́A�p���I���a���C��x���E���ޖ쐶�����ی암�iDMSFWP�j�ɑ��ĕ���30�N����C��ۈ��A�h�o�C�U�[��h�����Ă��܂��B����31�N����́AMCT�����I�ɔh������Ȃǂ��āA���{���c���瓯���ɋ��^���ꂽ�p�g���[���������p�������C�������{���Ă��܂��B

�ߘa6�N5���ɂ̓}�[�V�����������a����MCT��h�����A�C�㎩�q���ƘA�g���ĊC�ʕY���҂̋~���P�������{�����ق��A�D���̓_���Ɋւ�����S�^�q���C�����{���܂����B

�ߘa6�N11���ɂ́A���{���c�y�э��약�a���c�̎x���̂��ƁAMCT���p���I�ɔh�����ADMSFWP�E���ɑ���C�ʕY���ҋ~���⍑�ۖ@�Ɋւ��錤�C�A���������P�������{���܂����B

�܂��A�ߘa7�N2���ɂ̓~�N���l�V�A�A�M��MCT��h�����A�C��~���Ɋւ��錤�C�����{���܂����B

MCT�t�B���s���h�������L

�`�M���b�ƁA�O�b�ƁA�O�����Ə��h���`

���͗ߘa6�N4����MCT�ɒ��ԓ��肵�A�O���̊C��ۈ��@�ւ̔\�͌���x���Ɩ���S�����Ă��܂��B���C�����5���A�č����x�����iUSCG�j�ƘA�g���A�t�B���s�����x�����iPCG�j�ɑ��闧�������\�͌���̎x���Ƃ��ăt�B���s���̃Z�u�ɔh������܂����B

���̔h���ł�USCG�̏��قɂ��PCG�����łȂ��A�^�C�C��x�@�iRTMP�j�ƃ}���[�V�A�C��@�ߎ��s���iMMEA�j���C���X�g���N�^�[�Ƃ��ĎQ�����A���߂�5�������W�������ЂȌ��C�ƂȂ�܂����B

5�����̃C���X�g���N�^�[�����ꂼ�ꎩ���̖@�߂�{����@�ɂ��ču�`���s�����A���͐����Z�\�̎w����S�����܂����B

���͐����w�����Ƃ��āA���\�l�K�͂̊C�ېE���ɑ��P�����s�����o���͂���܂����A�C�O�E����ɌP�����s�����Ƃ͂��ꂪ���߂Ăł����B�u���ԊǗ������Ȃ���A���Z�������ē`����v�Ƃ�����{�I�Ȃ��Ƃ��z���ȏ�ɓ���A���ɍ������͎̂������ӎ��Ɏg�p�����u�M���b�Ɓi����������j�v�u�O�b�Ɓi���߂�j�v�u�O�����Ɓi������j�v�Ƃ������[����́A�ʖ�����f�������ʂ�����A�\����Ȃ��C�����ɂȂ�܂����i���o�g�҂��邠��ł����ˁc�I�j�B

MCT�̐�y������c�b�R�~�ƃt�H���[�����炢�A���{��̕\���̖L�����ƗL�p�����������锽�ʁA���m�ŋq�ϐ����������������d�v�ł���A�u���o�I�ȕ\���ɗ��肷���Ȃ����{��\���v�̕K�v�����w�т܂����B

�P���͊e���C���X�g���N�^�[���ϋɓI�ɎQ�����A�܂��x�e���ɂ͎���U�߂ɂ����ȂǁA�C��ۈ����̋Z�p�ɑ���ނ�̔M�S���ɋ����Ɗ������������A�����g���V�������_���玩���̋Z�p���������ǂ��@��ɂȂ�܂����B

�����Ĉ�ۓI�ȏo�������A������Ƃ�������𗬂ł��B�p��Ői�ތ��C�̒��ŁA���X�^�K���O��i�t�B���s�����p��j��}���[��i�}���[�V�A���p��j���A�e�������荑�̌��t���g�p�����ʂ�����A��y���^�K���O����g�p�����A�C�X�u���C�N�����Ă��܂����B��������������v�����Č��C�̍Ō�Łu�}�K���_�I�i�f���炵���ł��j�v�ƈ��A�B���˂Ȕ����̉������^�K���O��Ɉ�u��������܂ł̎��ԍ�������܂������APCG�E���͔���Ɗ��������ȃ��A�N�V�����������Ă���܂����B

���荑�̌��t���g�p���邱�Ƃ́A�P�Ɍ��t�̕ǂ��z���邾���łȂ��A����ɑ���h�ӂ◝�����������Ƃ��ł��܂��B�C�O�h���ɂ����āA�x�����̔\�͌���x���Ɩ���S�����邱�Ƃ͂������ł����A�ǍD�ȊW����z�����Ƃ���ł���A����̌o����ʂ��č��ۋƖ��̈�[���������������ł����C�����܂����B����MCT�h���Ɩ��͎n�܂�������ł����A�����̍��Ɋւ��A�x�����Ă��������ł��B

�����P���̗l�q

�e���C���X�g���N�^�[�W���ʐ^

��啪��ł̎x��

1�@�C��ۈ�����v���O����

�C��ۈ����́A�A�W�A�����̊C��ۈ��@�ւ̑��ݗ����̏����ƌ𗬂̑��i�ɂ��A�C�m�̈��S�m�ۂɌ������e���̘A�g���́A�F�����L��}�邽�߁A����27�N����C��ۈ�����Ɋւ���C�m�ے��̋�����s���u�C��ۈ�����v���O�����v�iMSP�FMaritime Safety and Security Policy Program�j���J�u���A�A�W�A�������̊C��ۈ��@�E��������Ĕ\�͌���x�����s���Ă��܂��B

���̃v���O�����ł́A���̋����ʂ��A�@���x�̎����I�E���p�I�m���A�A���ۖ@�E���ۊW�ɂ��Ă̒m���E���ጤ���A�B���́E��Ĕ\�́A�C���ۃR�~���j�P�[�V�����\�͂�L����l�ނ��琬���邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B

�{�v���O�������Ɛ��ɂ́A�C��ۈ�����̍��ۃl�b�g���[�N�m���̂��߂̎哱�I���������邱�Ƃ����҂���A���݁A��10�����i�o���O���f�V���A�C���h�l�V�A�A�����f�B�u�A�p���I�A�t�B���s���A�X�������J�A�C���h�A���{�j���A�����m���̏K���Ƌ��L�F���̌`���Ɍ������X���r�𑱂��Ă��܂��B�Ȃ��A�{�v���O�����́A�C��ۈ���w�Z�A������w�@��w�A�Ɨ��s���@�l���ۋ��͋@�\�iJICA�j�y�ѓ��{���c���A�g�E�������Ď��{���Ă��܂��B

2�@�C���ʕ���̎x��

�C��ۈ����́A�J���r�㍑�̊C���ʈ��S��}�邽�߁A��ɃA�W�A�E��m�B�̍��X��ΏۂɁA����15�N����V���K�|�[���ɂ�����JICA��O�����C�����{���Ă��܂��B���̌��C�͓��{�ƃV���K�|�[���Ƃ̐��{�ԋ���Ɋ�Â��A�C���ʂɊւ��鐢�E�I�Ȋ����{�ƃV���K�|�[���ł̎�g�Ȃǂ�Ώۍ��̐��{�@�֓��̐E���ɋ��L������̂ł��B�C��ۈ����́A���N�����C�ɍu�t��h�����Ă���A�ߘa6�N�x�܂łɁA����33������422���ɑ����C�����{���܂����B

�܂��AVTS�i�D���ʍq�T�[�r�X�j�ǐ����琬�̂��߁A����29�N����}���[�V�A�i�|�[�g�N�����j�̃}���[�V�A�^�A�ȊC���NJC���P���Z���^�[�iMATRAIN�j�ɂ����錤�C���x�����Ă���A����܂œ��EASEAN������������p���āA���C��110�������ۊ�ɍ��v����VTS�ǐ����ɔF�肳��Ă��܂��B�ߘa6�N�x����́AJICA�ۑ�ʌ��C�u�C���ʈ��S�i���۔F��VTS�ǐ����R�[�X�j�v�Ƃ��āA�I�����C���A�}���[�V�A�A�{�M�ł̌��C�����{���Ă��܂��B

JICA��O�����C�̗l�q

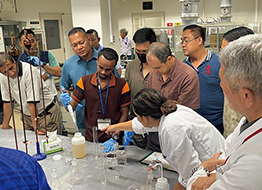

3�@�C�}�쐻����̎x��

�C��ۈ����́A�J���r�㍑�̊C�}�쐻�\�͂����コ���A���ۍq�C�̈��S�ɍv�����邽�߁A��ɃA�W�A��A�t���J�Ȃǂ̍��X��ΏۂɁA���a46�N����JICA�ۑ�ʌ��C�u���H���ʃR�[�X�v�i���F�C�}�쐻�Z�p�R�[�X�j�����{���Ă��܂��B

���̌��C�ł́A���H���ʋƖ��ɏ]�����鐅�H�Z�p�҂��䂪���Ɏ���A����܂ł�46������470�����Q�����A�e���̐��H�Ɩ�����Ŋ���l�ނ�y�o���Ă��܂����B�ߘa6�N�x�́A�J���{�W�A�A�C���h�l�V�A�A�}�_�K�X�J���A���U���r�[�N�A�t�B���s���A�x�g�i���A�V���K�|�[������9���̎Q��������܂����B

�{���C�́AJICA�����{����{�M���C�̂����A���ێ��i���擾�ł���B��̌��C�ł��B�{���C���C���������C���ɂ́A���H���ʍ���B�����i�����t�^����A�C���҂̑������e�����H���ǂ̊����Ƃ��Ċ��Ă��܂��B

���e���̋���@�ւ����{���鐅�H���ʋZ�p�җ{���R�[�X�ɑ��A���H���ʓ��̍��ۊ���߂鍑�ۈψ���iIBSC�j�ɂ��F�肳��鎑�i�ŁA����A���AB����2�ɕ������B

���ʑD�u�C�m�v�ł̏�D���K

4�@�C��ƍߎ���蕪��̎x��

�C��ۈ����́A�C������͂��ߊJ���r�㍑�̊C��ƍߎ����\�͂��������邽�߁A��Ƀ\�}���A���E�A�f���p���ݍ��Ⓦ��A�W�A������ΏۂɁA����13�N����JICA�ۑ�ʌ��C�u�C��ƍߎ����R�[�X�v�����{���Ă��܂��B

���̌��C�́A�u�C���ۉ�c�v�i����12�N4���E�����j�̒��ō��ӂ��ꂽ�u�A�W�A�C����`�������W2000�v�Ɋ�Â��s���Ă�����̂ŁA����܂ł�40����1�n��418�����䂪���Ɏ���Ă��܂��B����20�N�x�ȍ~�́A�\�}���A���ӊC��ɂ�����C�����̕K�v������A�A�W�A�����̂ق������A���A�t���J�����̊C��ۈ��@�E�������ւ����Ă��܂��B

�ߘa6�N�́A�A�W�A�E�A�t���J���̊C��ۈ��@�ւ̌���w�����N���X�����ւ����A���۔ƍ߂̎����Ɋւ���u�`�Ȃǂ��s���܂����B

�C��ۈ����������Z���^�[�ł̍̐����K

���ۋ@�ւƂ̋���

�C�Ɋւ��āA�W�e�����A�g�E�������A�e�����L����m���E�Z�\�𐢊E���ʂ̂��̂Ƃ��Ă������߁A�l�X�ȕ���̍��ۋ@�ւ����݂��܂��B�C��ۈ����ł́A���L���C��ۈ��Ɩ��œ���ꂽ�l�X�Ȓm���E�Z�\���������A���ێЉ�ɍv�����邽�߁A�����̍��ۋ@�ւ̎�g�ɐϋɓI�ɎQ�悵�Ă��܂��B

1�@���ۊC���@�ցiIMO�j�ł̎�g

IMO�́A�D���̈��S��D������̊C�m�����̖h�~���̊C�����Ɋւ��鍑�ۋ��͂𑣐i���邽�߂ɐݗ����ꂽ���A�̐��@�ւŁA����176�̍��E�n�悪���������A3�n�悪�������ƂȂ��Ă��܂��B

�C��ۈ����ł́A�q�s�̈��S�y�ёD������̉����̖h�~�E�K�����̊ϓ_����IMO�ɎQ�悵�Ă���A�ߘa6�N�ɂ�IMO�̈ψ���ł���C����S�ψ���iMSC�j���͂��߂Ƃ���l�X�ȉ�c�ɏo�Ȃ��A���ۋc�_�ɍv�����܂����B

2�@���ې��H�@�ցiIHO�j�ł̎�g

IHO�́A�����S�Ō����I�ȍq�C���������邽�߁A�C�}�Ȃǂ̐��H�}���ɌW�鍑�ۊ�̍���␅�H���ʋZ�p�̌���A�e�����H���ǂ̋��͂Ȃǂ�ړI�Ƃ��ď��a45�N�ɐݗ����ꂽ���ۋ@�ւŁA����101�����E�n�悪�������Ă��܂��B

�C��ۈ����ł́A�C�m�����IHO������c���߂Ă���A�ߘa6�N10���Ƀ��i�R�ŊJ�Â��ꂽ��8��IHO������ł́A����IHO�헪�v��⎟����d�q�C�}�̐V�K�i�ł���S-100�̓����ɂ��ċc�_�ɍv�����܂����B�܂��A�ߘa6�N5���ɂ́A���H�Ɩ��Ɋւ���Z�p�I���������c�_���鐅�H�Ɩ��E��ψ���iHSSC�j�̉�c�����߂ē��{�ŊJ�Â��AIHO�̉�c�^�c�ɂ��v�����Ă��܂��B

�܂��AIHO�́A�n��I�ȘA�g�̑��i��ۑ�̉����̂��߁A���E�̊e�n��ɒn�搅�H�ψ����ݒu���Ă��܂��B�C��ۈ����͓��A�W�A���H�ψ���iEAHC�j�ɏ��a46�N�ݗ���������������A��ݎ����ǂƂ���50�N�ȏ�ɂ킽�萅�H���ʂ�C�}�쐻�ɌW��Z�p�����q�C���S�Ɏ��g��ł��܂��B�ߘa6�N9���ɂ́AEAHC��ݎ����ǂƂ��ăJ���{�W�A��K�₵�A�����̌������Ɖ^�A�ȂƃV�n�k�[�N�r���`�p���Ђɑ��Đ��H���ʂ�C�}�Ǘ��̏d�v�����������ƂƂ��ɁA�����̐��H�Z�p�̌���ɂ��Ĉӌ��������s���܂����B

���̂ق��ɂ��AIHO�ƃ��l�X�R���{�ԊC�m�w�ψ���iIOC�j�́A���E�̊C��n�`����W��������u�C��n�`�����ψ���v�������Őݒu���Ă��܂��B�C��ۈ����ł́A�C�m��Z�p�E���ۉۊC�m�������������ψ���c���߂Ă���A�ߘa6�N�ɂ͓��{��Ă̊C��n�`��10�������F����܂����B

��8��IHO������ŕ��c���߂铡�c��V�C�m���

�J���{�W�A�Z�p�K��

���{��Ă̊C��n�`�������ۉ�c�ŏ��F

�C��͒��ږڂɂ͌����܂��A����Ɠ����悤�ɎR�i�C�R�j��J�i�C��J�j�A�~�n�i�C�~�j���̗l�X�Ȓn�`������܂��B���E�ł�18���I������{�i�I�ȊC�}�쐻���n�܂�A�C�m�������i�ނƂƂ��ɏ��X�ɊC��̒n�`�����炩�ɂȂ��Ă��܂����B

�����ŁA���E�����J�o�[����C��n�`�}���쐬���悤�Ƃ����@�^�����܂�A���ۃv���W�F�N�g�u��m���[���}�iGEBCO�FGeneral Bathymetric Charts of the Oceans�j�v���A���i�R���A���x�[��1���̂��ƂŎn�܂�A1904�N�ɑ�1�ł��������܂����BGEBCO�͌��݁A���ې��H�@�ցiIHO�j�ƃ��l�X�R���{�ԊC�m�w�ψ���iIOC�j�������ʼn^�c���Ă��܂��B

�����̊C��n�`����������悤�ɂȂ�ƁA�����C��n�`��ʁX�̖��̂ŌĂ�A�ʁX�̊C��n�`���悤�Ȗ��̂ŌĂ肷�邱�Ƃɂ��A�����������邱�Ƃ���A�C��n�`�̖����̓K�C�h���C���ɏ]���čs���A�L�����y��}���Ă����K�v������܂��B�����ŁAGEBCO�ł͍��ۓI�ɊC��n�`����W��������w�p�ψ���Ƃ��āA�u�C��n�`�����ψ���iSCUFN�FSub-Committee on Undersea Feature Names�j�v��ݒu���Ă��܂��BSCUFN��IHO�AIOC����I�o���ꂽ12���̐��Ƃō\������Ă���A�C��n�`���̕t�^�̃K�C�h���C���Ɋ�Â��A���ݍ��̗̊C�O�̊C��n�`�ɂ��āA�l��@�֓������Ă��ꂽ���̂̐R���E���F���s�����ƂŁA�C��n�`���̍��ەW������}���Ă��܂��BSCUFN�ɂ����ĐR���E���F���ꂽ�C��n�`���́A�uIHO/IOC�C��n�`���W�v�ihttps://www.gebco.net/data_and_products/undersea_feature_names/�j�ɓo�^����A���J����邱�ƂŁA���ۓI�ɔF�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B

�C��ۈ����́A�w���o���ҁi�C��n�`�̖��̂Ɋւ�����Ɓj�y�ъW�@�ւ�������������ł̊C��n�`���̖�����SCUFN�ւ̒�Ă��s���Ă��܂��B

���݁A�uIHO/IOC�C��n�`���W�v�ɂ́A��5000�̊C��n�`�����o�^����Ă��܂����A���̂���600�ȏ�́A���{����Ă��ď��F���ꂽ���̂ł��B�܂��A�ߘa5�N�ɂ͏����וF�C��ۈ����C�m��Z�p�E���ۉۊC�m�����������c���ɑI�o����܂����B���̂悤�ɁA���{�͐��E�L���̊C��n�`�����F���Ƃ���GEBCO�̎�g�ɍv�����Ă��܂��B

�ߘa6�N6���A��37��SCUFN��c�iSCUFN37�j���ϏB���i�؍��j�ɂ����ĊJ�Â���܂����B�e�������Ă��ꂽ�C��n�`����140�����R������A������110�������F���ꂽ�ق��A�C��n�`���R���ɌW��Z�p�I�Ȍ�����֘A�@�ւ���̊������s���܂����B���{����Ă���10���i�ɓ��E���}���ʒ����j���R������A�S�ď��F����܂����B

������{����Ă����C��n�`�́A���̕t�߂ɍ]�ˎ���̌����Ɉ���Ŗ������ꂽ�C�R���������݂��邱�Ƃ���A���l�ɍ]�ˎ���̌����ɗR������C��n�`����t�^���Ă��܂��B�܂��A���C�R�́A�L�l���������D�u����2000�v��p���Ĉɓ��E���}���C��̊C��ΎR�������ŏ���������g�����҂ŁA����g���t��n���C���ӂȂǁA�l�X�ȊC��ɂ�������q�������s������ ����Y���Ɉ���Ŗ�������܂����B

�����̊C��n�`���́A�uIHO/IOC�C��n�`���W�v�Ɍf�ڂ���邱�ƂŐ��E���Ɏ��m����A����A�n�}�E�C�}��_���Ɏg���邱�ƂɂȂ�܂��B�C��ۈ����ł́A���������C�m�����ɂ���Ĕ��������C��n�`�ɓK�ɖ��̂�t�^���ASCUFN�ւ̓o�^��ʂ��č��ۓI�ȕ��y�ɓw�߂Ă����܂��B

��37��SCUFN��c�̗l�q

�ߘa6�N�ɏ��F���ꂽ�C��n�`���i10���j

3�@���ۍq�H�W���@�ցiIALA�j�ł̎�g

IALA�́A�q�H�W���̉��P�A�D����ʂ̈��S����}�邱�Ƃ�ړI�ɁA���a32�N�ɍ��ۓI�Ȕ�c���c�̂ł��鍑�ۍq�H�W������Ƃ��Đݗ�����܂����B�ߘa6�N8���̍��ۍq�H�W���@�֏��̔����ɂ�荑�ۋ@�ււƈڍs���A�ߘa7�N2������38�������������Ă��܂��B���{�͏��a34�N�ɉ����A���a50�N����͗����߂Ă���A�ߘa7�N�ɊJ�Â��ꂽ���ۋ@�։��㏉�ƂȂ��1��̑I���ɂ����Ă�25�̗������̓��̈�ɑI�o����܂����B

���ۋ@�։���̑�1����ł́AIALA�̏�Z�p�ψ���̈�ł���f�W�^���Z�p�iDTEC�j�ψ���i�ߘa5�N��ENAV�ψ������́j�c���Ɍ�ʕ����ۍ��ہE�Z�p�J������劯���C������܂����B����͍q�s��������ɂ����鍑�ۊ����ɑ���C��ۈ����̎�g�y�ѓ��ψ���c���Ƃ��Ă̂���܂ł̎��т��]�����ꂽ���̂ł��B

���ۍq�H�W���@�֏��̔���

�`���E�̍q�H�W���̔��W�̂��߂Ɂ`

�ߘa6�N5��24���A���ۍq�H�W���@�֏��̔�y����30�����ɓ��B���܂����B���̌㓯���Œ�߂�ꂽ�����ł���90�����o��8��22���ɓ���������A���ۍq�H�W���@�ցiIALA�j���a�����܂����B

IALA�́A�D�������D�̈ʒu���m�F���A�q�s��̊댯�ƂȂ��Q����c�����A���S�Ȑi�H�����߂̎w�W�ƂȂ�A�����u�C�Ȃǂ̍q�H�W���Ɋւ��鍑�ۓI��̍����Z�p�I�ȏ��������s�����߁A���a32�N�A�t�����X�����@��̔�c���c�̂ł��鍑�ۍq�H�W������iIALA�j�Ƃ��Đݗ�����܂����B���ۋ@�ււ̈ڍs�́A�g�D�̐��̋�������ʂ��āA�q�H�W���Ɋւ��鍑�ۋ��͂�����w�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��BIALA�͗ߘa2�N�ɍ��ۍq�H�W���@�֏��Ă��̑����A�䂪���͗ߘa3�N�ɂ����������܂����BIALA�����ۋ@�ւֈڍs���邱�Ƃɂ���āA���̋@�ւō쐬���ꂽ���ۓI����́A���������{���F�߂����̂ƂȂ�A���ۓI��Ƃ��Ă���w�����������܂邱�Ƃ����҂���܂��B

�C��ۈ����́A���a34�N�ɍ��Ɖ���Ƃ���IALA�ɉ������Ĉȍ~�AIALA�ɂ����Ď哱�I�Ȗ�����S���Ă���A���a50�N�ɏ��߂ė����ɑI�o����Ă���́A�ߘa6�N�̍��ۋ@�։��܂�12���A���ŗ����߂�ȂǁA�e�����炻�̊����������]������Ă��܂��B

�����̈���������ƁA�C��ɐݒu�����q�H�W���̈Ӗ��E�l�����̓����19���I����̉ۑ�ł��������A���a55�N�ɓ����ŊJ�Â���IALA��ɂ����āA�����q�H�W���̈Ӗ��E�l�����ꂷ�鍑�ۓI��ł���uIALA�C�㕂�W���v���Ƃ�܂Ƃ߂�ȂǁA���̍���ɑ傫���v�����܂����B�ߔN�ł́A����28�N�����݈ψ���̂ЂƂł���A������̓d�q�q�s�V�X�e������������ψ���̋c������ʕ��E�������߂Ă���ق��A�C��ɂ�����f�[�^�ʐM�̕��@�Ƃ��ĊJ�����i�ށA����܂ł̑D���Ԃ̒ʐM�ɉ����ĉq���ʐM�Ȃǂ������ꂽ�V���ȊC��f�W�^���ʐM�����̋Z�p�J���𗦐悵�Đi�߁A�֘A���郏�[�N�V���b�v����Â��铙�q�H�W������ɂ����鍑�ۓI�ȃ��[�����ɂ����Ď哱�I�Ȗ�����S���Ă��܂��B����ɁA�ߘa5�N11���ɂ́A�����ɂ����āA���ۍq�H�W���@�֏��Ɋ�Â��@�ւ̉^�c�Ɋւ��郋�[���Ă��쐬�������C��ۈ�����Â̂��ƊJ�Â��܂����B

�����āA�ߘa7�N2���A���ۋ@�։��㏉�ƂȂ��1��V���K�|�[���ŊJ�Â���A�䂪���͑I���ɂ��25�̗������̂����̈�ɑI�o����܂����B���̑���ň�ʋK���������F���ꂽ���Ƃɂ��A���ۋ@�ւƂ��Ă̊������{�i�I�Ɏn�܂�܂����B

�C��ۈ����́A���ۋ@�ւֈڍs������������A�q�H�W������ɂ����铯�@�ւł̊����ɉ��������Ƌ������ĐϋɓI�ɍv������ƂƂ��ɁA���ۓI�ȃ��[���Â��蓙�ɗ��悵�Ď��g��ł����܂��B

����̗l�q

�������I�o��

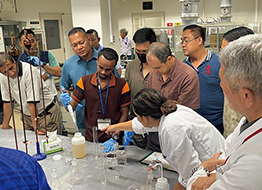

4�@���A�E�ƍߎ������iUNODC�j�Ƃ̘A�g

UNODC�iUnited Nations Office on Drugs and Crime�j�́A�A�ƍ߁A���ۃe���̖��ɑΏ����邱�Ƃ�ړI�ɁA����9�N�ɐݗ����ꂽ���A�̋@�ւł��BUNODC�̎�g�̂����A�C��ƍߑ�ɓ����������̂��O���[�o���C��ƍ߃v���O�����iGMCP�j�ł��BGMCP�́A�C���h�����m�n�擙�ɂ����āA�C�m�c���iMDA�j�\�͋����Ɋւ���Z�p�x��������Ă��܂��B����́A�䂪�����f����u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�iFOIP�j�v�̎����ɂ���������̂ł��B

�C��ۈ����́AGMCP������Z�p�x����1�ł���MDA���C�ɁA�ߘa4�N����E�����u�t�Ƃ��Ĕh�����Ă��܂��B

�ߘa6�N�x�̓^�C�A�p���I�̊C��@���s�@�ւɑ��ĊC��ۈ�����MDA�Ɋւ����g��������������C�����{���܂����B�܂��A5���ɂ̓}���[�V�A�ɂē���A�W�A�e���̊C��ۈ��@�ւƉF���@�֑Ώۂ�MDA�ɌW�郏�[�N�V���b�v���J�Â���A�C��ۈ�����JAXA��MDA�Ɋւ����g�ɂ��Đ������܂����B

�ߘa7�N2���ɂ͊C��ۈ����q��@���}���[�V�A�ɔh�����A�}���[�V�A�A�t�B���s���A�C���h�l�V�A�̊C��ۈ��@�E���ɑ��āA���C�t���C�g���܂�MDA���C�����{���܂����B

MDA���[�N�V���b�v�̗l�q

MDA���C�t���C�g

���A�@�֎�Â̊C�m�����[�N�V���b�v�ŕ��͕��@���Љ�

�C��ۈ����������Z���^�[�́A�C��ۈ��Ɩ��Ŏg�p����@��̎���������C��ƍ߂̑{���̂��߂̊Ӓ蕪�͂̂ق��ɂ��l�X�Ȏ�g���s���Ă��܂��B���̈�����ۋ��͂ł��B

UNODC�̎�g�̈�ł���O���[�o���C��ƍ߃v���O�����iGMPC�j�ł́A��������C��ƍ߂ւ̑Ώ������łȂ��A���ۓI�ȊC�m�������������ꍇ�̎i�@�葱���Ɋւ���@�I�x����P���ɂ����肵�Ă��܂��B2020�N7���Ƀ��[���V���X���Ŕ��������ݕ��D���ʎ��̂�2021�N5���ɃX�������J���Ŕ��������R���e�i�D�̉ЁE���v���̂ɂ��[���ȊC�m�����������������Ƃ͋L���ɐV�����Ƃ���ł��B

2024�N�A�C��ۈ����̓X�������J�y�у}�_�K�X�J���̌��nUNODC����������Â���u�C�m�����[�N�V���b�v�v�ɊC��ۈ����������Z���^�[�̎�����������h�����A�C��ɗ��ꂽ�����̊Ӓ�E���͕��@�ɂ��ču�`���s���܂����B

�l�����C�Ɉ͂܂ꂽ�䂪���ɂƂ��āA���E���̉��ݍ��⍑�ۋ@�ւƂ̘A�g�E���͂�}�邱�Ƃ͂����ւ�d�v�ł��B

�n���K�͂ł̊C�m���ۑS���i�ق̉ۑ�ł��钆�A�C�m��������i�@�̖ʂ��琄�i����UNODC�̎�g�ɎQ�悵�A����܂ŊC��ۈ����������Z���^�[���|���Ă����m�E�n�E�����L���邱�Ƃʼn��ݍ��̑Ώ��\�͂̌���Ɏ����邱�Ƃ��ł��܂��B�C��ۈ����ł́A���������A���ۘA�g�E���͂𐄐i���Ă����܂��B

5�@�A�W�A�C�����n�拦�͋���E��L�Z���^�[�iReCAAP�|ISC�j�ł̎�g

�A�W�A�C�����n�拦�͋���iReCAAP�j�Ƃ́A�䂪���̎哱�Œ������ꂽ�A�W�A�̊C���E�C�㕐���������ɗL���ɑΏ����邽�߂̒n�拦�͂𑣐i���邽�߂̋���ł���A����16�N11���ɍ̑��A����18�N9���ɔ�������܂����B�i2024�N���݂̋�����F21�����j

���̋���Ɋ�Â��A��L�A���͑̐��\�z�̂��߁A����18�N11���A�V���K�|�[���ɏ�L�Z���^�[�iISC�j���ݗ�����܂����B�ݗ��ȗ��A�C��ۈ����́A����ISC�E��1����h�����A�C�����̎��W�E���́E���L�y�і@���s�\�͌���x����ϋɓI�ɐ��i���Ă��܂��B

�ߘa6�N10���ɂ́A���̊C�����S���g�D���������o�Ȃ����c�uCapacity Building Executive Programme�iCBEP�j�v�i�����ŊJ�Áj��ReCAAP-ISC�E�O���ȂƂƂ��ɊJ�Â���ȂǁA�A�W�A�n��ɂ�����C����ɌW��e���g�𐄐i���Ă��܂��B

CBEP�̗l�q

�C��ۈ����̊C����

����A�W�A���ӊC�擙�ւ̏����D�h��

������A�W�A���ӊC��ɂ�����C�����̔�����

����A�W�A���ӊC��ł́A����10�N��O���ɂ͊C�����̔���������150���ȏ�ƂȂ��Ă���A���ɊC���ʂ̗v�Ղł���}���b�J�E�V���K�|�[���C���ɂ����ẮA����11�N�́u�A�����h���E���C���{�[�v�������╽��17�N�́u��ʓV�v���������͂��߁A���{�W�D�����܂ޑ����̑D�����C�����̔�Q�ɑ����܂����B���{�W�D�����܂ޑ����̑D�����q�s����}���b�J�E�V���K�|�[���C���y�ѓ���A�W�A���ӊC��̈��S�m�ۂƎ����ێ��́A�A�o���̑������C��A���ɗ���䂪���ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�ł��B

�������D�𓌓�A�W�A���ӊC�擙�֔h���@�\����܂łɔh��50��\

����12�N4���A�����ŊJ�Â��ꂽ�u�C���ۉ�c�v�ɂ����āu�A�W�A�C����`�������W2000�v���̑�����܂����B���̉�c�ɂ����āA�C��ۈ������e���C��x���@�ւɒ�Ă����ӂ��ꂽ�����̈�ɁA�u�����D�̑��ݖK��y�јA�g�P���̎��{�v������܂��B�����������邽�߁A�C��ۈ����́A����12�N11���ɏ��߂ăC���h�ƃ}���[�V�A�֏����D��h�����܂����B

��1��ڂ̔h���ȍ~�A���݂Ɏ���܂œ���A�W�A���ӏ������ɏ����D��h�����Ă���A�ߘa7�N1���ɂ́A�ʎZ50��ڂ̔h���D�ƂȂ鏄���D�u�����v���C���h�l�V�A�ɔh�����܂����B

�h�����ꂽ�����D�́A���C��̂��傤���̂ق��A�K�⍑�̊C��ۈ��@�ւƂ̈ӌ�������A�g�P�������{���Ă��܂��B�܂��A�h�����ɍ��y��ʏȊC���ǂƂƂ��ɁA�C����̂��߂̊����A�g�P�������{���Ă��܂��B

�C�O�ɂ����鏄���D�̓��`���}

�����A�g�P��

�u�����D�����v�o�`���i�h��50��ځj

�\�}���A���ӊC��ւ̑{�����̔h��

���\�}���A���ӊC��ɂ�����C�����̔�����

����20�N���ɋ}�������\�}���A���E�A�f���p�y�т��̎��ӂ̊C�����̔��������́A����23�N�ɂ�237���ƂȂ�A�S���E�̔��������̔����ȏ���߂�Ɏ���A�D���q�s�̈��S�ɑ��鋺�ЂƂ��đ傫�ȍ��ۓI�S���W�߂܂����B

���C��ۈ������\�}���A���ӊC��֔h���@�\����܂łɔh��50��\

����21�N3���A�\�}���A���ӊC��ŊC���ɂ�鏤�D�ւ̏P�����p�����Ă��邱�Ƃ��A�C��x���s�������߂���A��q�͂��\�}���A���E�A�f���p�֔h������܂����B�h�����ꂽ��q�͂ɂ́A�C���s�ׂ��������ꍇ�̑ߕ߁E��蒲�ׂƂ������i�@�x�@�������s�����߁A�C��ۈ���8�����\�}���A���ӊC��h���{�����Ƃ��ē��悵�܂����B�ߘa7�N2���ɂ́A�ʎZ50��ڂƂȂ�\�}���A���ӊC��h���{����������̍����ۂ���o�`������q�͂ɓ��悵�܂����B��q�͂ɓ��悵���C��ۈ����́A���q���ƂƂ��ɊC���s�ׂ̊Ď��A�����W���ɏ]�����Ă��܂��B

�Ȃ��A����21�N7���́u�C���s�ׂ̏����y�ъC���s�ׂւ̑Ώ��Ɋւ���@���v�i�ȉ��A�u�C���Ώ��@�v�Ƃ����B�j�{�s��́A���@�Ɋ�Â���q�͂��h������Ă��܂��B

���C���Ώ��@�Ɋ�Â��ߕ߂����C��4������{�ֈڑ��`���v

����23�N3��5���A���{�W�D���ł���I�C���^���J�[�u�O�A�i�o���v�����A���r�A�C�i�I�}�[�����j�̌��C����q�s����4���̃\�}���A�l�C���ɏP������鎖�Ă��������܂����B�C��4���͕ČR�ɍS������A�u�O�A�i�o���v����g���͑D���̑ޔ����i�V�^�f���j�ɔ��Ă������ߑS�������ł����B

���̎����ł́A���{���j�ɏ]���A��q�͂ɓ��悵�Ă���C��ۈ���8�����A�ČR����C��4�����������A��q�͏�őߕ߂��܂����B���̌�A�C��ۈ����̍q��@�ɂ�肱���C��4������{�܂Ō쑗���A3��13���ɁA�����C��ۈ����������n�����@���ɑ��v���܂����B�{���́A����21�N7���̊C���Ώ��@�̎{�s�ȗ��A���@�ᔽ�őߕ߂������߂Ă̎����ƂȂ�܂����B

�C��ۈ����ł́A�C���s�ׂ��������ꍇ�̎i�@�x�@�����ɔ����A����I�ɁA�W�u�`���x�����Ƃ̍����P����q��@�̔h���ɂ��ߕ߂�����^�҂̌쑗�P�������{���Ă��܂��B

�C���ɏP�����ꂽ�u�O�A�i�o���v��

�C���쑗�P��

���C���Ώ��@�̐���

����21�N6���A�C���Ώ��@������Ő������A�C����C���D���̍��Ђ��ǂ̍��ł����Ă��A�S�Ă̊C���s�ׂ��䂪���̔ƍ߂Ƃ��ď�������ȂǁA�C���s�ׂɓK�ɑΏ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

���C�������C��ɂ�������{�D���̌x���Ɋւ�����ʑ[�u�@�̐���

����25�N11���ɂ́u�C�������C��ɂ�������{�D���̌x���Ɋւ�����ʑ[�u�@�v������Ő������A�C���s�ׂ��������Ă���C����q�s����D���ɏ��e�������������ԕ����x��������D�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�܂Ƃ�

�C��ۈ����ł́A����12�N���瓌��A�W�A���ӊC�擙�ɏ����D��h���A����21�N����\�}���A���E�A�f���p�ɊC���Ώ������Ƃ��Ĕh�������C�㎩�q���̌�q�͂Ɏi�@�x�@�����ɔ����ĊC��ۈ�����h�����Ă���A�ߘa7�N�Ƃ���50��ڂƂ����傫�Ȑߖڂ��}���܂����B�C������J�n���Ĉȍ~�A�V���ɐݗ����ꂽ�e���C��ۈ��@�֓��Ƃ̘A�g�ɂ��A�C���̔����������s�[�N���Ɣ�ׂČ�������ȂǁA�D����ʂ̈��S�m�ۂɍv�����Ă��܂����B

��������������A�W���E�W�@�ւƘA�g���A����A�W�A���ӊC��y�у\�}���A���E�A�f���p�ɂ�����C�����I�m�Ɏ��{���Ă����܂��B

|

![���Ĕ��]�](images/029-01.jpg)

![������]��i2024�N9���j](images/029-06.jpg)