海上保安庁には、船舶での海上勤務や本庁・管区本部といった陸上勤務だけではなく、大使館や国際機関など、世界を舞台にして活躍する海上保安官がいます。今回は、世界で活躍する海上保安官の業務を紹介します。

IHO事務局 スペシャルプロジェクトオフィサー 住吉 昌直

|

|

国際水路機関(IHO)事務局は、碧い地中海を臨み豪華ヨットも並ぶモナコ公国にあります。職員23名程の小さな組織ですが、欧米・アジア・南米といった国際色豊かな職員が働いています(職場は英語です)。IHOでは、安全で効率的な航海の実現のため、海図や海洋情報に関する技術基準を国際的に定め、各国水路当局の協調を支えています。私の主な担当は、加盟国(100か国)等の基礎情報を取り扱う事務局内のデータベースの維持管理、世界の電子海図の図郭等の地理空間情報の配信、国際的な海図作製者育成プロジェクトの支援です。普段は、モナコのお隣の南仏ニースで生活し、電車通勤しています。フランス語圏での生活は、安全で整っている日本とは異なり常にどこかしら緊張感を伴いますが、ライフワークバランスを徹底する職場風土にも助けられ、日々を過ごせています。科学技術の力を活かして、専門家の職員とともに国際貢献できることに魅力を感じ、仕事に取り組んでいます。

在インド日本大使館 二等書記官 佐々木 慧

|

|

ナマステ(こんにちは)、私は在インド日本大使館で勤務しています。日本から遠く離れたこのインドの地でも、海では日本と深く繋がっています。インド洋周辺にも日本関係船舶が多数通航しており、この地域の海の安全を守るインドとの連携・協力は、日本にとって非常に重要なものであり、私は海上保安庁からの出向者として、インドとインド洋周辺国の外交関係や日本とインド沿岸警備隊との連携・協力を担当しています。インドは、人口も多く、熱気にあふれた国であり、文化的な違いもありますが、共感できる部分も多く、海外の仲間と仕事をしながら、日々相互理解が深まっていることを実感しています。一国では対処できない複雑な海洋問題も、海外の仲間と知恵を絞って対処することが重要です。インドの地でも海上保安官として、平和で美しく豊かな海を守っていきます。

ReCAAP-ISC事務局長補/在シンガポール日本大使館 一等書記官 小西 玄悟

|

|

シンガポールに設立されているアジア海賊対策地域協力協定・情報共有センター事務局 (ReCAAP-ISC) という国際機関に事務局長補として出向し、協定締約国の海賊・武装強盗事案への対応能力向上支援を担当しています。各締約国でワークショップや会議を開催し、各国の取組の共有や協力関係の強化を図ることで、締約国の海上保安機関等の能力向上に努めています。

ReCAAP-ISCの職員はアジア各国の沿岸警備隊や海軍から派遣されており、日本人職員は私一人です。事務局内や各国のカウンターパートと業務を進める中で、語学や文化の違い、仕事の進め方のギャップなど、これまで経験したことない多くの困難に直面しましたが、アジアの海の安全を守るという使命感に背中を押され、それら一つ一つを乗り越えるたびに、異国の地で自分自身の成長を実感しています。日本を代表して、各国の仲間と切磋琢磨しながら働く環境はチャレンジングですが、非常にやりがいのある仕事です。

在インドネシア大使館 一等書記官 松下 達也

|

|

私はインドネシアの首都ジャカルタにある日本大使館において勤務しています。日本とインドネシアは多数の島から成る海洋大国として共通点を多く抱えており、海を取り巻く問題や解決策を共有することがお互いにとってとても大切です。そのため、私は、日々、インドネシアの海上保安機関と会議や訓練の調整、情報交換などの業務を行っています。昔から、海外旅行が好きでプライベートや仕事で数十カ国を訪れてきました。しかしながら、英語能力や経験のなさから恥ずかしい思いも多く経験してきました。そこで、今まで以上に自分の人生の幅を広げたいと思い海外勤務を希望しました。まだまだ毎日冷や汗をかきながら失敗を繰り返しては反省をする毎日です。それでも、外国の仲間たちと一緒にプロジェクトを完遂したり、夜遅くまで語りあったりする時は、今までにない充実感に満たされ、海外勤務の醍醐味を味わっています。

フィリピン沿岸警備隊派遣 JICA長期専門家 小野寺 寛晃

|

|

2022年5月下旬から、JICA長期専門家としてフィリピン沿岸警備隊(PCG)に派遣され、日本が供与した 巡視船の運用・整備能力向上を中心に、PCGの海上法執行能力向上を支援しています。近年は、米国を含む多国間の訓練や支援活動も増加し、国際的な連携の重要性を実感しています。

私は2016年に海上保安政策プログラム(MSP)を修了し、PCG内には同期2名を含む多くのMSP修了生が主要ポストで活躍しています。このネットワークは非常に心強く、多くの場面で助けとなっています。また、PCGには20年以上にわたりJICA長期専門家(海上保安庁職員)が派遣されており、歴代専門家が築き上げてきた信頼関係のおかげで、PCG職員は非常に親しみを持って接してくれます。

PCGは職員数約3万5000名と、海上保安庁を大きく上回る規模に成長しましたが、船艇や航空機、職員の研修・教育体制、資機材が依然として不足しており、引き続き他国からの支援が求められます。一方で、幹部職員は、国際会議への参加や海外留学、国内進学により、国際的に通用する高い能力を持つ人材が目立ちます。彼らとの議論や意見交換は、自身の成長にも繋がっています。

フィリピンでの勤務は不便さもありますが、異文化に触れることで視野を広げ、PCG職員との交流を通じて自身の人間力を磨く貴重な機会だと感じています。

在サンフランシスコ日本総領事館 領事 檀原 裕

|

|

私は現在、サンフランシスコ総領事館に勤務し、日々、米国沿岸警備隊とインド太平洋地域における各種訓練や連携の企画・調整・交渉を担当しています。日本の安全保障を巡る情勢が一層厳しさを増す中、アメリカとの協力は、地域の安定にとって極めて重要です。その中で、米国沿岸警備隊の方々と日々議論を重ね、またプライベートでの交流を通じて、互いの信頼関係を築き上げています。互いの国の利益を尊重しつつ、共通のビジョンを共有し、法に基づいた自由で開かれた海の維持という共通の目標に向けて、連携を深めていくことに大きなやりがいを感じています。

さらに、家族にとっても、アメリカで過ごす数年間は、多様な価値観や文化に触れる貴重な機会となり、かけがえのない経験となっています。

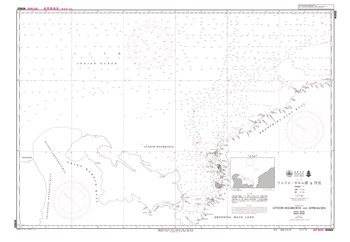

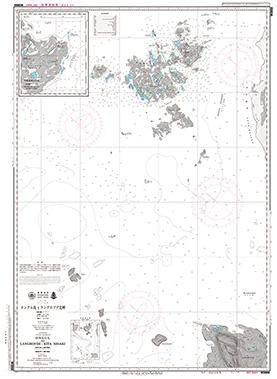

南極地域観測は、関係各省庁が連携して研究観測や昭和基地の維持運営などを分担して進めている国家事業です。海上保安庁は、我が国が南極観測船「宗谷」により最初に南極地域観測を開始した昭和31年から参加しており、近年は、南極地域における船舶の航行安全の確保、地球科学の基盤情報の収集などを目的とした海底地形調査や潮汐観測を担当し、南極地域観測事業の一翼を担っています。

また、国際水路機関(IHO)南極地域水路委員会の枠組みの下、各加盟国が南極地域の海図を分担して刊行しており、日本(海上保安庁)は昭和基地周辺の海図を刊行しています。南極観測船「しらせ」に装備されたマルチビーム音響測深機によって取得した精密な海底地形データにより、南極地域における海図の整備を進めています。潮汐観測は、昭和46年から昭和基地のある東オングル島の西側の小さな湾、西の浦で行っており、現在も常時観測を続けています。潮汐データは、測量や海図の作成に使用されるほか、世界各地の潮汐データと組み合わせることで地球全体の海面の長期的な変動の監視等、地球科学の基礎的な資料としても活用されます。験潮のための建屋は、南極観測ごく初期からの施設でしたが、老朽化や破損が進んだため、令和5年度、新たな建屋を設置しました。

南極地域観測に従事する海上保安官は、南極地域観測隊の夏隊員として、毎年11月に日本を発ち、12月中に昭和基地に到着、観測等の基地での活動を行い、翌年2月頃昭和基地を離れ、春頃日本に帰国します。現在の厳しい状況においても、これまでの南極観測隊員が積み重ねてきた活動を未来につなげるため、海上保安庁で培った海洋調査のノウハウを生かし、南極地域観測に貢献しています。

「しらせ」による海底地形調査

「しらせ」甲板で実施する投下式塩分・水温・深度観測

昭和基地付近で潮汐観測を行う

|

| リュツォ・ホルム湾にて |

|

| ラングホブデにて |

海洋情報部沿岸調査課 沿岸調査官(第65次南極観測隊)

井川 隼

南極地域観測隊の一員として約4か月間、南極観測船「しらせ」乗船中は海底地形調査を、昭和基地では潮汐観測を担当してきました。日本の海洋とは異なる南極という厳しい自然環境の中での観測は、限られた日数の中で海上保安庁が担当しているミッションを遂行することの難しさや楽しさ、やりがいを感じることができました。また、南極観測で得られた経験や知識をこれからの海洋情報業務に活かしていきたいです。

海上保安庁の教育機関である海上保安大学校では、練習船による遠洋航海実習を毎年行っています。

令和6年度の遠洋航海実習では、令和6年4月22日から同年7月25日にかけて、サンフランシスコ、ホノルル、グアム、パラオ、シンガポールを巡る、航海日数95日間、総航程約19,200海里(約35,600km)に及ぶ国際航海を実施しました。

遠洋航海実習では、太平洋やインド洋などの大洋航海を通じて、船舶運航に関する技術を習得するほか、各種訓練を通じて、精神力、実践力及び統率力を身に付けます。

加えて、海外の文化や生活に直接触れることによって見聞を広め、また、現地の外国海上保安機関や市民との国際交流を通じて国際感覚も養います。

また、各寄港地においては、現地海上保安機関等の施設見学、現地大使館職員等からの業務講話、職員交流、関係者を招いた船上レセプションを開催するほか、現地海上保安機関との合同訓練を実施します。

施設見学や業務講話では、日本では見聞きすることのできない諸外国の海上保安機関や現地のことを知ることができます。船上レセプションや職員交流では、現地の人々との対話を通じて、さらに見聞を広げることができます。中には英語が苦手な実習生もいますが、現地の人々とのコミュニケーションに積極的に挑戦し、これを自信に繋げていきます。

また、寄港中は休日も設けられており、外出をすることができます。実習生は、各寄港地で観光を楽しむほか、サンフランシスコではメジャーリーグ観戦、パラオではマリンアクティビティなど、貴重な海外での経験を、思い思いの形で満喫しています。

令和7年度からの遠洋航海実習は、令和6年7月に就役した練習船「いつくしま」が、これまで練習船「こじま」が築いてきた伝統を引き継ぎ、世界遺産である「厳島」に由来する船名のとおり、国内外で愛される練習船として活躍し、実習生が国民の安全・安心を守る海上保安官として巣立っていけるよう教育訓練をしていきます。

※海上保安庁公式X、Instagramでも、遠洋航海の様子をご覧いただけます

訓練の様子(搭載艇揚降操船)

太陽の高度観測

米国沿岸警備隊巡視船の見学

米国沿岸警備隊との合同訓練

船上レセプションを通じた現地交流

一般公開を通じた現地交流

船上レセプションの様子

メジャーリーグ観戦を楽しむ実習生

えひめ丸慰霊碑訪問・献花

現地での入港歓迎式典の様子