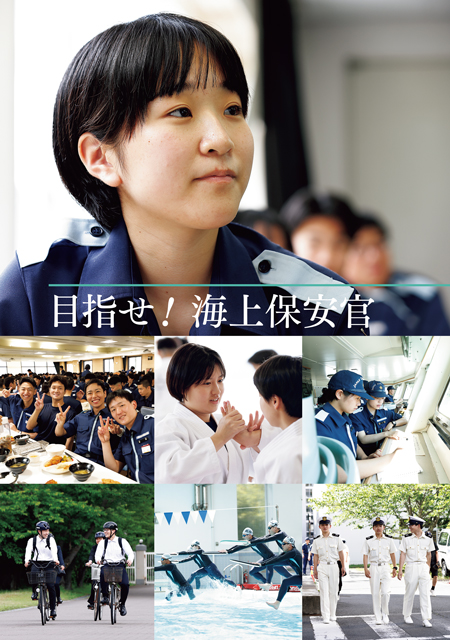

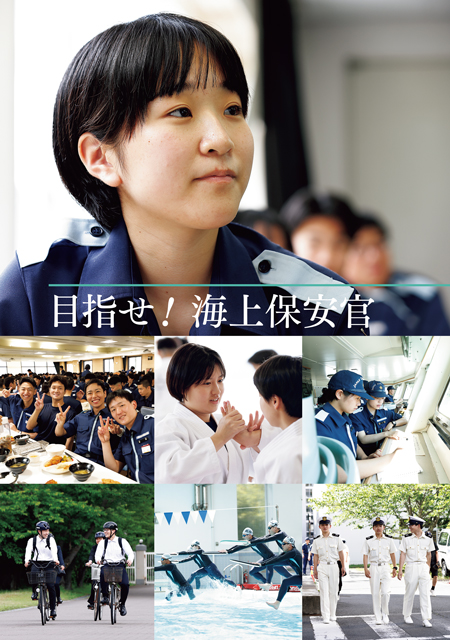

海上保安大学校、海上保安学校という選択肢があります。

海上保安官には、巡視船艇での勤務などの海上勤務だけでなく、本庁や管区本部などでの陸上勤務や海外での勤務など、さまざまな活躍の場があります。このような舞台で活躍する海上保安官には、幅広い知識や技能だけでなく、特殊な業務を行うための専門的な能力も求められるため、海上保安官を養成するための教育機関である海上保安大学校や海上保安学校での学びが必要です。どちらも、学校という名前がついていますが、入学と同時に国家公務員としての身分が与えられます。そのため、海上保安大学校(本科)と海上保安学校では毎月約20万円、海上保安大学校(初任科)では毎月約22万円の給与が支給されます。両校ともに全寮制で、規律ある団体生活を送ります。学生は、この団体生活を通じて、正義仁愛の精神、リーダーシップ・チームワークの体得や気力・体力の錬成を図ります。

海上保安大学校では6月頃と8月頃の年2回、海上保安学校では7月頃の年1回開催しています。

月に複数回開催しており、現職の海上保安官のリアルな声が聞けます。また、各地で開催される就職・進学説明会などに参加させていただくこともあります。詳細は海上保安庁採用サイトにてご確認ください。

海上保安大学校(本科):〈受験資格:高校卒業後2年未満まで〉

海上保安大学校(初任科):〈受験資格:大学卒業後30歳未満まで〉

教育期間:4年9か月(本科)、2年9か月(初任科)

海上保安庁の幹部職員に必要な知識や技能を教授し、心身の錬成を図るとともに、海洋政策に関する調査研究を目的とした、広島県呉市にある教育機関です。

卒業後はまず巡視船の初級幹部職員として配属され、海上における治安の確保、海難救助、海洋環境の保全、海上交通の安全の確保などの業務に従事します。その後、本庁、管区本部などの陸上勤務となり、海上保安行政の企画・立案、各省庁などとの協議・調整などを担い、海上勤務、陸上勤務を交互に経験しながら、様々なキャリアを積み幹部職員となります。また、希望と適性により、航空機のパイロット、特殊救難隊、潜水士、国際捜査官などの分野に進むほか、大使館・国際機関などに出向する機会もあり、海上保安業務の多方面で活躍することができます。

初級幹部職員として、日本全国の巡視船などに配属され、海上における治安の確保、海難救助、海洋環境の保全、海上交通の安全の確保などの業務に従事します。その後、本庁や管区海上保安部、巡視船などに勤務しつつ、幹部職員としての経験を積んでいくことになります。

現場経験を経て選抜試験に合格した者の課程です。初級幹部として必要となる学術や技能を身につけます。

本科卒業・初任科等修了後、練習船「いつくしま」で諸外国をめぐる遠洋航海実習を行い、海外寄港地での関係機関の見学や市民との国際交流により見聞を広め、国際感覚を養います。

専攻科修了後、実用英語能力、国際関係知識などの国際業務対応能力、初級幹部職員として必要な実務能力を習得します。

海上保安学校:〈受験資格:高校卒業後12年未満まで〉

教育期間:1年~2年

海上保安業務に必要な知識と技能の習得、心身の錬成を行い、現場業務に即応できる海上保安官の育成を目的とした、京都府舞鶴市にある教育機関です。

警備救難業務、総務業務、経理補給業務、海上交通業務

勤務場所…巡視船艇、陸上部署、航空機など

巡視船艇に乗り組み、船舶の運航(航海コース)、機関の運転整備(機関コース)、通信機器の運用・保守(通信コース)、調理および一般事務など(主計コース)、航空基地やヘリコプター搭載型巡視船での航空機の整備(航空整備コース)などの業務を担い、領海警備、海難救助、海上犯罪の取締り、海上交通の安全確保、海上災害および海洋汚染防止などの業務にあたります。

管区内転勤

※航空整備コースは全国転勤

警備救難業務

勤務場所…航空基地、ヘリコプター搭載型巡視船など

飛行機要員(北九州航空研修センター)とヘリコプター要員(海上保安学校宮城分校)に分かれて、航空機操縦要員として必要な知識・技能を習得するための研修を受けた後、航空基地などに配属され、航空機による海上犯罪の取締りや海難救助などに従事します。

海上交通業務

勤務場所…海上交通センター、巡視船艇、陸上部署など

全国に7つある海上交通センターのいずれかに勤務し、航行船舶の動静を把握、船舶の安全な航行に必要な情報提供などの勤務にあたります。また、巡視船や海上保安部交通課などに勤務し、海上保安業務にあたります。

海洋情報業務

勤務場所…測量船、陸上部署など

東京にある本庁、全国に11カ所ある管区本部、測量船などに勤務し、海洋観測、測量、海図の作製などの業務にあたります。

全国転勤

(注)個別事情に応じた転勤となるよう可能な限り調整します

卒業後、一定期間の実務経験を積んだ後、本人の希望と適性によって選抜された者のみ一定期間の研修を経て、下記の職種に進むこともできます。

●潜水士、特殊救難隊、機動救難士

●国際捜査官(中国語、韓国語、ロシア語などの通訳業務など)

●航空機の通信士

海上保安学校の卒業生が幹部職員(課長以上)に昇進するには、所定の実務経験を積んだ後(在職3年以上が目安)、選抜試験を受けて海上保安大学校特修科(1年または6力月)に進むことにより、幹部へ登用される道が開かれています。特修科選抜には高卒・大卒による有利不利はありません。

※詳しくは、キャリアアップモデルコースを参照

■警備系 ■救難系・防災系 ■国際系 ■捜査系 ■航行安全系 ■整備系 ■海洋調査系 ■システム系 ■教育 ■音楽 ■他機関への出向

| ■特殊救難隊 | ■特殊警備隊 | ■機動防除隊 | ■機動救難士 | ■■国際捜査官 |

|

|

|

|

|

| 高度な知識・技術を必要とする特殊海難に対応する能力を有した海難救助のスペシャリストです。通称「トッキュー」。 | 銃器等を使用した凶悪犯罪、シージャック、有毒ガス使用事案等高度な知識・技術を必要とする警備事案に対応するスペシャリストです。 | 海上に排出された油、有害液体物質等の防除や海上火災の消火および延焼等の海上災害の防止に専門的な知識を持って対応するスペシャリストです。 | 海難発生時にヘリコプターで出動し、迅速に吊上げ救助を行う航空救難の専門家です。 | 外国語(ロシア語、中国語、韓国語等)を駆使して外国人犯罪の捜査等を行います。 |

| ■特別警備隊 | ■携行武器指導官 | ■■運用司令センター運用官 | ■■探索レーダー士 | ■■無操縦者航空機運用官 | ■システム技術官 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 違法・過激な集団による海上デモや危険・悪質な事案、テロ警戒等に対応します。 | 携行武器の使用・知識・判断能力等の指導を行います。 | 118番の受付、事件・事故発生時における船舶・航空機への指示、関係機関との連絡調整等を行います。 | 航空機に搭乗し、レーダー等を駆使して遭難船舶の発見等の捜索・監視業務を行います。 | 無操縦者航空機の運用を指揮・監督し、取得した情報の処理を行います。 | 情報共有、映像伝送などを行う情報通信システムの整備や保守、運用を行っています。 | |

| ■救急救命士・救急員 | ■潜水士 | ■■国際緊急救助隊 | ■派遣協力官 | ■JICA長期専門家 | ■■外交官 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 海難等により生じた傷病者を医療機関等へ搬送するまでの間、容態に応じた適切な救急救命処置または応急処置を実施します。 | 転覆船、沈没船等から要救助者の救出や行方不明者の潜水捜索等を行います。 | 海外で大規模な災害が発生した場合、被災国政府等の要請に応じ、救助や災害復旧等を行います。 | 海上保安庁モバイルコーポレーションチーム(MCT)に所属し、外国海上保安機関に派遣され、能力向上支援を行います。 | 発展途上国の海上保安分野に関する能力向上支援を行います。 | アジアや欧米等諸外国の在外公館において外交官等として活躍します。 ※外交官として出向 |

|

| ■■国際組織犯罪対策基地 | ■■ソマリア周辺海域派遣捜査隊 | ■制圧指導官 | ■試験研究官 | ■犯罪情報技術解析官 | ■鑑識官 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 密輸・密航等の国際的な組織犯罪を摘発するため、情報収集や分析、捜査活動を行います。 | 海賊対処のために海上自衛隊の護衛艦に同乗し、海賊の逮捕等に備えつつ、自衛官とともに海賊行為の監視活動等を行います。 | 現場の海上保安官の制圧訓練の指導にあたる「制圧術の専門家」です。 | 海上における犯罪捜査に関する試験・研究、鑑定・検査や船舶交通の安全の確保のために使用する機器の試験・研究を行っています。 | 犯罪捜査の支援のため、事件現場等に出動し、航海計器、携帯電話等に残された電磁的記録の解析を行います。 | 捜査の現場において、科学的知識・技能を駆使して、指紋や血液等の重要な証拠の採取・分析を行います。 | |

| ■海上交通センター運用管制官 | ■AIS運用官 | ■建築士 | ■航空機技術官 | ■船舶工務官 | ■武器技術官 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 海上交通の安全を図るため、船舶の安全運航に必要な情報の提供と航行管制を行います。 | AIS情報に基づいて、乗揚げの防止など航法に関する指導および船舶交通に関する情報の提供を行います。 | 海上保安庁が管理する航路標識等の施設の設計業務等を行います。 | 業者へ委託する整備に関し、実施内容の検討や整備工程の管理等を行い、海上保安業務を支えます。 | 船舶の建造や維持に関する業務を担当し、海上保安業務を支えます。 | 船舶に搭載される武器等の製造や維持に関する業務を行い、海上保安業務を支えます。 | |

| ■航行援助管理官 | ■南極地域観測隊 | ■海洋防災調査官 | ■大洋調査官 | ■海洋情報編集官 | ■海洋調査官 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 灯台や灯浮標等の航路標識の機能を維持するため、定期的に点検を行っているほか、航路標識に事故が発生した場合には、迅速に復旧作業を実施しています。 | 南極地域観測隊の一員として、南極周辺海域の海底地形調査や潮汐観測等を行います。 | 地震・火山噴火等への防災に役立てるため、海底地殻変動観測や海域火山の監視観測を行います。 | 海底地形や地殻構造等の調査を実施し、取得したデータの解析および資料作成を行います。 | 船舶の安全かつ効率的な航海に不可欠な海図や、海図を最新の状態に維持するための補正図等の編集を行います。 | 海図作製のため、海底地形調査や潮位観測等を実施し、取得したデータの解析および資料作成を行います。 | |

| ■サイバーセキュリティ対策官 | ■システム解析調査官 | ■情報処理官 | ■教育機関教官 | ■音楽隊 | ■他機関への出向 | |

|

|

|

|

|

|

|

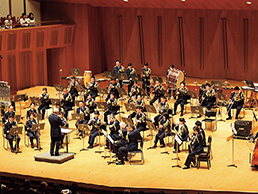

| 外部からのサイバー攻撃から海上保安業務を支える基幹システム等を守っています。 | 海上保安業務を支える基幹システムを設計・開発し、指揮命令の伝達や情報の共有に欠かせない業務基盤を提供します。 | 海上保安業務を支える基幹システム等の維持管理のため、運用状況を常時監視し、障害発生時には、復旧を行います。 | 海上保安大学校等の教育機関において、学生に対し高度かつ専門的な授業を行います。 | 音楽を通じて、広報活動の効果を高めるとともに、当庁職員の士気の高揚を図ります。 | 国土交通省や都道府県警察等、他機関で活躍します。 JAXA(一例) |

※試験の詳細は、当該年度の各試験受験案内をご確認ください。

試験の詳細は人事院ホームベージ「国家公務員試験採用情報NAVI」でも確認できます。

お問い合わせ先▶ 海上保安庁総務部教育訓練管理官付 試験募集係/TEL.03-3580-0936

海上保安庁では、これまで各採用試験において、身長及び体重に係る制限を設けていましたが、2025年度の採用試験から、これを廃止することとしました。

また、これまで海上保安学校の海洋科学課程の学科試験において、「数学、物理、英語」の試験を行っていましたが、「物理」を削除し、「数学、英語」の2科目に変更することとしました。

これらの改正により、海上保安業務が複雑かつ多様化しグローバル化する中、これまで以上に幅広い受験者層から人材を確保することが出来るようになるものと考えています。

少子化が進む中、海上保安能力強化のための基盤となる各教育機関の学生等の確保は、海上保安庁にとって重要な課題であることから、引き続き、全庁を挙げて、優秀な人材の確保に努めます。

海上保安大学校及び海上保安学校の学生採用試験の申込者数は、近年減少傾向にあり、少子化が進む中、人材確保は海上保安庁にとって重要な課題となっています。

海上保安庁では、学校訪問、各種説明会やイベントへの参加、InstagramやYouTubeでの広告配信など、様々な学生募集活動に取り組んでいますが、このたび、重要なコンテンツである学生募集用ポスターを刷新しました。

昭和を感じさせるレトロなデザインとなりましたが、きっかけは、今までの学生募集用ポスターがどれも同じように見え、頭を悩ませていた担当者が書庫を整理していたところ、「第1回海上保安庁職員採用試験」と記された冊子に挟まった当時の海上保安官募集ポスターを発見したことです。

ノスタルジックな雰囲気にしばらく見とれていたところ、「これだ!これなら、他のポスターとひと味ちがうし、思わず足を止めて見てしまうインパクトがあるぞ!」と考え、レトロ風学生募集用ポスターが誕生しました。このポスターが、学生募集の起爆剤になることを期待しています!

これまで海上保安学校では、学生に対する実習の機会を創出するため、練習船「みうら」と練習船「ふそう」の二隻体制で乗船実習に対応してきました。しかし、令和6年3月で「ふそう」が解役となり、新たに練習船が配属されました。それが、「こじま」です。

「こじま」は、平成5年の就役後、第六管区海上保安本部の呉海上保安部に配属され、主に海上保安庁の幹部職員を養成する教育機関である海上保安大学校の練習船として、世界一周の遠洋航海を令和5年度までに27回実施してきました。実は、「みうら」は、この「こじま」の船型を踏襲して建造されたもので、この2隻は姉妹関係といえます。そんな「こじま」が、海上保安学校へ配属替となった理由は、海上保安能力強化に関する方針に基づく必要な人材の確保の推進により、海上保安学校の学生数が大幅に増加する中、より効果的な乗船実習を行う必要が生じたためです。海上保安学校では、まず机上で知識を学び、次にその知識を発揮する実習の場として乗船実習があります。練習船は、学生が知識・技能を定着させるために絶対に欠かすことができないものなのです。

|

さらに海上保安学校で育成する海上保安官は、海上という特殊な環境下における現場での即戦力として養成している一面もあることから、「船=海上」での作業という実践機会は非常に重要であり、その経験を積んだ学生の能力は飛躍的に向上しています。海上保安庁が直面する我が国を取り巻く情勢は、尖閣諸島周辺海域を筆頭に年々、重大化・多様化しています。時代の進歩とともに巡視船・航空機といったハード面での基盤能力の強化が進められるなか、こうした装備を運用しつつ、さらに海上保安庁特有の業務対応を行う人的能力といったソフト面での強化も求められています。

こうした要求に応えるべく、海上保安学校では、新たに配属された「こじま」と「みうら」の姉妹船コンビを効果的に運用し、現場業務に即応できる海上保安官を育成していきます。

|

令和6年10月、東京湾海上交通センターの運用管制官が、東京湾の横浜港沖において進路が不安定な状態で航行する外国籍の船舶(以下「迷走船」という。後にこの迷走船は東京湾の交通ルールに不慣れな者により運航されていたことが分かっています。)を認知しました。

運用管制官は確認を行うため、直ちに無線で呼び出しましたが応答がなかったことから、直接、航法についての指導を行うため巡視船を急行させるとともに、周囲の船舶に対して迷走船の存在について情報提供を行いました。

その後、迷走船は浦賀水道航路*を逆走し、周囲の船舶と衝突のおそれのある危険な状態となったため、巡視船が指導を行い正しい通航レーンに誘導しました。また、運用管制官はこの間も引き続き周囲の船舶に対し情報提供を行うことにより、衝突などの船舶事故の回避につながりました。

*海上交通がふくそうする海域において船舶の安全な航行を確保するため、法に基づき設定された航路の一つ。一定以上の長さの船舶に対して航路航行義務や速力の制限が設けられている。

|

陸上から無線を通した自分の声で船舶事故を未然に防ぐことができる運用管制官の仕事は、海上にいなくても、船の安全を直接守ることが実感でき、巡視船に乗り組む海上保安官とは違ったやりがいがあります。この海の管制官を育成しているのが、海上保安学校管制課程です。管制課程学生は海上保安官としての素養はもとより、海の管制官としての必要な知識・技能の習得に励んでいます。令和5年度末までに管制課程1期生から5期生までの計71名が海上保安学校を卒業し、全国の海上交通センター等において活躍しています。

このように魅力の多い海の管制官の仕事ですが、近年の人材確保難のなか、いかに効果的な学生募集活動を実施し、管制課程学生を確保することができるかが課題となっています。引き続き、学校訪問や海上交通センター業務見学会等の活動を推進していくとともに、海の管制官ポータルサイトや各種SNSを利用して情報を発信し、海の管制官の認知度向上や魅力を伝えていきます。

|

|

令和5年10月、羽田八幡宮(愛知県豊橋市)で開かれた羽田祭で第四管区海上保安本部三河海上保安署所属巡視艇「ひめかぜ」船長と乗組員が海上保安学校受験生とともに手筒花火を奉納しました。

きっかけは以前の羽田祭での「ひめかぜ」船長と当時高校3年生だった彼との出会いでした。彼は「ひめかぜ」船長の花火仲間の長男であり、高校在学中から海上保安官に憧れていましたが、このとき、卒業後の進路が何故か民間企業に決まっていました。当時、海上保安学校練習船で教官をしていた「ひめかぜ」船長が不思議に思い事情を尋ねると、合格する自信が無くて受験を諦めてしまったとのこと。しかし、まだ海上保安官への憧れを持っていると聞いた「ひめかぜ」船長が「まだ若いんだし、チャレンジしてみたら?」と受験を勧めると、手筒花火のように彼の心に火が点き、その後、仕事を辞めて本気で海上保安官を目指すことになりました。そして令和5年10月、事情を知る花火仲間の配慮で彼は「ひめかぜ」船長らと一緒に手筒花火を奉納することになったのです。

しかし実はこのとき、すでに彼は一次試験に合格しており、その後「ひめかぜ」乗組員の応援を受けながら二次試験に挑み無事合格、現在は海上保安学校学生として海上保安官への道を一歩一歩、着実に歩みつつあります。

夏休みに業務見学で「ひめかぜ」を訪れた彼は、羽田祭での海上保安官との出会いがなければ海上保安学校には入れなかったと語っていました。一方「ひめかぜ」船長らが地域の伝統文化である手筒花火に興味を持ち、その輪に入っていなければ彼との出会いは無く、これはまさに「手筒花火が繋いだ縁」と言うことができます。

この出来事は学生募集に限らず、海上保安庁が国民の理解と信頼を得ながら業務を遂行するには、地域に根差した活動をすることが重要であることを力強く物語っているのではないでしょうか。

※モデルコースは一例であり、個人の能力、適性などによって異なります。

海上保安庁海洋情報部・交通部では、国家公務員総合職技術系職員を採用しています。総合職技術系職員は、政策の企画立案、技術開発・研究等の経験を積み、将来的には幹部職員として海上保安行政に携わります。

採用当初は、海洋情報部内の技術系の部署に配属され、海洋調査や観測技術、海洋情報の収集・管理・提供等に関する実務や研究に携わります。その後は、海上保安庁内や他省庁において政策の企画・立案等の経験を積んだ後、将来的には海洋情報部の幹部として組織のマネジメントに携わります。他省庁への出向、国際機関や大使館での在外勤務といった幅広い活躍の場があります。

地球物理学に関する国際学会で研究発表する職員

最新の自律型海洋観測装置(AOV)を扱う職員

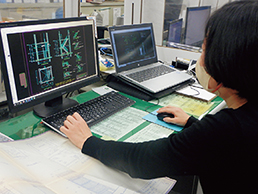

採用当初は、主に交通部内の海上交通に関する技術的な業務に携わります。その後、交通部以外の部署において政策の企画立案等の経験を積み、地方の管区海上保安本部等の管理職や他省庁への出向を経て、将来的には技術分野および安全分野における幹部職員として海上保安行政に携わります。また、JICA専門家としての海外派遣や国際会議への参加など、グローバルな活躍の場があります。

JICA専門家として海上交通管制に関する技術支援を行う職員

海上保安庁では、国家公務員一般職員を採用しています。採用試験に合格後は、本庁および管区海上保安本部等において、事務区分の場合は「総務・人事・福利厚生・会計部門」などの総務業務に、「技術区分」の場合は「情報通信、船舶等造修・保守、施設管理、航路標識整備部門」などの適性に応じた業務に携わります。

人事・給与に関するシステムの調査、企画及び立案を行う職員

海上保安庁では、船舶、航空機や無線通信の有資格者を対象に門司分校での採用を行っています。

海上保安学校門司分校では、採用された者に対して、約6か月間、海上保安官として必要な知識、技能および体力を錬成するための初任者研修を行っています。また、現場の職員に対して資質と能力の向上を図るための業務研修も行っています。

海上保安庁では、一般的な試験採用のほかに、民間企業等で培った専門的な知識技能等を活用していただく専門職採用や、かつて職員であった者の再採用、このほか一時的な業務需要に伴う任期付職員採用などの選考採用を幅広く行っています。

特に力を入れているのが、職員の育児休業に伴う任期付職員の採用です。海上保安庁ではライフワークバランスの充実を図っており、育児休業を取得する職員が増加しています。育児休業を取得する職員の業務を代替する任期付職員を採用することで、職員が育児休業を取得しやすい雰囲気が醸成され、加えて、他の職員も業務負担を負わない環境づくりを積極的に実施しています。

また、令和6年度からは、若年定年退職を迎える海上自衛官を対象とした採用にも積極的に取り組んでいます。海上保安庁による退職自衛官の採用は、令和6年12月20日に開催された「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」でも取り上げられており、政府全体で推進すべき重要な施策です。

従来は、航空関係の退職自衛官のみを採用していましたが、今後は船員関係も採用することとしました。海上自衛隊で培ってきた船乗りとしての高い知識・技能、そして強靭な精神を海上保安業務に生かして、海上の治安維持等に携わります。

専門的な情報処理技能で活躍する職員

高度な語学力で通訳等において活躍する職員

海上保安庁総務部に所属する「海上保安試験研究センター」のことをご存じでしょうか。

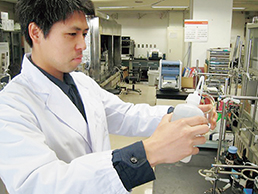

東京都立川市に所在し海から遠く離れた海上保安試験研究センターでは、「海上保安業務で使用する機器や資材に関する試験研究」と「海上犯罪での捜査において押収、採取した証拠物などの鑑定分析」の大きく2つの業務を行っている組織です。

これまでに行った試験研究による開発品や、日々行っている鑑定分析の一例は次のとおりです。

●当庁で使用する機器や器具に関する試験研究(例)

●海上犯罪での捜査において押収、採取した証拠物などの鑑定分析(例)

海上保安試験研究センターでは、こうした業務をさらに発展深化させつつ、現代社会の高度なニーズに的確に対応するため、関連分野に特化した専門知識をお持ちの方を「海の研究官(試験研究官)」として選考採用する取組を行っています。

各業界で培った経験を、海上保安庁の現場業務を支える研究施設で発揮してみませんか? 海上保安試験研究センターでは、あなたのご応募をお待ちしています!

誰もが能力を発揮し活力ある職場を作るためには、男女を問わず育児・介護を行いながら安心して働き続けられる仕組みが必要です。

海上保安庁では、「Work」の前に「Life」があるという考えのもと、職員一人ひとりの「ライフワークバランス」に取り組んでおり、育児休業や介護休暇をはじめとする各種両立支援制度の活用を推進しています。

また、職員の負担軽減のための時差出勤やフレックスタイム制の活用促進、テレワークを活用した柔軟な働き方の実現への取組などを続けています。加えて人事課からは各種両立支援制度の取得好事例や取得体験記の庁内への発信を積極的に行い、組織全体の理解促進や風土醸成に努めています。

|

|

ハイサイ!第十一管区海上保安本部経理補給部です。

皆さんは、経理・補給と聞くとどのような仕事をイメージされますか? お金の支払い、物品の調達、土地・建物といった財産の管理を想像する方が多いと思いますが、経理補給部では、これらのほか、海上保安業務に関連する陸上施設の整備も担っています。

陸上施設の新設や改修となれば、現場のニーズを正しく把握するべく、関係部署との入念な打合せから始めます。現場の声のほか、安全性、経済性、効率性、環境負荷等について、膨大な資料と格闘しながら多方面から検証を重ね、基本的な設計方針を固めます。関係省庁や地元自治体等とも調整を重ねながら設計を進め、いよいよ工事着工です。船艇・航空機の運用への影響を最小限に抑えるため、綿密に計画を立てて工程管理を行います。海上工事であれば海上模様に左右されますので、気象・海象の把握も欠かせません。数年越しのプロジェクトが無事完工したときには、感慨もひとしおです。そのほか、既存施設で不具合発生の報告があれば、早期復旧のために、対象となる部署と協力しながら現場確認や工事対応にあたります。

大変な仕事ではありますが、現場職員にとって安全で実用的な施設を整備することが、私たち経理補給部職員のやりがいです。これからも海上保安業務の屋台骨として、船艇・航空機の安全運航や職員の健康・安全の支えとなるよう施設整備に取り組んでいきます。

第十一管区海上保安本部経理補給部では、令和6年度、男性職員3名、女性職員2名の計5名の職員が育児休業を取得しました。男性の育休取得が特別ではなく当たり前の選択肢となるよう、時には課や係の垣根を超えてサポートし合い、家庭と仕事を両立できる職場づくりを進めています。

経理課 営繕係 阿嘉嶺 翔太

|

私は約3か月間育児休業を取得しました。社会人になってから3か月も仕事を休んだ経験がなかったため、「本当に育児のために休んでいいのか」ととても不安でしたが、「仕事の代わりは誰でもできる、子供の父親はこの世に君一人しかいない」との先輩方の声に後押しされ、業務を同僚に託し、育児休業を取得することにしました。育休中は、産まれたての小さな赤ちゃんの成長を毎日見ることができ、かけがえのない時間となりました。

経理課 業務調整係 久髙 達也

|

私は第1子出生直後、特別休暇を含めて約4か月間育児休業を取得しました。育児休業取得について悩んでいた際、上司及び同僚の皆さんには「少なくとも子供の首が座る約3か月間は育児休業を取得するように」と背中を押してもらいとても感謝しています。出産直後で、心身ともに疲弊している妻のケアや子供との大切な時間を有意義に過ごすことができました。ありがとうございました。

海上保安庁では、昭和54年から海上保安学校において女子学生の採用を開始し、令和6年4月1日現在、1,408人の女性職員が在籍しており、全職員の9.5%の割合となっています。本庁の課長や室長、海上保安署長、巡視船艇の船長や機関長、パイロット、海上交通センター運用管制官等、さまざまな業務を遂行しています。

女性職員数の推移及び割合

〈研修の実施〉

職員を対象としたライフワークバランス推進、働き方改革やハラスメントの防止に係る研修を実施しています。

〈マタニティ服〉

組織が職員の妊娠を共に喜び、出産・育児休業を取得した後は、職場に戻ってきてほしい! という思いを込めたマタニティ服が妊娠中の女性保安官に愛用されています。

女性職員が一層働きやすい職場環境を整備するため、部署のニーズに基づき女性施設の拡張や修繕が進められています。

第九管区海上保安本部では、女性当直者用の更衣室兼仮眠室に仮眠用ベッドを増設し、女性職員の職場環境の改善が図られています。