ひとたび船舶の火災、衝突、沈没等の事故が発生すると、人命、財産が脅かされるだけでなく、事故に伴って油や有害液体物質が海に排出されることにより、自然環境や付近住民の生活にも甚大な悪影響を及ぼします。

海上保安庁では、事故災害の未然防止に取り組むとともに、災害が発生した場合には関係機関とも連携して、迅速に対処し、被害が最小限になるよう取り組んでいます。

|

5 災害に備える > CHAPTER I. 事故災害対策

5 災害に備える

CHAPTER I. 事故災害対策

ひとたび船舶の火災、衝突、沈没等の事故が発生すると、人命、財産が脅かされるだけでなく、事故に伴って油や有害液体物質が海に排出されることにより、自然環境や付近住民の生活にも甚大な悪影響を及ぼします。 海上保安庁では、事故災害の未然防止に取り組むとともに、災害が発生した場合には関係機関とも連携して、迅速に対処し、被害が最小限になるよう取り組んでいます。 事故災害への対応

船舶火災

令和6年に発生した船舶火災隻数は53隻であり、船舶の種類別で見ると、漁船が29隻で最も多く、全体の約5割を占めています。 このような船舶火災に対して、海上保安庁では、消防機能を有する巡視船艇等による消火活動を実施しています。 油等排出事故

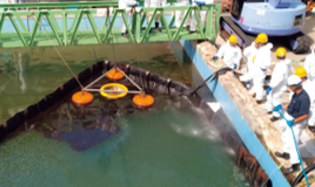

海上における油等の排出事故では、原因者による防除が原則であるため、海上保安庁では、原因者に対する指導・助言を行っています。 一方、油等の排出が大規模である場合や、原因者の対応が不十分な場合には、関係機関と協力のうえ、海上保安庁も巡視船艇・航空機を投入して自ら防除を行うほか、必要に応じて海上防災のスペシャリストである機動防除隊を派遣して対応にあたっています。 令和6年は、海上保安庁において、110件の油排出事故に対応しました。  船舶火災に対する消火活動  事故船舶からの油流出状況 1 油排出事故等への備え

海上保安庁では、事故災害に対して、より迅速かつ的確な対応を行うための体制の整備を続けており、対応にあたる海上保安官に対して、海上火災や油等の排出事故への対応等に備えた研修・訓練を実施しています。 また、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」に基づく関係省庁連絡会議の枠組みにおいて、情報共有等を図っているほか、油等の排出事故などに備えた図上訓練を実施し、対応体制を確認するなど、関係省庁間の連携強化を図っています。 また、海上に排出された油等の防除等を的確に行うためには、排出された油等がどのように流れるかを予測することが重要です。 海上保安庁では、油等の排出事故に備えるため、測量船等で観測した海象(海流、水温等)の情報を基に油等が漂流する方向、速度等を予測する漂流予測に取り組んでいます。 さらに、自律型海洋観測装置(AOV)及びイリジウム漂流ブイにより日本周辺の海流の情報等をリアルタイムに収集することで、漂流予測の精度向上に努めています。 このほか、大規模な油流出事故が発生した際、関係機関が油防除措置等を的確に実施するために必要とされる全国の沿岸域の地理・社会・自然・防災情報等について、「海洋状況表示システム(海しる)」で公開しています。 2 国内連携

事故災害を防止し、また、被害を最小限に食い止めるためには、事業者をはじめとする関係者に対し、事故防止の意識を高めてもらうことや、地方公共団体等の関係機関との連携が重要です。 海上保安庁では、タンカー等の危険物積載船の乗組員や危険物荷役業者等を対象とした訪船指導をはじめ、運航管理者等に対する事故対応訓練や、大型タンカーバースの点検等を実施しています。 令和7年2月には、今後のカーボンニュートラル達成のため、船舶を活用した「液化水素」及び「液化アンモニア」の大量輸送が見込まれることを踏まえ、「大型タンカー及び大型タンカーバースの安全防災対策基準(行政指導指針)」を改正しました。 また、地方公共団体、漁業協同組合、港湾関係者等で構成された協議会を全国各地に設置し、合同訓練や講習会などを通じて、事故災害発生時に迅速かつ的確な対応ができるよう、連携強化に努めています。  専用資機材を使用した油回収訓練  危険・有害物質事故対処訓練 3 国際連携

油等による海洋環境汚染は、国境を越え、甚大な影響や被害を及ぼす可能性もあることから、各国と連携した対応が重要です。このため、海上保安庁では、各国関係機関との合同訓練の実施や国際海事機関(IMO)の関係委員会への参加など、国際的な取組に貢献するとともに、研修・訓練などを通じて、これまで培ってきた海上災害への対応に関するノウハウを各国関係機関に伝えることで、海上防災体制の構築を支援しています。 令和6年6月には、フィリピン・バコロド沖において、日本・フィリピン・インドネシア三国合同油防除訓練(MARPOLEX 2024)が開催されました。日本からは巡視船つがる及び機動防除隊を派遣し、捜索救助、火災船消火、油防除等の各種訓練を実施しました。 令和6年7月には、フィリピン・マニラ湾において、タンカーによる油流出事故が発生しました。事故対応にあたるフィリピン沿岸警備隊からの要請を受け、同年8月には、米国沿岸警備隊と共にオンライン会議を開催し、海上保安庁から機動防除隊等が参加しました。オンライン会議おいては、事故の対応状況等に関する情報を交換するとともに、今後の状況変化に備え、連携強化を図りました。 また、令和6年10月1日から約40日間、独立行政法人国際協力機構(JICA)の枠組みの下、17か国(コモロ、ジブチ、エジプト、フィジー、モンゴル、モザンビーク、パラオ、ソロモン、スリランカ、東ティモール、トーゴ、バヌアツ、ベトナム、イエメン、インドネシア、バングラデシュ、マレーシア)の海上保安機関職員21名に対し、油防除対応者向けの研修を実施しました。 なお、この研修はIMOのモデルコース*に準拠した内容を更に充実させたものとなります。 *IMOの各加盟国が国際条約やIMOの勧告等の技術的要件を満たすために必要な教育訓練を実施するにあたり、モデルとなるコースプラン、教材、詳細な計画書等の訓練カリキュラムを示したもの。  MARPOLEX2024の訓練状況  事故対応に関するオンライン会議(日本・アメリカ・フィリピン) 海上保安庁では、引き続き、巡視船艇・航空機等や防災資機材の整備、職員の研修・訓練を通じ、事故災害への対処能力強化を推進するとともに、関係者への適切な指導・助言、国内外の関係機関との連携強化を通じて、事故災害の未然防止や事故災害発生時の迅速かつ的確な対応に努めます。 また、新たな課題として、脱炭素社会の実現に資する水素・アンモニア運搬船等に関連した事故災害が懸念されていることから、必要な検討を進め、海上防災体制の構築に努めていきます。 |