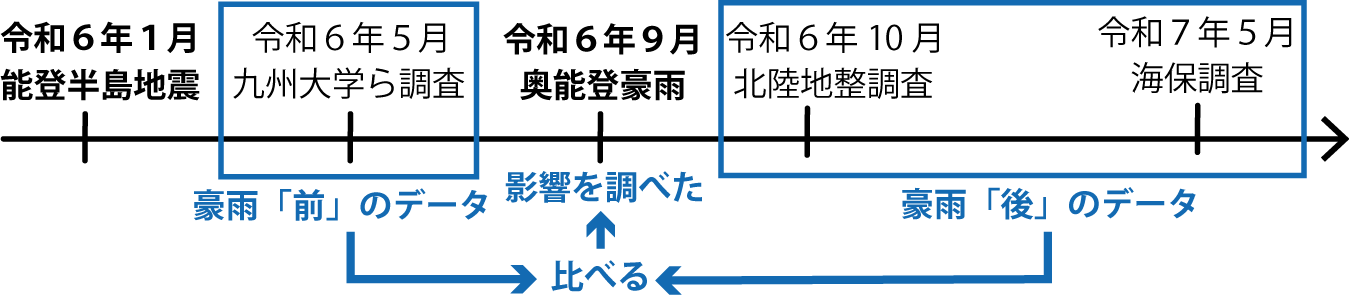

発表日

令和7年9月19日

概要

海上保安庁海洋情報部は、九州大学浅海底フロンティアセンター、(株)ワールドスキャンプロジェクト、広島大学、金沢大学と連携し、石川県輪島港の水深データを解析した結果、昨年9月に発生した奥能登豪雨により、輪島港の防波堤内で土砂が広範囲に堆積し、水深が最大1.8m浅くなっていることが分かりました(解説コラム図1へ)。

本文

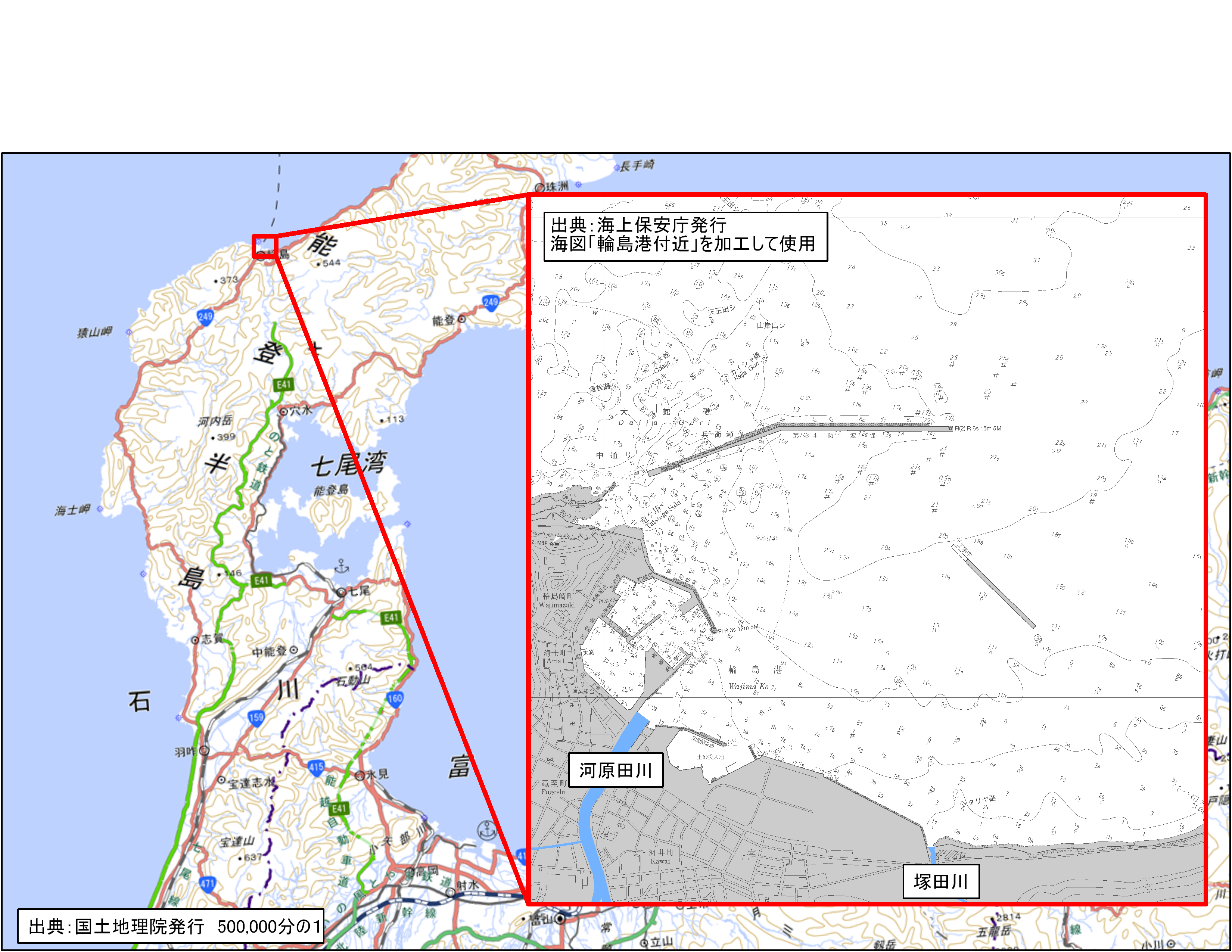

令和6年9月に発生した奥能登豪雨(以下、豪雨)により、石川県輪島港には河川から大量の土砂が海に流れ込みました。この海域は、令和6年能登半島地震で発生した隆起により、地震前と比較すると水深が1~1.5m程浅くなっています。海上保安庁海洋情報部は、水深を正確に把握し、船舶の航行安全を図るため、令和7年5月8日から23日にかけて、測量船「明洋」により水深の調査を実施しました。

輪島港では、豪雨前の令和6年5月、九州大学、(株)ワールドスキャンプロジェクト、広島大学、金沢大学が共同で調査を実施し、水深データを取得していました(解説コラム図4へ)。豪雨後に実施した当庁の調査結果のほか、北陸地方整備局からご提供いただいたデータも用いて、豪雨前後の水深変化を調べました(解説コラム図3へ)。

豪雨前後における輪島港の水深データの比較の結果

- 河原田川河口沖では、土砂の堆積により、地震後の水深から最大1.8m浅くなり、大きさが数mの巨礫や人工物が多数散在していることが確認されました(解説コラム図6へ)。豪雨の影響により、河口の延長上では、地震の隆起を超える規模の土砂の流入・堆積が起こったことが明らかとなりました。

- 塚田川河口沖では、豪雨前には岩石が露出していた場所が、豪雨後には土砂で埋もれたことが確認されました(解説コラム図8へ)。塚田川の氾濫や海岸で斜面崩壊が発生し、土砂が流出した影響と考えられます。

解説コラム

1. はじめに

令和6年奥能登豪雨(以下、豪雨)からまもなく1年が経ちます。昨年(令和6年)9月21日から23日にかけて発生した豪雨により、能登半島の各地で甚大な被害が発生しました。

石川県輪島市の輪島港では、豪雨により、大量の土砂が河川を通じて流れ込み、海底に堆積しました。この土砂の堆積により、輪島港内の水深が大幅に浅くなったことから、船舶の航行安全を確保するために、堆積した土砂を取り除くなど輪島港の復旧に向けた取り組みが行われてきました(参考1)。

輪島港では令和6年1月1日に発生した能登半島地震(以下、地震)により、海底が約1~1.5 m隆起したと報告されています(参考2)。また、輪島市北方沖でも当庁の調査により、約3 mの海底の隆起が確認されるなど(参考3)、豪雨以前の地震の影響によって、広範囲に大きな水深変化が生じています。

海上保安庁海洋情報部(以下、当庁)ではこのような地震や豪雨による水深変化の影響を鑑みて、水路測量を行い、最新の精密な水深情報等を海図に反映することで、輪島港及び付近を航行する船舶の安全確保に取り組んでいます。

豪雨が輪島港においてどれほどの水深の変化をもたらしたか?どのような海底の変化をもたらしたのか?最新の調査により明らかになりました。その調査の概要を本コラムにて解説いたします。

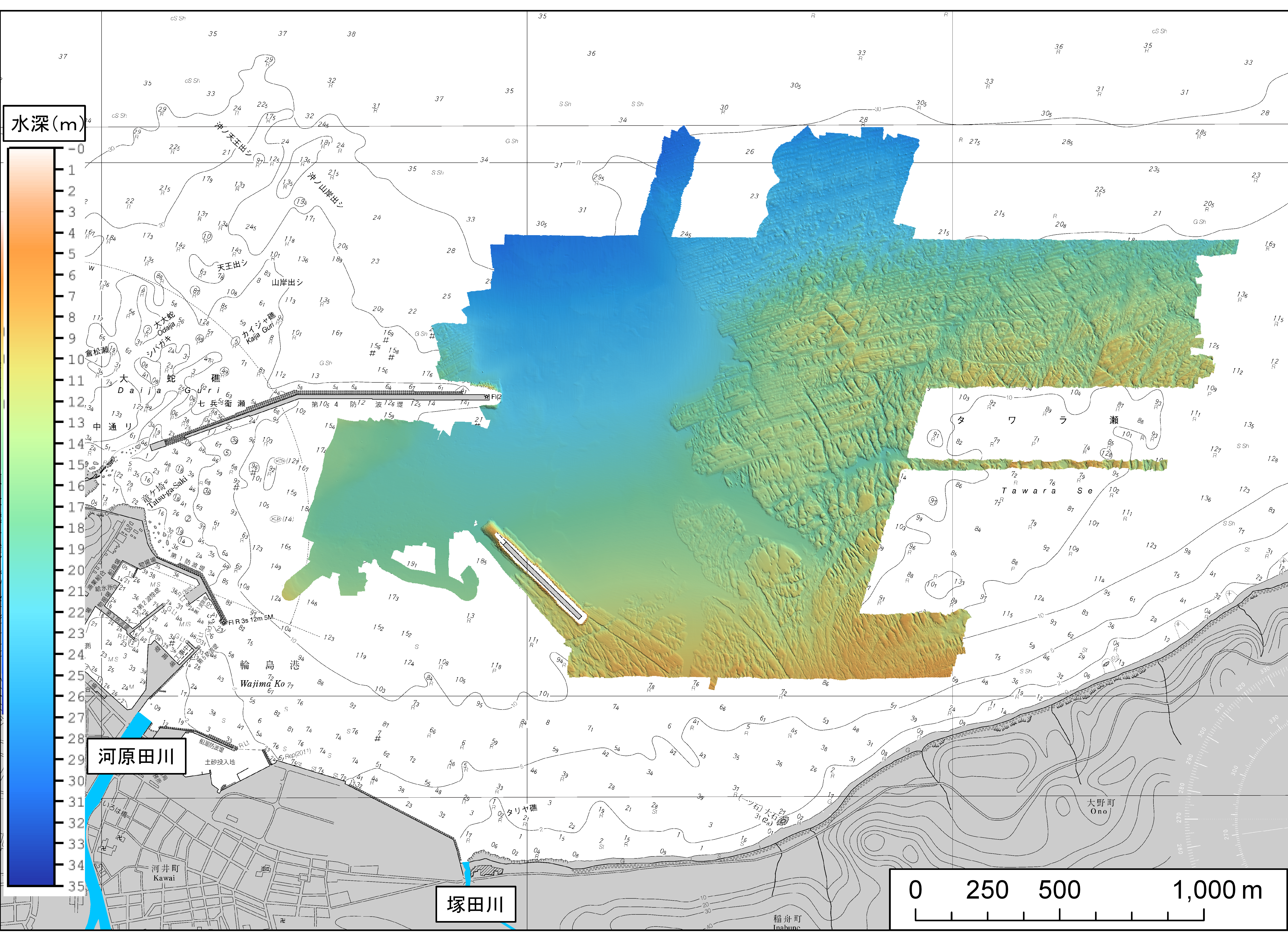

2. 奥能登豪雨「後」の調査

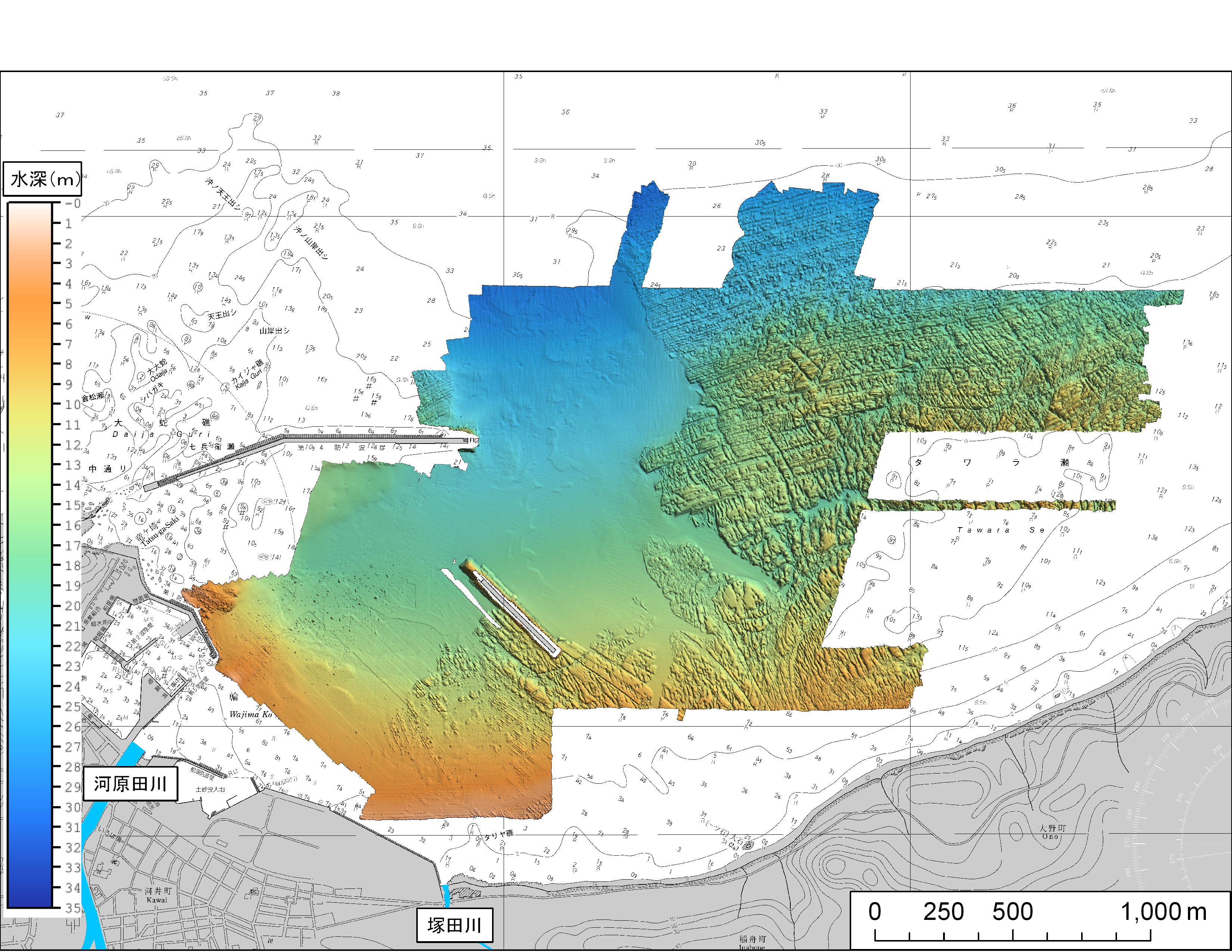

当庁は豪雨から約8カ月後の令和7年5月8日から23日にかけて、測量船「明洋」搭載艇のマルチビーム音響測深機(参考4)を使って、輪島港及び付近の精密な水深の調査(水路測量)を行いました。図1がその調査範囲と調査で得られた水深を図にしたものです。この図のように、水深に応じて色を付けて、海底の様子を描いた図は海底地形図と呼ばれています。

図1 令和7年5月(豪雨の約8カ月後)に当庁が取得した海底地形図

輪島港内では、豪雨の約1か月後の令和6年10月に国土交通省北陸地方整備局が水深の調査を行っています。その一部を海底地形図にしたものが図2です。

図2 令和6年10月(豪雨の約1カ月後)に北陸地方整備局が取得した 海底地形図

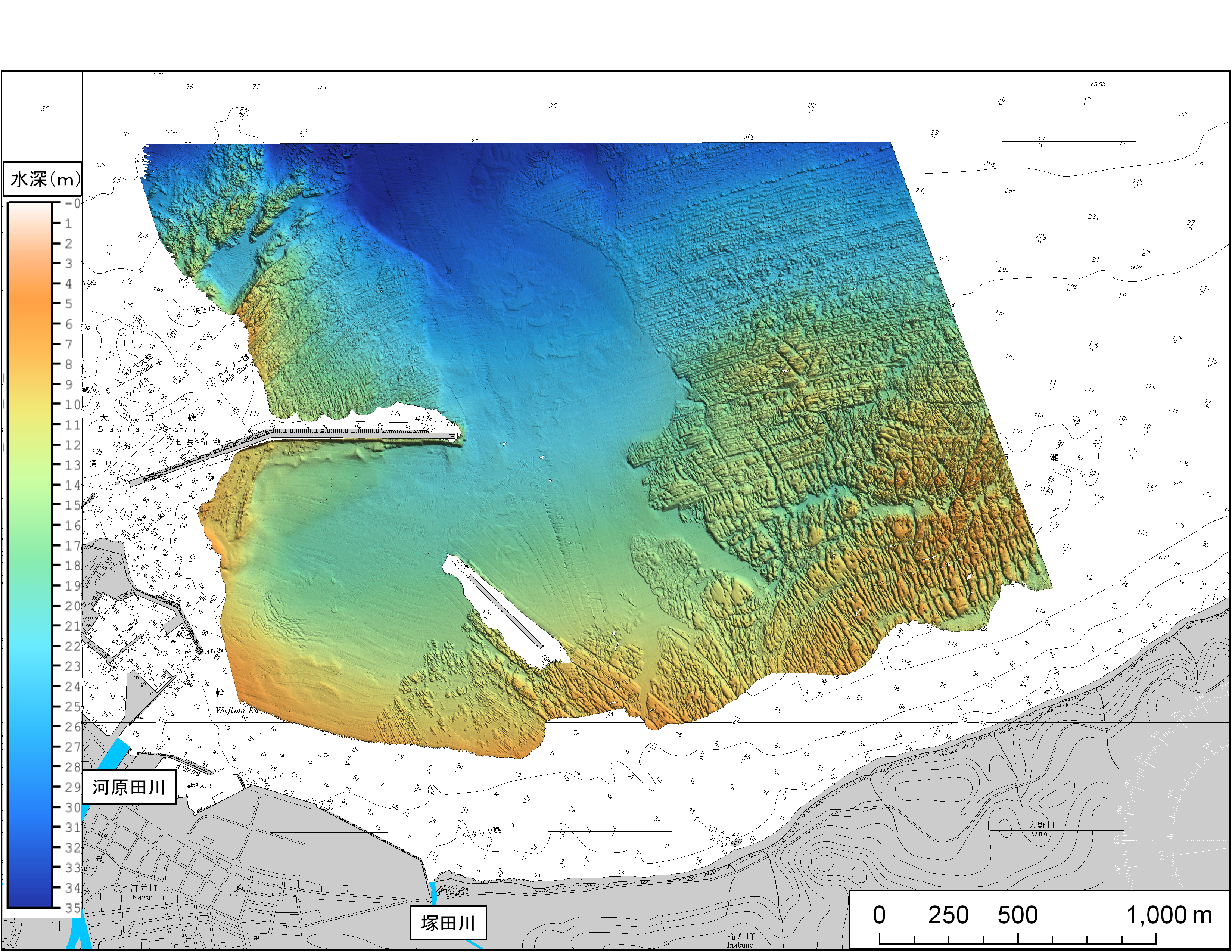

当庁と北陸地方整備局の海底地形図を併せたものが図3です。当庁と北陸地方整備局の調査により、豪雨後の輪島港の海底の様子が明らかになりました。しかしながら、豪雨「後」のデータだけでは、豪雨の影響はわかりません。豪雨の影響を明らかにするためには、豪雨「前」のデータと比較する必要があります。

輪島港では令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、海底が広範囲に隆起しました(浅くなりました)。豪雨の影響のみを正確に把握するためには、能登半島地震が発生した令和6年1月1日から奥能登豪雨が発生した令和6年9月21日までの間に取得された精密な水深データが必要となります。

図3 豪雨後の輪島港の海底地形図(当庁及び北陸地方整備局)

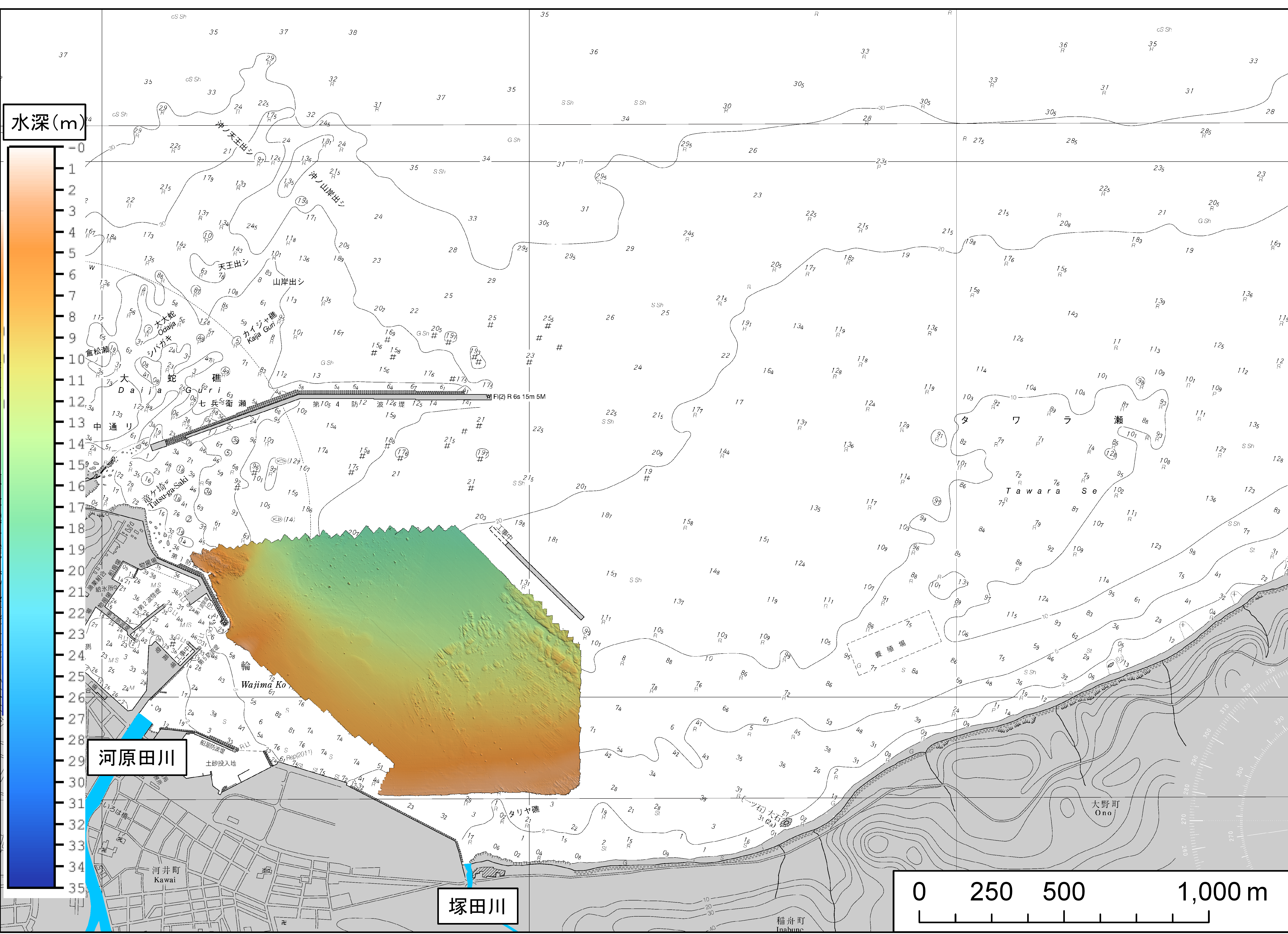

3. 奥能登豪雨「前」の調査

まさにそのタイミングで調査をしていたのが九州大学を中心とする研究グループです。九州大学浅海底フロンティアセンター・(株)ワールドスキャンプロジェクト・広島大学・金沢大学は、能登半島地震による海底の変化を調べるために、豪雨の約4カ月前の令和6年5月に輪島港において水深の調査を行いました(参考5)。その時に取得された海底地形図が図4です。海上保安庁は九州大学らの研究グループと連携して、豪雨前後の水深データを比較しました。

図4 令和6年5月(豪雨の約4カ月前)に九州大学・(株)ワールドスキャンプロジェクト・広島大学・金沢大学が取得した海底地形図

4. 奥能登豪雨「前」「後」での水深の変化

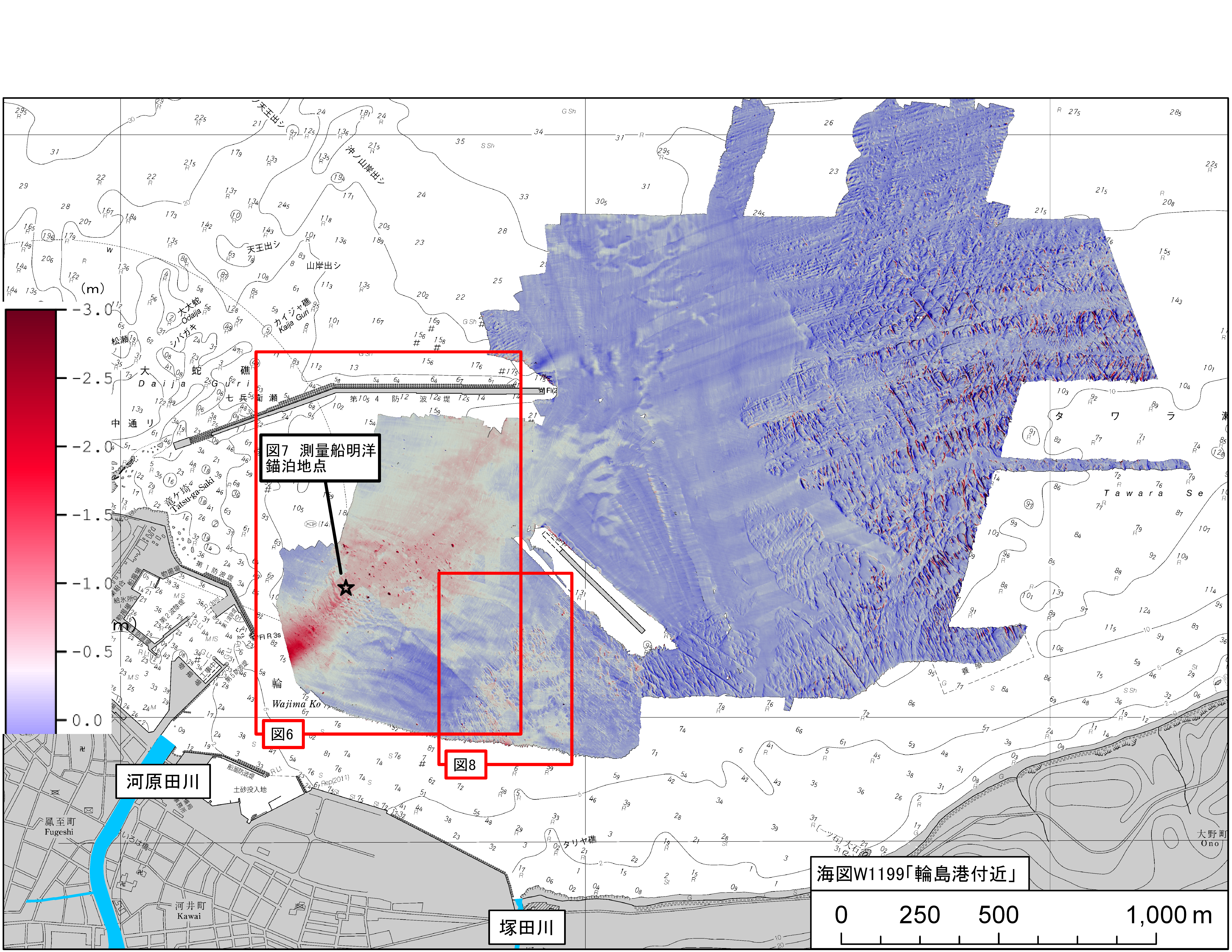

図5は豪雨前後の水深の変化を示した図となります。赤色の場所は豪雨後に水深が浅くなったところを示しています。顕著に水深が浅くなった場所が2か所ありました。この2か所について、以下、詳細に見ていきましょう。

図5 輪島港における令和6年奥能登豪雨前後での水深変化図 (赤くなるほど水深が浅くなっている)

1か所目は河原(かわら)田(だ)川の河口沖です。河口から約0.5 kmの沖合で水深が最大1.8 m浅くなっていました。水深が浅くなった場所(赤色の範囲)は河原田川の河口から広がるように見られることから、豪雨により河原田川を通じて流れ込んだ大量の土砂が海底に堆積したことにより、水深が浅くなったと解釈できます。大人の背丈ほどの高さの土砂が海底に堆積したことになります。

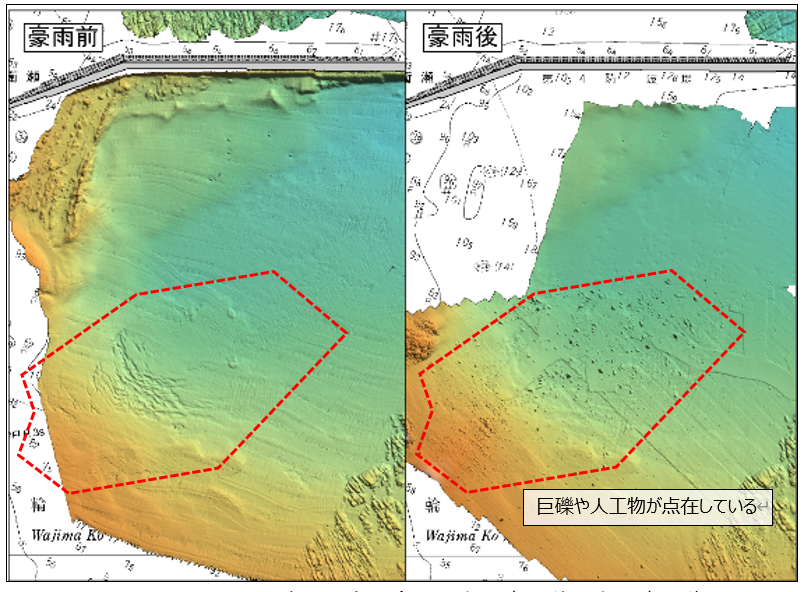

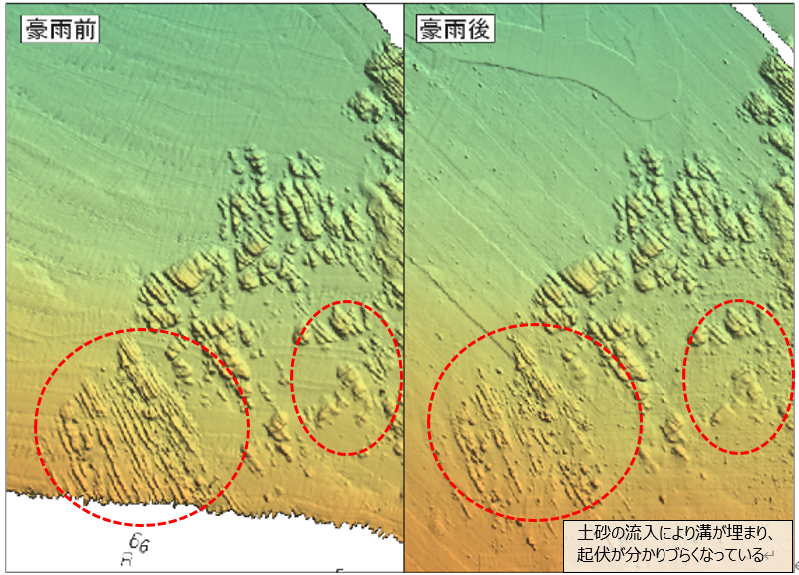

また、豪雨前後の海底の様子を比較したものが図6になります。豪雨前には海底には亀裂が重なった「しわ」のような地形が確認されます。この「しわ」は地震で形成された可能性もありますが、詳細はわかりません。この「しわ」のような地形は豪雨後には確認されませんでした。おそらく土砂に埋もれたと考えられます。「しわ」の代わりに豪雨後には海底に「ぶつぶつ」したものが点在している様子が確認されました。この「ぶつぶつ」の大きさは最大幅約5 m、高さ5 mです。この「ぶつぶつ」を水中カメラ等で実際に確認できてはいませんが、豪雨により流された巨礫や何らかの人工物が海底に散らばっていると考えられます。

図6 河原田川の河口沖の豪雨前後の海底の様子(左:豪雨前、右:豪雨後)

測量を行っていた期間、河原田川の河口沖で測量船「明洋」が錨(いかり)を下して、抜いた際には、錨に砂や泥が付着するとともに、長い木や竹が絡(から)むことがありました(図7)。こういった木や竹も豪雨で流されてきた可能性があります。

図7 測量船「明洋」が輪島港内で錨を抜いた際に絡まった木

2か所目は塚(つか)田(だ)川の河口沖です。塚田川の河口沖の豪雨前後の海底の様子を比較したものが図8になります。地震の前には、筋状に亀裂の入った凹凸した岩が露出している様子が確認されます。地震後にはこの筋状の凹(溝)の部分が土砂で埋もれた様子が確認されました。水深の変化としては最大80 ㎝ほどですが、もともと岩だった海底が土砂に埋もれたことから、海底の環境が変化していると考えられます。

図8 塚田川の河口沖の豪雨前後の海底の様子(左:豪雨前、右:豪雨後)

5. 最後に

令和6年奥能登豪雨により輪島港内には大量の土砂が流れ込み、それらが堆積したことにより最大1.8 m水深が浅くなったことがわかりました。比較ができなかった港内の河口部では、さらに大きな水深の変化が起きている可能性があります。輪島港では地震による海底の隆起が最大1.5 mであったことから、海の中では地震の影響を上回る水深の変化が、豪雨によってもたらされたことが初めて明らかになりました。このような調査の結果は、港湾工事のみならず漁業を含めた様々な社会経済活動に活かされることが期待されます。

海上保安庁では輪島港の水路測量によって得られた最新の水深を海図に反映していくことで、輪島港を利用する船舶の航行安全に役立てて参ります。また、精密な水深の調査を通じて、令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨のような甚大な自然災害の影響把握や原因解明に資する基礎情報の整備に役立てて参ります。

参考資料

参考1 輪島港内に流入した土砂の浚渫工事を開始~9月20日からの大雨への対応~ (北陸地方整備局 令和6年10月21日 報道発表)

参考3 珠洲市北東沖等において海底隆起を確認~海上保安庁と北陸電力が地形解析で連携~ (海上保安庁 令和6年12月10日 報道発表)

参考4 水深を調べるには音を使います。マルチビーム音響測深機(ソナー)と呼ばれる音波を発信・受信する機器が船についています。ソナーから発した音波は海底で反射されて、再びソナーに戻ってきます。この音波の往復時間を測って、水中の音速を乗ずることで、水深が求まります。マルチビーム音響測深機は、その名のとおり、マルチ(多数)のビーム(音)を発信することで、広い範囲の水深を一度に測ることができる便利な機械です。 マルチビーム音響測深機による海底地形調査のイメージ図

参考5 令和6年能登半島地震 震災後の詳細な海底地形データを広く一般公開へ (九州大学)

参考6 輪島港を襲った自然災害と各機関による調査の時系列