発表日

令和7年9月8日

概要

海上保安庁海洋情報部は、活発な地震活動が発生していた鹿児島県トカラ列島の悪石島・宝島・小宝島の周辺海域において、令和7年7月31日から8月5日にかけて、水深や海底地形の変化を把握するため、測量船「平洋」※1による海底地形調査を実施しました。今回の観測結果は、9月9日に開催される地震調査委員会に報告しました。

海底地形の変化について

令和7年6月21日以降、活発な地震活動が発生していた悪石島・小宝島間の海域において、今回取得した海底地形データと、地震発生前の2010年に当庁が取得した海底地形データを比較したところ、調査した範囲においては、海底火山の噴火や一連の地震活動の痕跡を示すような顕著な地形の変化は検出されませんでした。

噴気活動の確認について

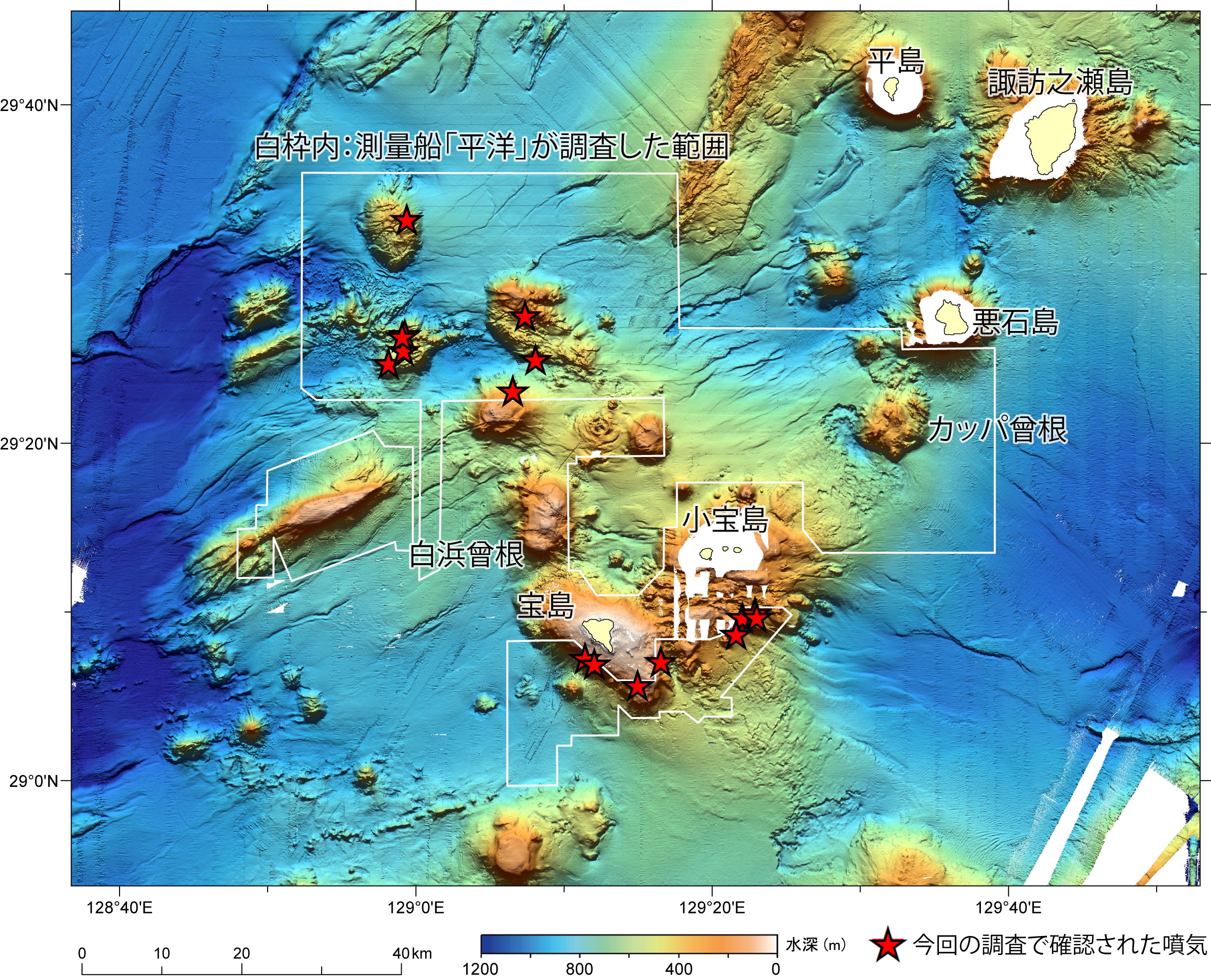

悪石島・宝島・小宝島の周辺海域において、海中からの音の反射記録を解析した結果、宝島・小宝島周辺に加えて、海底の高まりである白浜曽根、五号曽根、五号曽根タコ、中ノ曽根タコの近傍において、水深120m~640mの海底から立ち上がるガス・熱水(噴気活動)が確認されました。

本文

1. はじめに

海上保安庁海洋情報部ではトカラ列島近海において、令和7年7月31日から8月5日の6日間、測量船「平洋」を用いて海底地形調査を行いました。このページでは、調査の概要をわかりやすく解説いたします。

トカラ列島*1近海では令和7年(2025年)6月21日から活発な地震活動により、非常に多くの地震が発生しています(参考1)。令和7年7月3日に発生したマグニチュード5.5の地震では、悪石島で最大震度6弱が観測されています。一連の地震により、悪石島では島民の方が島外に一時避難するなど社会生活にも大きな影響を与えています。以下、このページではトカラ列島近海で発生する非常に多くの地震を便宜上、群発地震と呼びます。

当該海域では過去にも群発地震が起こっていますが(参考2)、群発地震が起こる原因はわかっていません。今回の群発地震に関しても様々な研究機関・大学が調査・研究を進めています(参考3)。

2. 海底地形調査の結果について

海底地形を調べるには音を使います(図1)。マルチビーム音響測深機(ソナー)と呼ばれる音波を発信・受信する機器が船の底についています。ソナーから発した音波は海底で反射されて、再びソナーに戻ってきます。この音波の往復時間を測って、水中の音速を乗ずることで、水深が求まります。水深は1点の情報ですが、水深を面的に測ることで、地形が描かれるわけです。マルチビーム音響測深機は、その名のとおり、マルチ(多数)のビーム(音)を発信することで、広い範囲の水深を一度に測ることができる便利な機械です。

図1 マルチビーム音響測深機による海底地形調査のイメージ図

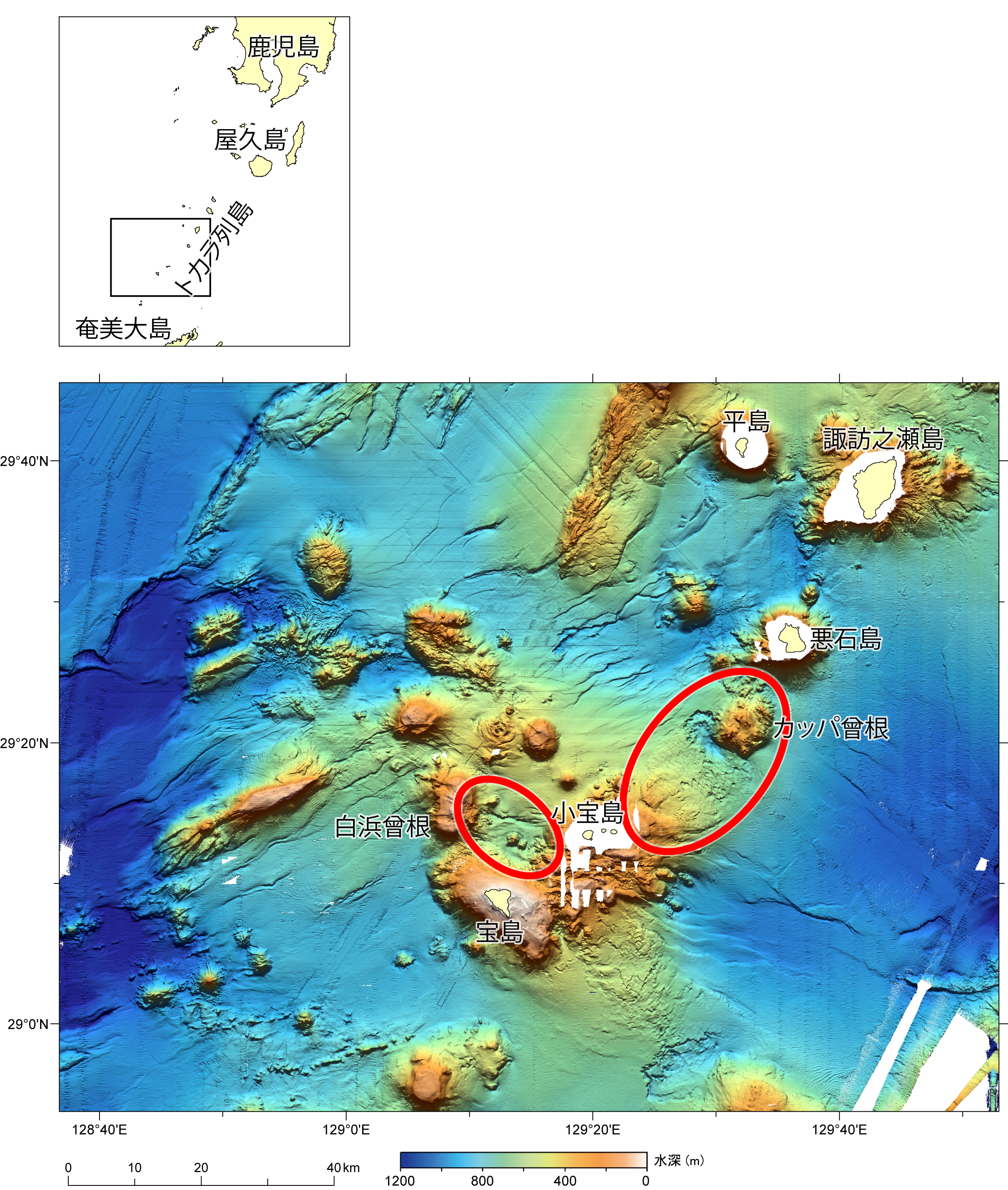

このようにして取得したトカラ列島近海(悪石島・小宝島・宝島周辺海域)の海底地形図が図2になります。

図2 トカラ列島周辺海域の海底地形図

赤丸で囲った場所が群発地震の主な発生域

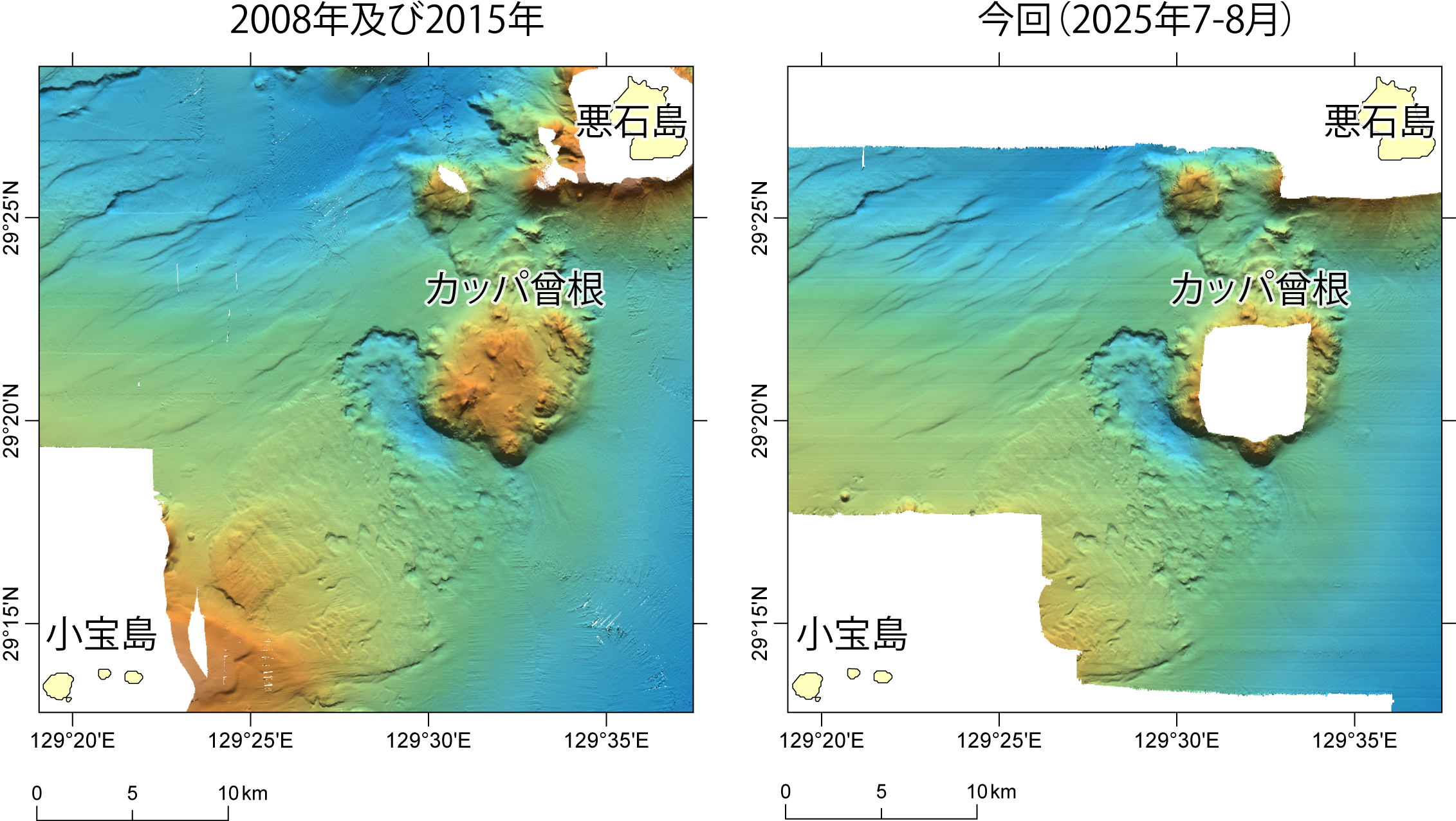

令和7年6月21日以降、群発地震が発生している場所は悪石島と小宝島の間になります。この場所を拡大したものが図3です。図3の左側は今回、測量船「平洋」が取得した海底地形です。右側は2008-2015年に海上保安庁の測量船が取得した海底地形です。データの存在する範囲で2つの地形図を見比べてみると、顕著な地形の変化が無いことがわかります。つまり、群発地震の前(2008-2015年)と後(2025年7-8月)で海底の地形は大きく変わっていないということです。

なお、白色の部分はデータが取れなかったところです。カッパ曾根では今回調査ができていません。これには理由があり、カッパ曾根の頂部は水深が約180mと浅く、万が一、カッパ曾根で噴火が起きた場合は測量船が危険なため、浅い海域は今回調査を行いませんでした。

図3 群発地震前後での悪石島と小宝島の間の海底地形図の比較

国土地理院の地殻変動観測によると、今回の一連の群発地震に伴い、宝島において大きな地殻変動が観測されています(参考2)。陸上(宝島)で観測された水平変動量は数cmであり、このような数㎝単位の変動というのは、海底ではマルチビーム音響測深機を使った調査では精度上、検出できないことを申し添えます。

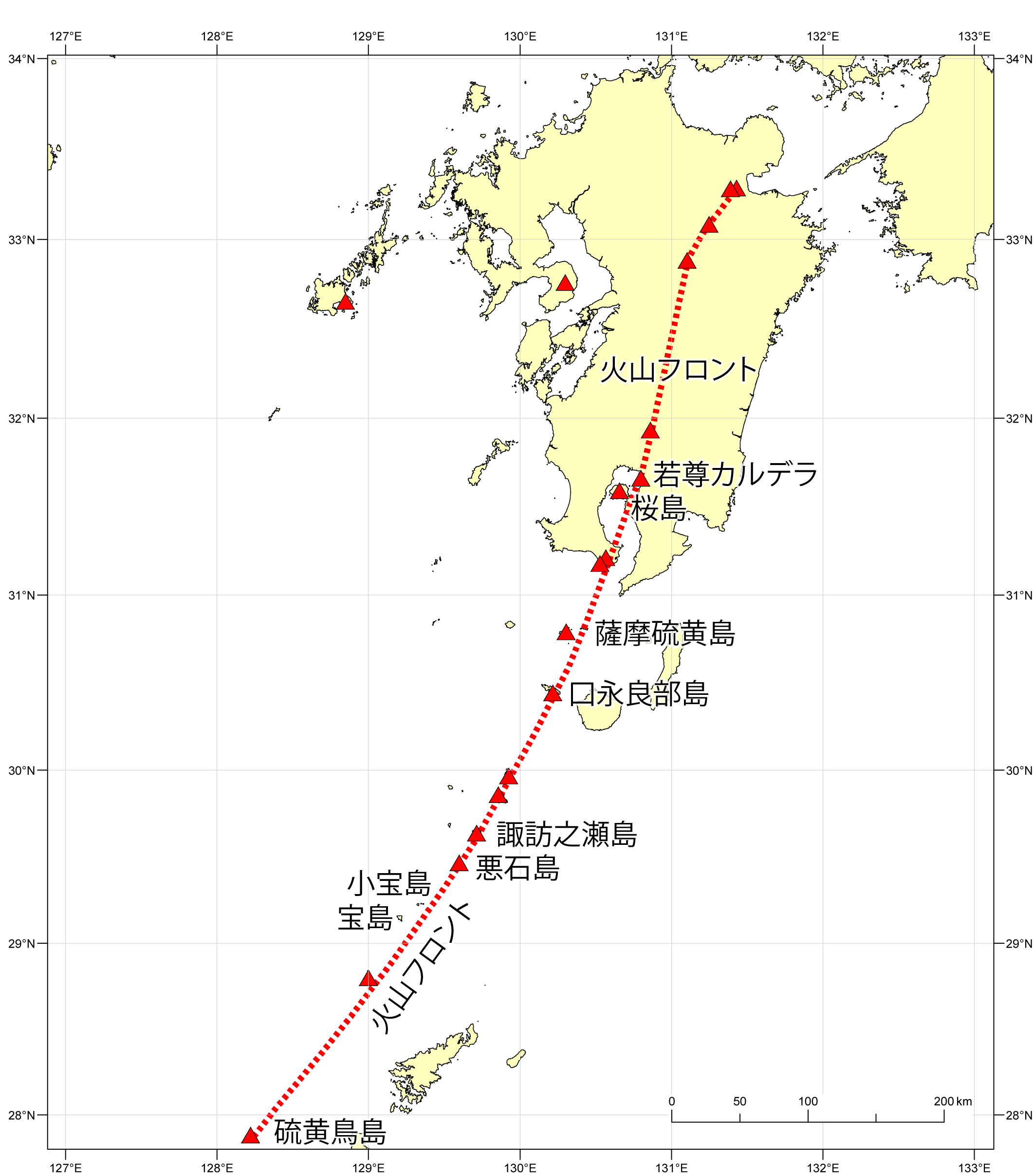

悪石島・小宝島・宝島は火山フロント上に位置しています(図4)。火山フロントは桜島、薩摩硫黄島*2、口永良部島、諏訪之瀬島などの活火山が列になって並んでいます。悪石島、小宝島、宝島は活火山ではありませんが、地質学的には古い火山体を土台にした高まりです。位置的にも火山活動が活発な火山フロント沿いにあることから、群発地震の原因として、火山活動との関連性が指摘されています。

図4 火山フロントの位置と悪石島・小宝島・宝島の位置図

もし、群発地震の間に海底で噴火が起こっていれば、海底には火口や高まりが新たに形成されます。今回の海底地形調査では、あくまで調査した範囲内ですが、火口や高まりが新たに形成された痕跡は確認されませんでした。つまり、海底で噴火は起こっていない可能性が高いわけです。

群発地震が発生していた7月9日には、海上保安庁第十管区海上保安本部所属の航空機が悪石島などの周辺海域において目視の監視観測を行いました。このときも海面上に、変色水や浮遊物などの火山活動の痕跡は認められませんでした。また海上保安庁では宇宙航空研究開発機構(JAXA)から悪石島・小宝島・宝島周辺海域の衛星「しきさい」等の画像の提供を受け、航空機の観測ができないときも、海面に異常が無いかを確認していましたが、この海域の火山現象を示すような異常は確認されませんでした。もし、海底で噴火が起こっていれば、変色水や浮遊物が見えるので(変色水や浮遊物があっても見えないこともありますが)、航空機観測・衛星画像の結果と、海底地形調査の結果は整合的と言えます。

3.海底の噴気活動について

今回の調査で分かったことがもう一つあります。それは小宝島と宝島の周辺の海底では噴気が活発に生じているということです。前に述べたように、マルチビーム音響測深機は、海底からの音の反射をとらえて水深を測ります。同時に、海中からの音の反射も記録することができます。海中に魚がいると、魚で音が反射して記録される魚群探知機と原理は同じですね。

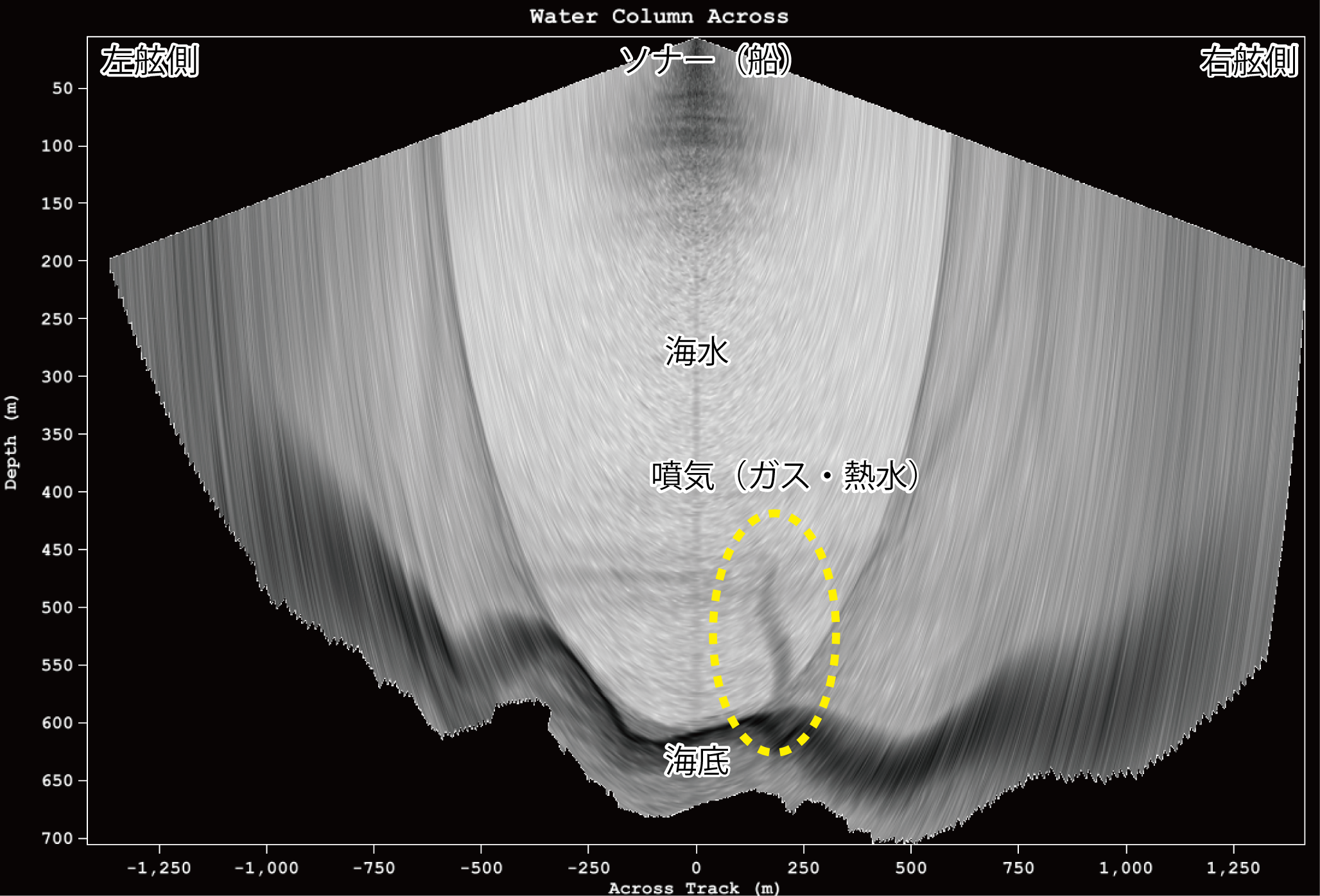

今回の調査では海中からの音の反射の記録を詳しく調べると、海底から立ち上がるガス・熱水(噴気活動)が多数の地点(17地点)で見つかりました。図5は噴気の例を、図6は噴気が見つかった場所を海底地形図上に示したものです。

図5 マルチビーム音響測深機に記録された噴気の例

図6 今回の調査で確認された噴気の位置

この噴気活動について、京都大学火山防災研究センターの中道治久教授から以下のようなコメントを頂きました。

『海底からの噴気は、海底火山である若尊カルデラにおいても見られます。したがって、今回見つかった海底からの噴気は火山ガスの湧出を示し、火山活動の存在を示唆します。』

これまで当庁の調査により、宝島北西沖にある白浜曾根(しらはまそね)と呼ばれる高まりにおいても噴気が確認されています(参考4)。今回の調査では、小宝島・宝島の周辺とその北西沖に広く分布する火山性の高まりに噴気が多数存在することが初めて明らかになりました。つまり、この海域では火山活動が広範囲に存在する可能性が明らかになったと言えます。

群発地震の中心域である悪石島から小宝島にかけての海域では噴気は確認されませんでした。この広範囲に分布する噴気活動(火山活動)と群発地震の関係についてはわかりません。また、群発地震で噴気活動が活発化したかどうかもわかりません。わかっているのは多数の噴気が存在するということだけです。

地震活動が長期間継続していることや、宝島の地殻変動観測の結果からは、今回の群発地震に火山活動が関連している可能性が指摘されています。

今後、今回の海上保安庁の調査の結果と他機関による調査の結果を併せて研究することで、群発地震の原因解明が進むことを期待しています。そして、群発地震の原因がわかることでトカラ列島の住民の方が少しでも安心して暮らせるように、調査の結果を役立ててまいりたいと思います。

資料全文

「トカラ列島周辺海域にて地震後初の海底地形調査を実施~地震活動の原因解明に資する基礎情報としての活用が期待~」の

広報本文 (PDF形式 119KB)

解説コラム (PDF形式 1,853KB)

参考資料

*1及び*2 海上保安庁では通常「吐噶喇群島」「硫黄島」と表記しますが、今回は気象庁が用いている「トカラ列島」「薩摩硫黄島」と表記します。

参考1 気象庁「令和7年6月21日からのトカラ列島近海の地震活動の関連情報」

参考2 令和7年7月9日地震調査研究推進本部「トカラ列島近海の地震活動の評価」

参考3 令和7年8月1日文部科学省「『トカラ列島近海において継続する地震活動に関する総合調査』に対して、科学研究費助成事業(特別研究促進費)による助成を行います」