発表日

令和5年3月29日

概要

海上保安庁では、令和6年(2024年)1月18日から22日にかけて鳥島から孀婦岩にかけての海域で海底地形調査を実施しました。今回取得した海底地形と過去の海底地形とを比較した結果、孀婦海山のカルデラ内の火口丘において海底噴火が起こっていたことが分かりました。

本文

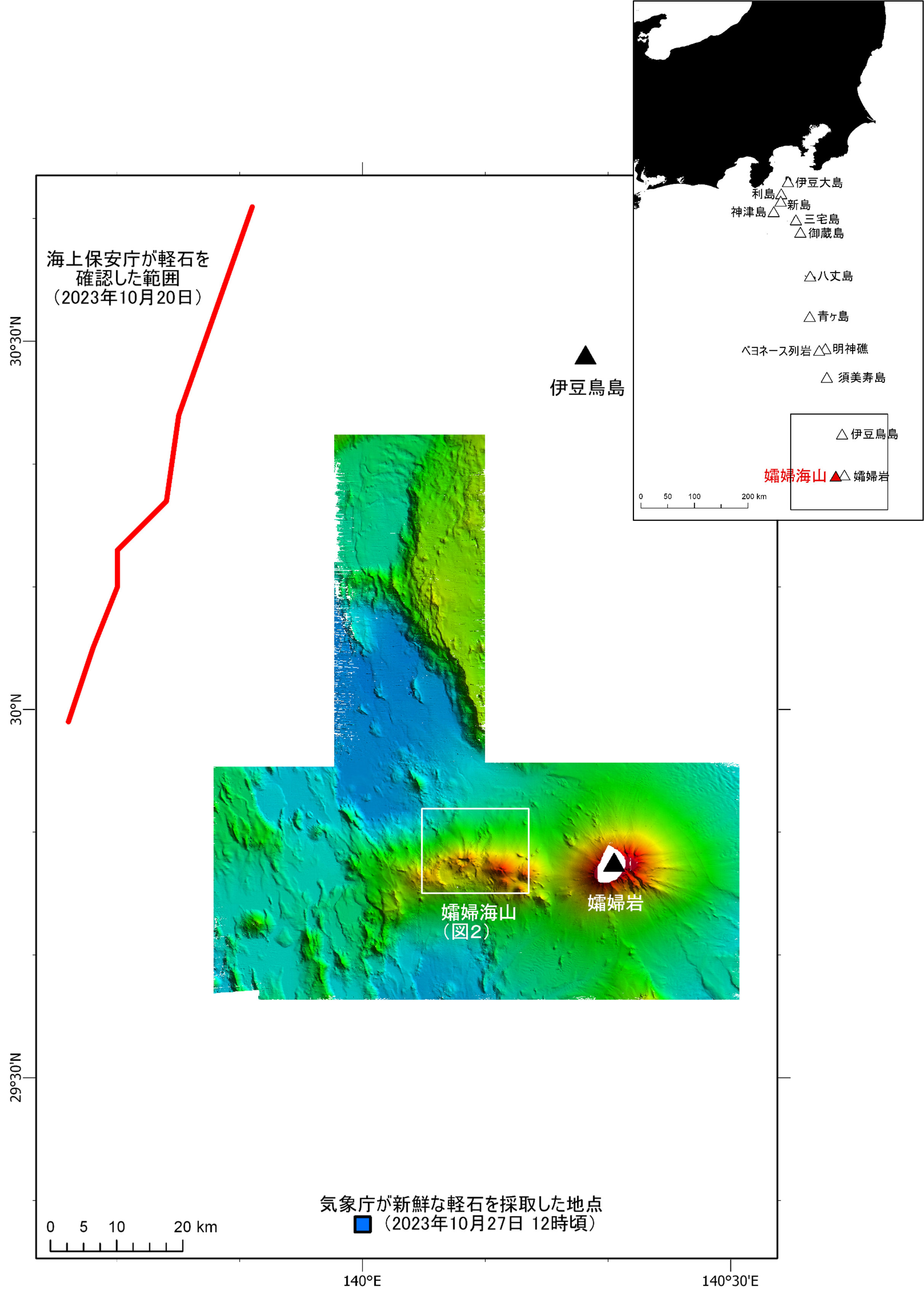

海上保安庁では、船舶の航行安全のため、海域火山の調査を実施しています。令和6(2024年)年1月18日から22日にかけて、鳥島から孀婦岩にかけての海域で測量船「拓洋」によるマルチビーム音響測深機を使用した海底地形調査を実施しました(図1)。

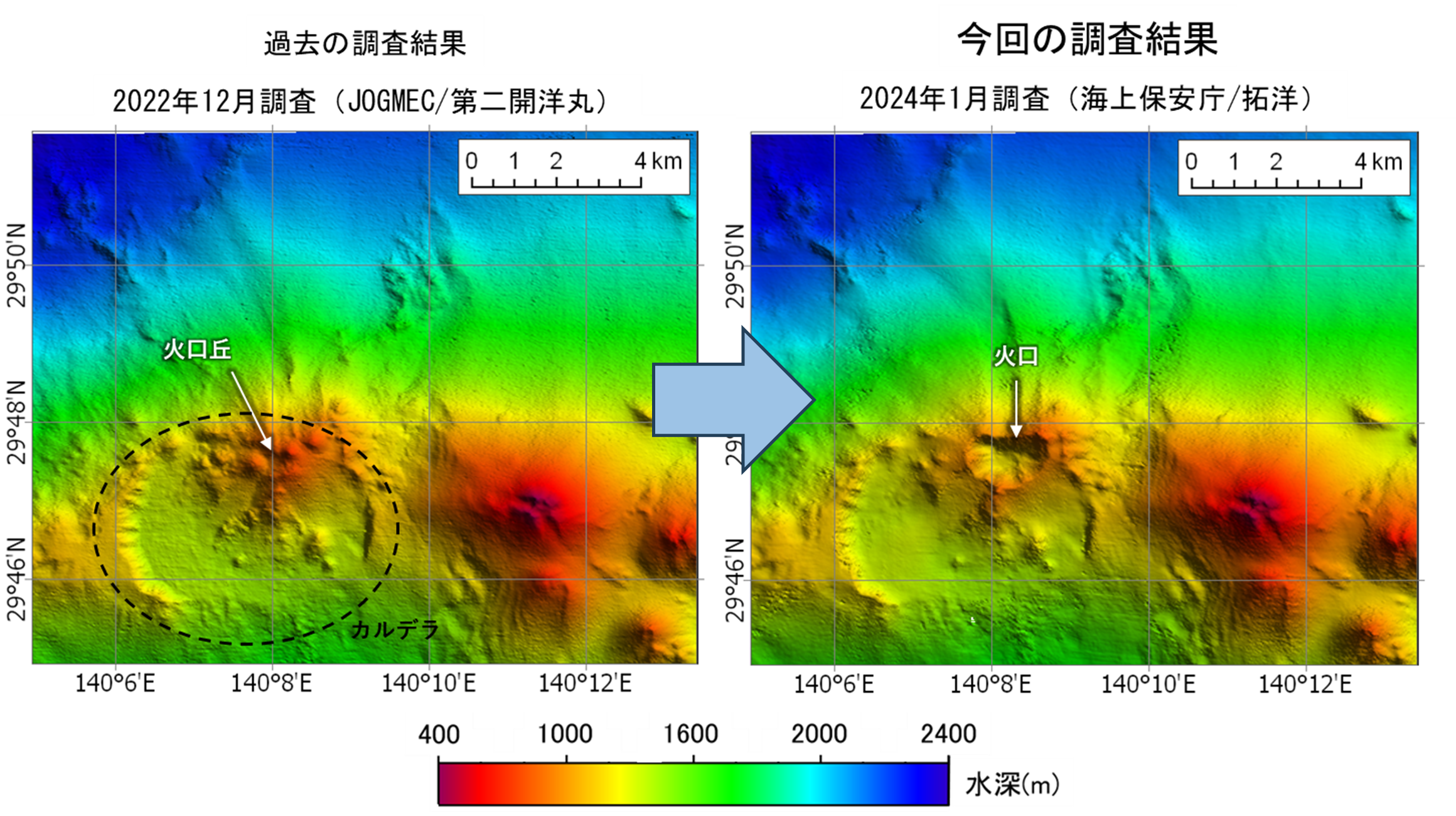

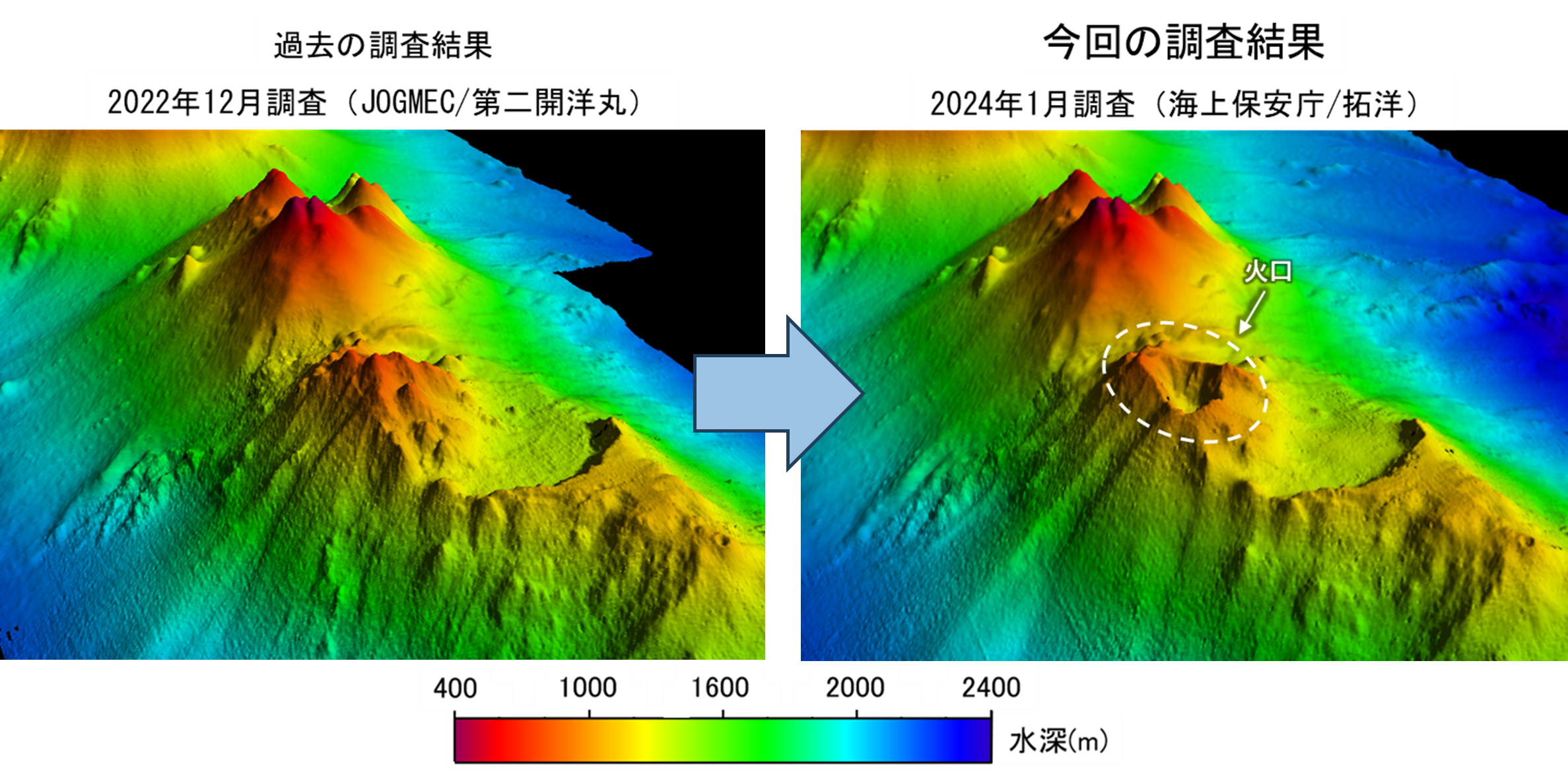

今回取得した海底地形データと令和4年(2022年)12月に独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が傭船により取得した海底地形データを比較した結果、孀婦海山のカルデラ内の火口丘に火口が新たに形成されていたことが分かりました(図2・3)。

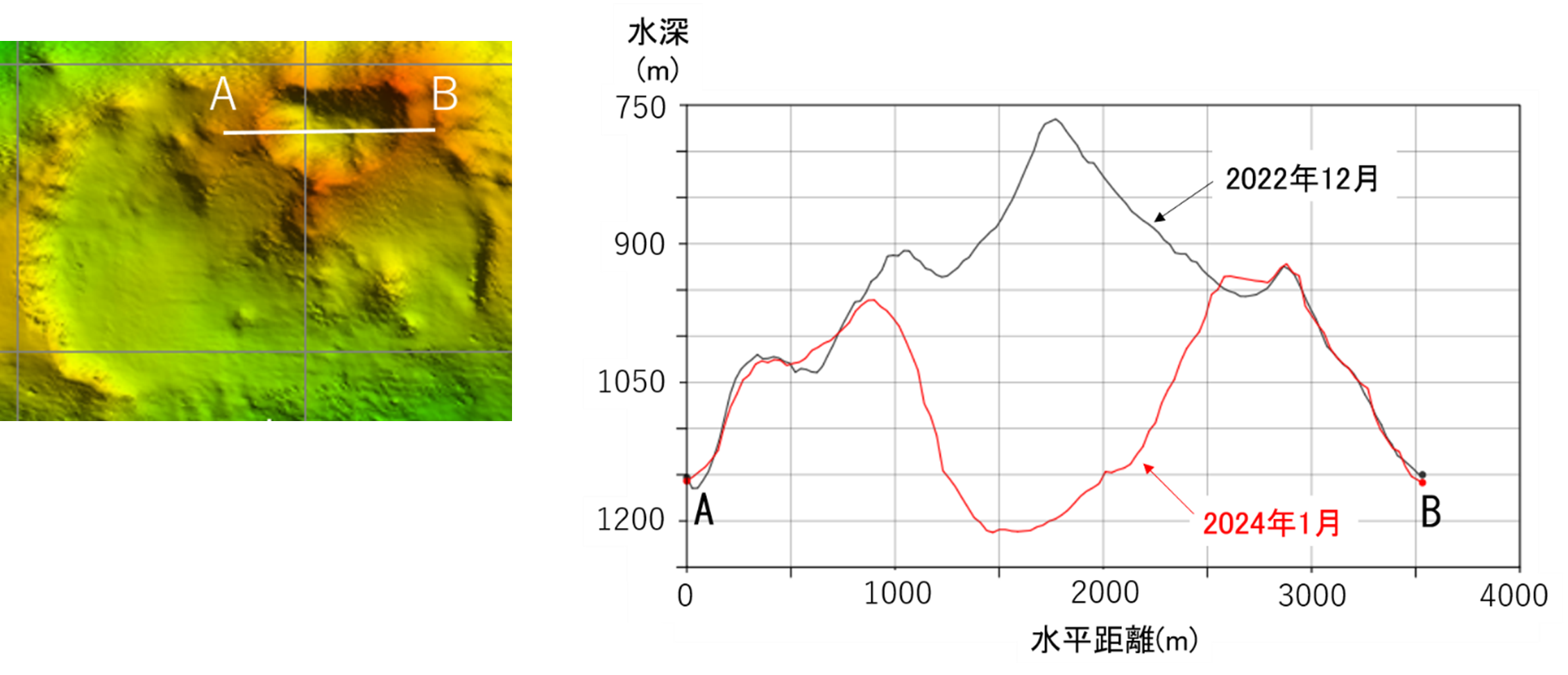

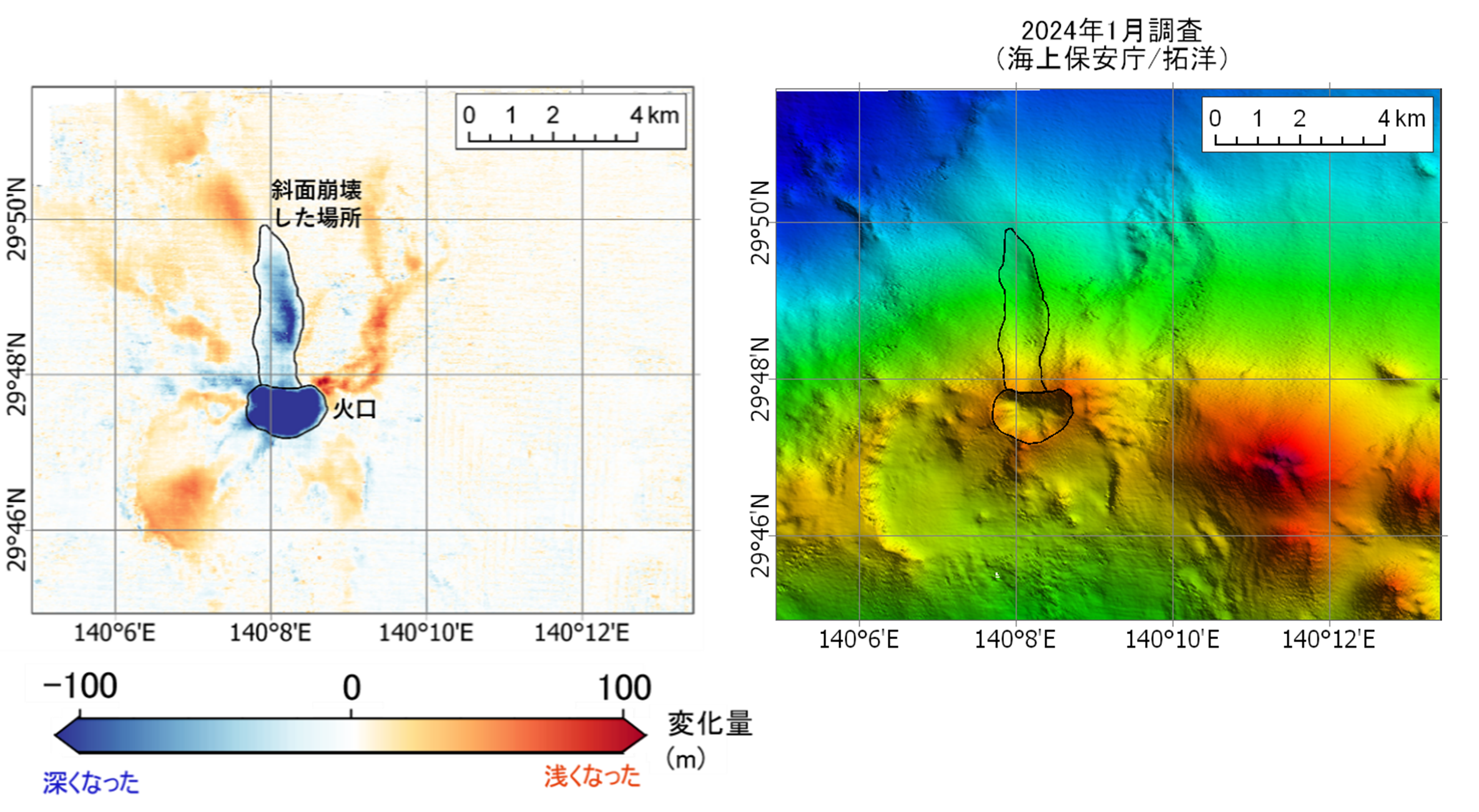

新たに形成された火口の直径は約1.6kmで、噴火の前後で水深が最大451m変化していました(図4)。また、火口の北側では長さ約4km、幅約1kmにわたって斜面が崩壊したことも分かりました(図5)。火口の周囲では浅くなっている場所があり、噴出物や崩壊物が堆積したと考えられます。

令和5年(2023年)10月9日に鳥島近海を震源とする地震があり、その後太平洋沿岸の広い範囲で津波が観測されました。孀婦海山の周辺では10月20日に海上保安庁の航空機観測により軽石が確認されたことに加えて、10月27日には気象庁により最近の火山活動で形成されたと考えられる軽石が採取されました(図1)。これらを考慮すると、今回の調査で明らかになった海底噴火の痕跡は令和5年(2023年)の地震及び津波と関係がある可能性が極めて高いと考えられます。

本調査結果は、火山噴火予知連絡会へ報告する予定で、鳥島近海の海底火山活動及び津波発生メカニズムを評価するための基礎資料として活用されることが期待されます。 なお、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の調査は資源エネルギー庁からの委託事業として実施されました。

図1 調査範囲

図2 2022年12月調査(左)と2024年1月調査(右)の海底地形図

図3 2022年12月調査(左)と2024年1月調査(右)の鳥観図

(北西から俯瞰、鉛直方向を3倍に誇張)

図4 火口付近(上図白線)における断面図

(赤線:2024年1月調査 黒線:2022年12月調査)

図5 2024年1月調査と2022年12月調査の地形変化図(左)

火口の形成によって約4.3億 m3の体積(東京ドーム約350杯分)が失われました。これは標高約400mの富士山型の山が消失したのと同程度の規模です。また、火口の北側の斜面崩壊によって約1.4億 m3の体積が失われました。